近年来,中国与日本举办多场令人流连忘返的马蒂斯特展。不过马蒂斯现身东亚并非只在当下,“一战”之前,马蒂斯就在创作中受到亚洲的水墨等艺术等启迪,而其野兽派风格聚焦的“内在真实”的艺术也影响到了中国与日本的艺术家们。可以说对日本现代艺术影响更大的西方艺术家就是马蒂斯。

2023年4月,东京都美术馆马蒂斯展(Henri Matisse:The Path to Color)开幕,为期四个月,观者如织。7月,北京尤伦斯当代艺术中心(UCCA)举办“马蒂斯的马蒂斯”(Matisse by Matisse)展,展期三个月(后巡回至上海尤伦斯当代艺术中心,复展三个月)。彼时罕见的酷暑加150元的票价,都未能挡住观者的脚步,盛况空前。280件作品,足以使中国的艺术家和小资不出国门便可领略这位现代主义大师漫长的创作生涯及成就。仅半年后的2024年2月,另一场马蒂斯个展“自由的形式”(Henri Matisse—Formes libres)又在东京国立新美术馆拉开帷幕,持续三个半月,同样创下观展流量纪录,展期未过半,价格不菲的图录已再版。

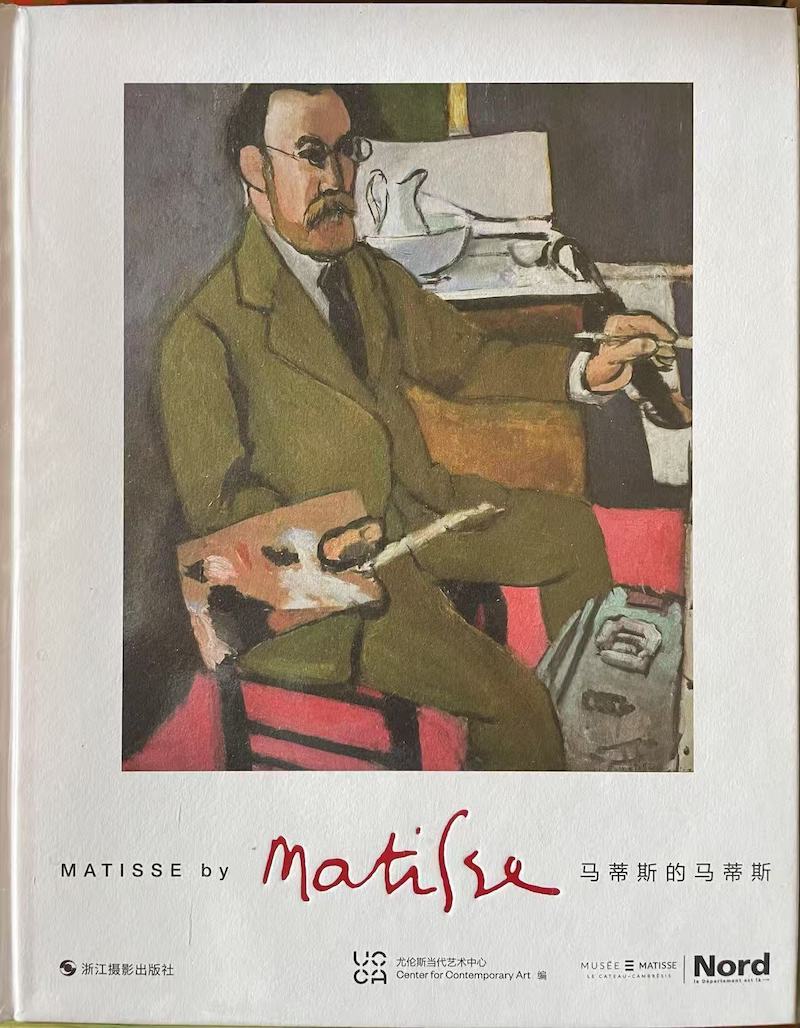

2023年北京尤伦斯当代艺术中心(UCCA)“马蒂斯的马蒂斯” 展官方图录,浙江摄影出版社2023年7月版,定价268元,513页。

2023年北京尤伦斯当代艺术中心(UCCA)“马蒂斯的马蒂斯” 展官方海报。

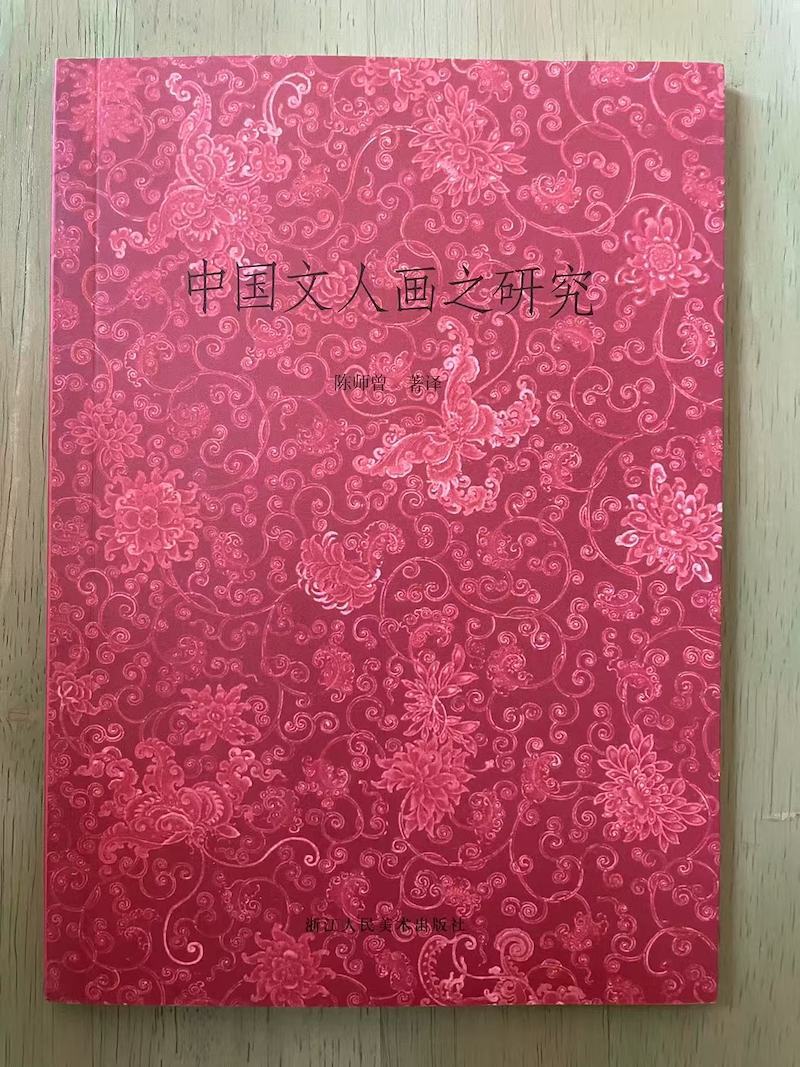

这种情景似乎在昭示,“野兽”马蒂斯之回归东亚的现实。这确乎是一种“现实”,却不是之一次出现,包括“回归”云云,也是似曾相识的说法——上一次是“东洋回顾”。所谓“东洋回顾”,是一个颇复杂且主体性有些模糊的概念,代表“一战”前后(大正期),日本洋画界基于如何在东洋的传统和风土之上发展独立而自觉的现代艺术的反思,转而标榜东亚美术,主张重估自身价值,籍以与西方中心的艺术世界对话、拮抗的艺术思潮。当然,这里的“东亚”也包括中国。回归论者中既有日人,也包括西人和中土人士。如大收藏家、驻华外交官须磨弥吉郎,便将齐白石称为“东方的塞尚”,将其作品与欧洲后印象派的作品一起比较;身在慕尼黑的康定斯基指出,艺术家的灵感并非来自客观再现的自然事物,而应当来自“大自然精神的内面”——连话语都是日式的;巴黎的“野兽”马蒂斯醉心于所谓“内在真实”的艺术,他认为“外形的正确描绘并没有什么价值”;而陈师曾则将日本艺术学者大村西崖和自己的文章合编为《中国文人画之研究》一书,在上海出版,为古老的东亚绘画背书……所以,回溯百年前的“东洋回归”,那肯定不是中日两国艺术家的自恋或自负,而的确是代表了西方艺术主潮内部的某种流变,意义重大且深远。

2024年东京国立新美术馆马蒂斯展“自由的形式”官方图录, 读卖新闻社2024年2月版,第二刷,定价5500日元,334页。

《中国文人画之研究》,陈师曾著译,浙江人民美术出版社2016年4月版。

再拽回马蒂斯回归东亚的主题。首先应看到,老马在中日两国有着截然不同的命运和结果的事实——须知,此回归毕竟不同于彼回归。严格说来,尤伦斯的展事是马蒂斯在中国的首展,是东方大国对野兽派大师迟到百年的正名和致敬,也折射了现代主义在中国的坎坷与挫折。毋庸讳言,中国对马蒂斯的接受与诸多艺术思潮、社科理念一样,同样是经由日本转手,且不说拉开了五到十年的时间差,还不无误读,起初是将老马与塞尚、高更、梵·高并列,作为四大“后期印象派画家”。殊不知,老马是印象派的逆子贰臣,先是背离一味追求“逼真”地复制自然的道路,随即又告别了分色主义(点画派),在表现主义和装饰主义的道路上越走越远。“我的理念是用色块构图,追求浓烈的色彩,画出另一种质感”——可以说,正因为这种对色彩表现的任性,才有野兽主义的横空出世,继而催生了立体主义。

全国美术展览会之一隅,载于《中国大观》,1930年。

1929年10月,国民 *** 教育部在上海举办首届全国美展,并同步刊行学刊《美展》,这种以法国和日本的现代美术行政为摹本的制度性尝试,广为社会各界所瞩目。但围绕策展内容,也引发了“二徐之争”:先是徐悲鸿发难,以《惑——致徐志摩 *** 》投书学刊,“中国有破天荒之全国美术展览会,可云喜事,值得称贺。而最可称贺者,乃在无腮惹纳(Cezanne)、马悌是(Matisse)、薄奈尔(Bonnard)等 *** 之作”,把塞尚、马蒂斯和博纳尔等西方现代艺术大鳄一勺烩为“ *** ”。在后续的回合中,又把论敌、野兽派在中国的代言人刘海粟抛出来,暗指刘模仿日本野兽派万铁五郎的作品《月光》,乃“现在真正 *** 之作”;对此,徐志摩则在《我也“惑”——与徐悲鸿先生书》中为现代主义辩护,但同时也不无遗憾地承认,目下这阵逐新趋异的时髦风,确非直接从西方刮来,而是从日本的转贩,且“这第二手的模仿似乎不是最上等的企业”。徐志摩不愧是西方艺术和现代派的解人。相比较而言,他的观点温和而理性,其营养成分也已为后来现代主义艺术在中国的发展所证明。

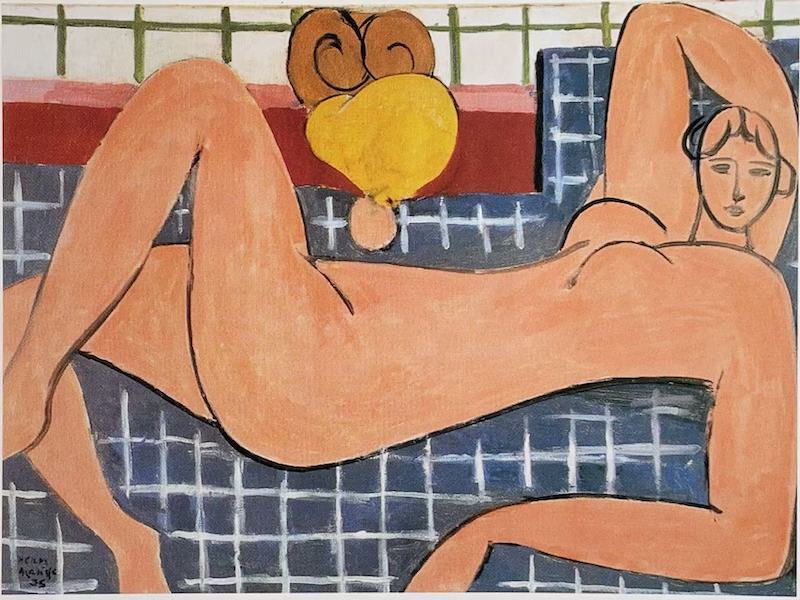

马蒂斯油画作品“倚靠的裸女”,1935年。那种流畅的线条感, 令我们联想到“中国野兽派”常玉。

不过,那场笔墨官司并没有妨碍中国艺术圈对马蒂斯和野兽派的接受。在理论上,刘海粟、倪贻德等人的野兽派研究,早在二三十年代,便已相当深入;创作上也不遑多让,包括刘、倪二人在内,从留东派,特别是“由日而法”的留学生群体和决澜社等先锋艺术群体里冒出了一批“野兽”,势头一个比一个生猛,如丁衍庸、丁雄泉、陈抱一、关良、关紫兰、张弦等。丁衍庸毫不掩饰自己对马蒂斯的崇拜,很长一段时间在自己的画作上署名“丁蒂斯”;常玉也被称为“中国野兽派”。

马蒂斯在“清廉南川”的旧牌匾下剪纸,1951年。

马蒂斯对中国文化之情有独钟,已成艺术史上的佳话。他不但收集中式服装,还勤学苦练中国书法,对他来说,汉字不仅是表意符号,而且是一种美的造型。六十岁时,他得到一个珍贵的生日礼物——一块写着“清廉南川”的旧牌匾,颜体榜书,写得朴拙浑然。那块匾悬挂在床头上方的墙上,主人倚在床头 *** 剪纸,直到他永离那间卧室。他在与阿拉贡的对话中还曾引用马拉美的诗,“以清澈细腻之心效法中国人/其纯粹狂喜乃为终结作画”,想必是画家晚年放弃绘画,专注于剪纸创作之后的事。

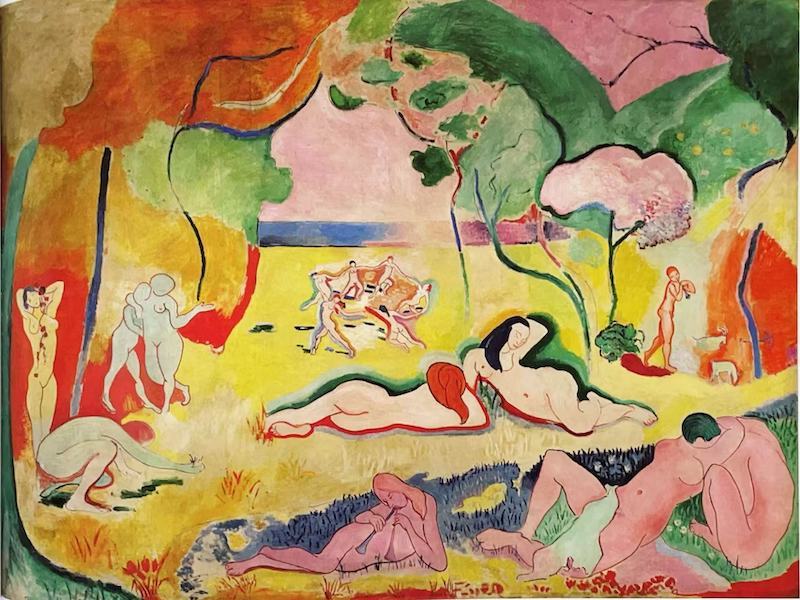

马蒂斯早期油画作品“生之愉悦”,1905-1906年。

当老马说“对我而言,启示来自东方”的时候,他究竟是在说中国,还是日本?这是一个问题。

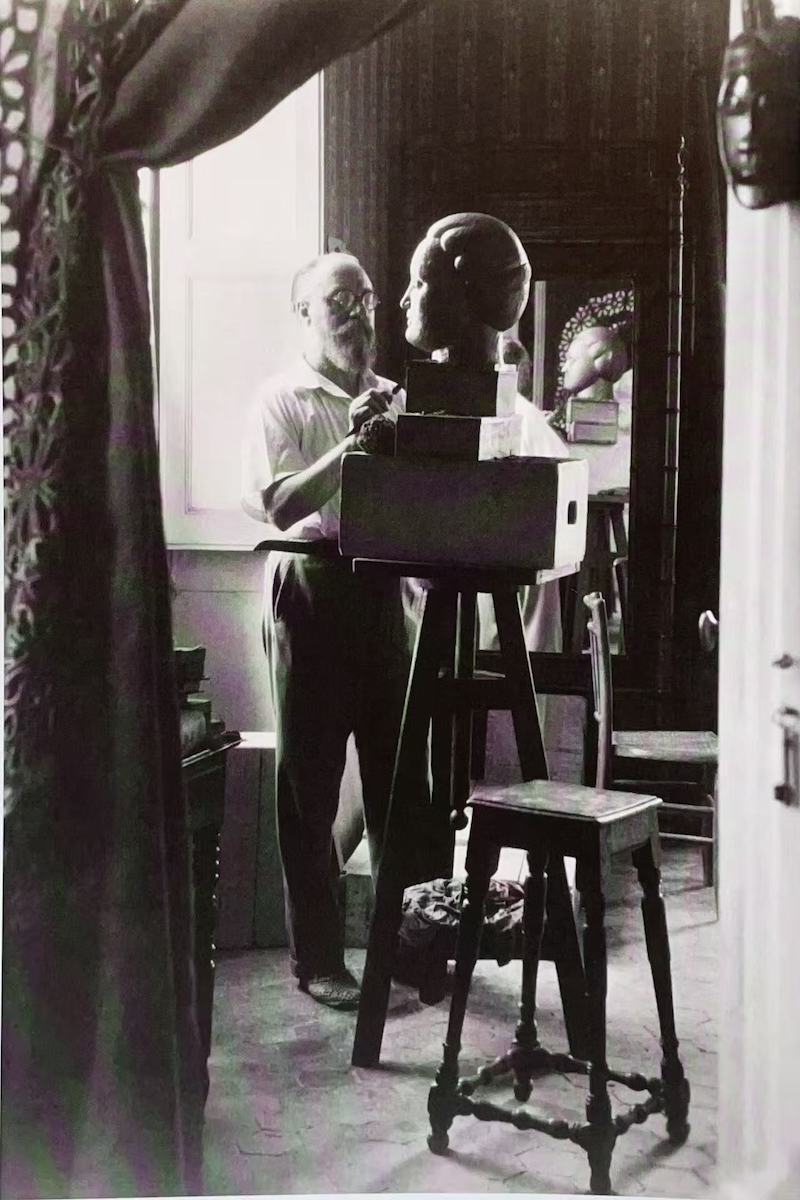

在尼斯的画室中进行雕塑创作的马蒂斯,1926年。

日本艺术界与马蒂斯的关系,肇始于野兽派的草创期。因与画家本人建立了良好的互动,关系一路延续,即便是在老马殁后,作品及展览交流也未曾中断。

当我们分别考察中日两国对西方现代艺术的接受史时,应充分评估这种“不可比”的要素。亨利·马蒂斯的名字之一次在日本媒体上曝光,被认为是1909年,留法作家斋藤与里在杂志《日本及日本人》上发表的《绘画新潮流与私见》一文。以此为嚆矢,在《白桦》《昴》等文学文化志上,马蒂斯其名连同野兽派作品的复制图版,开始增殖。其中,高村光太郎的艺术评论《画家笔记》和《绿色的太阳》等文章,其尊重个体感受、自由表现的艺术主张,成为20世纪之初新艺术的更高价值,也得到了中国文化界的认可。中国最早关于马蒂斯及野兽派的介绍,多源自对高村光太郎的翻译。1912年,文化学者、民艺运动的倡导者柳宗悦在《白桦》上发表《革命的画家》一文,把马蒂斯与塞尚、梵·高、高更等现代派大鳄相提并论,称其艺术贡献是“革命性的”。同年9月,斋藤与里、岸田刘生、清宫彬、高村光太郎等人共同发起成立Fusain会(“Fusain”是法语,炭笔画之意),并刊行会刊Fusain。甫成立不足一个月,Fusain会便在银座的读卖新闻社举办了之一回会展。众多梵·高、高更和“野兽”画风的作品集中展示,从封闭的艺术空间辐射出一种强大的气场,对大正画坛来说不啻一场旋风。参展者中有一位名叫硲伊之助的画家,年仅16岁,他的艺术人生将与马蒂斯发生深刻的连结,这是后话。尽管Fusain会仅举办了两次会展,便因两位主导者斋藤与里和岸田刘生的理念分歧而宣告解散。但两年的历史却孕育出日本野兽派,作为日本最初的表现主义艺术运动,堪称前卫的先驱。万铁五郎、梅原龙三郎等艺术家,不但对其后的东洋艺术,对中国艺术也产生了不小的影响。

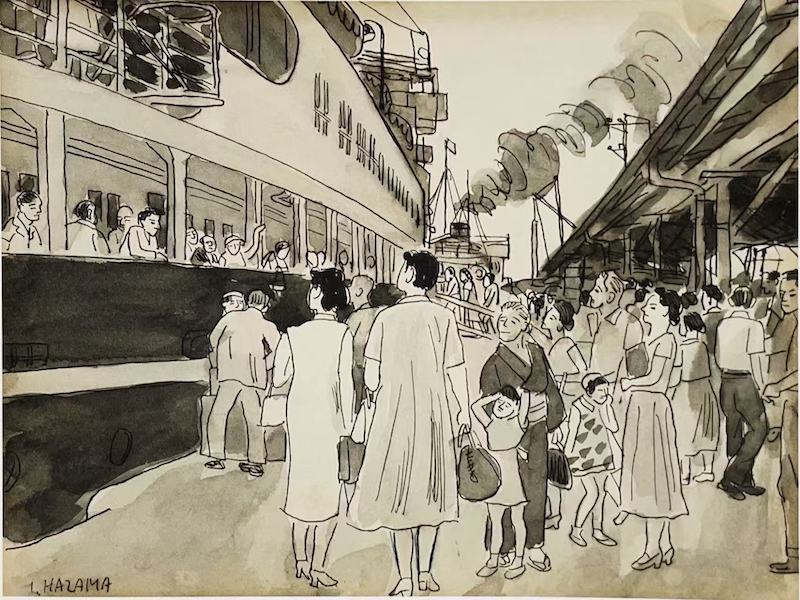

硲伊之助的插绘“别府航路”,载《朝日新闻》1955年8月4日。

可以说20世纪20年代前后,对日本影响更大的西方艺术家就是马蒂斯。

因日本在“一战”中是大赢家,其国际地位与通货价值得以提升,留法的艺术家骤增。小山周次1924年10月为日本国内杂志撰写欧洲旅行通讯,说“仅巴黎一地就有日本艺术家不下300人”。马蒂斯的周围自然也少不了东洋艺青,其中颇不乏日后名垂艺术史的大画家,如有岛生马、青山义雄和佐伯祐三等,以至于大正期的画坛,有所谓“马蒂斯朝拜”的说法。曾几何时Fusain会画家硲伊之助的经历,尤值得一提。年少成名的硲,虽然也在二科会等国内的道场小试牛刀,但他深知,真正的艺术江湖不在东京。作为年轻的西画家,他如何禁得住现代派艺术主场的诱惑? 1921年,欧战甫一结束,他便与坂本繁二郎、小出楢重等人一道踏上了留法之路。两三年后的一个冬日,硲在法国夫人的老家尼斯过完圣诞节,乘火车途经马赛准备回巴黎,偶遇马蒂斯,其后接下来的6小时车程,成了东西方艺术讨论会。告别时,年轻人请老马有空看一下自己的作品。从那以后,每周六下午,硲携自己的作品去老马的画室拜访遂成惯例。老马很喜欢那位有才华却并不恃才傲物、总是面带微笑的文质彬彬的日本青年,视其为艺术的知己,二人的友谊保持了终生。

1951年3月,“亨利·马蒂斯展”在东京国博拉开帷幕。

硲伊之助先后两次赴法留学,在巴黎生活了十载。1935年10月回国,走上了职业艺术家的道路,与马蒂斯始终保持通信,事实上也是老马在日本的 *** 人。同时作为马蒂斯作品的藏家,享有优先权。如在1936年1月5日老马致硲的信中,附有三张照片。老马写道:

……随信附上画的照片。还记得吧,这是你说你想要的画,三张照片应该反映了此画各方面的情况。画的价格是20 000法郎,在你决定是否购买之前,我先留在身边。寄信太耽误事儿,可发电报,告知Yes或No。我的电报地址是ESSITEM NICE FRANCE。你只需在此之上再加Yes或No,充其量四个字即可。

在知会润例的同时,还为对方着想,设法降低通信成本,透着艺术前辈对弟子的体恤。1950年初,硲再次收到马蒂斯的信,老马担心硲在“战败国”日本的生活,向他发出了“如有可能,不妨来法”的邀请。彼时,日人出国须取得占领军的许可,手续非常烦琐。但若有海外邀请函的话,则可通融。正是老马的一纸来信,让硲毫不犹豫地辞掉了东京艺大的教职,第三次赴法。但这次出游,硲是有目标的,而且事先做了周密的安排。

1951年8月,硲伊之助途经罗马飞抵巴黎。与马蒂斯一见面,他便直截了当地端出在东京举办马蒂斯回顾展的想法,却遭到老马的一口回绝——他担心朝鲜战争扩大,自己的作品成为战争的牺牲,化作灰烬。面对老马内心的抵触,硲并不气馁,一边心甘情愿地为老马当助手,帮他解决了诸如旺斯礼拜堂的陶板接合等技术问题,一边展开韧性的攻心战,始终不放弃,终于说服了老马。

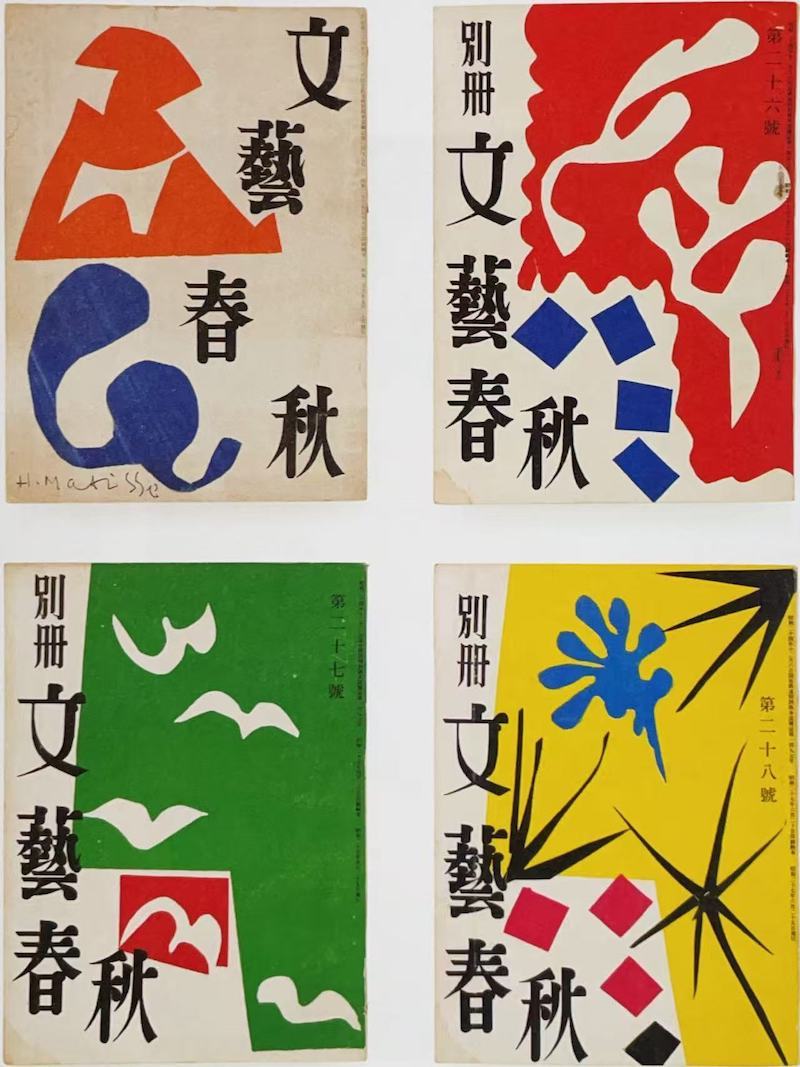

《文艺春秋》杂志先后推出四期“亨利·马蒂斯展”的特刊,封面均为马蒂斯的剪纸图案。

1951年3月,由国立博物馆和读卖新闻社共同举办的“亨利·马蒂斯展”在东京国博拉开帷幕,为期两个月,接着又在大阪市立美术馆和仓敷大原美术馆举行巡回展。包括老马艺术生涯的收官之作旺斯礼拜堂的模型在内,共114件展品。这是战后日本首次举办西方大师级的个展,盛况空前。三处展场,共计约30万人观展,其中包括天皇夫妇、皇太后和皇太子,及首相吉田茂等政要。大众媒体的报道连篇累牍,铺天盖地,被称为“马蒂斯号台风”。仅《文艺春秋》杂志一家,就推出了一本特刊。老马向个展主办方之一的读卖新闻社赠送了三幅作品(两幅墨笔头像和一幅铅笔速写),以致谢意。

马蒂斯的生命工程——旺斯礼拜堂。

几乎与个展同步,现代主义建筑大师丹下健三借出席世界建筑师大会之机,去巴黎拜访马蒂斯,试图从建筑的视角,探讨老马的生命工程——旺斯礼拜堂的创作。可老马却对丹下说:

我只用我的手来表现我自己的感觉。建筑师用头脑和计算进行创作,而我是用感性和手来做。也有人问我,难道不会与建筑师一起工作么?作为我来说,确实不认识有可以一起合作的建筑师,因为合作这件事是极其困难的。

在旺斯礼拜堂新堂落成之际刊行的小册子中,老马记录了礼拜堂的缘起和那项工作的意义:“这座礼拜堂对我来说,是贯穿我整个生涯全部工作的抵达点,是莫大的、真诚而艰辛的努力最终的开花结果。”

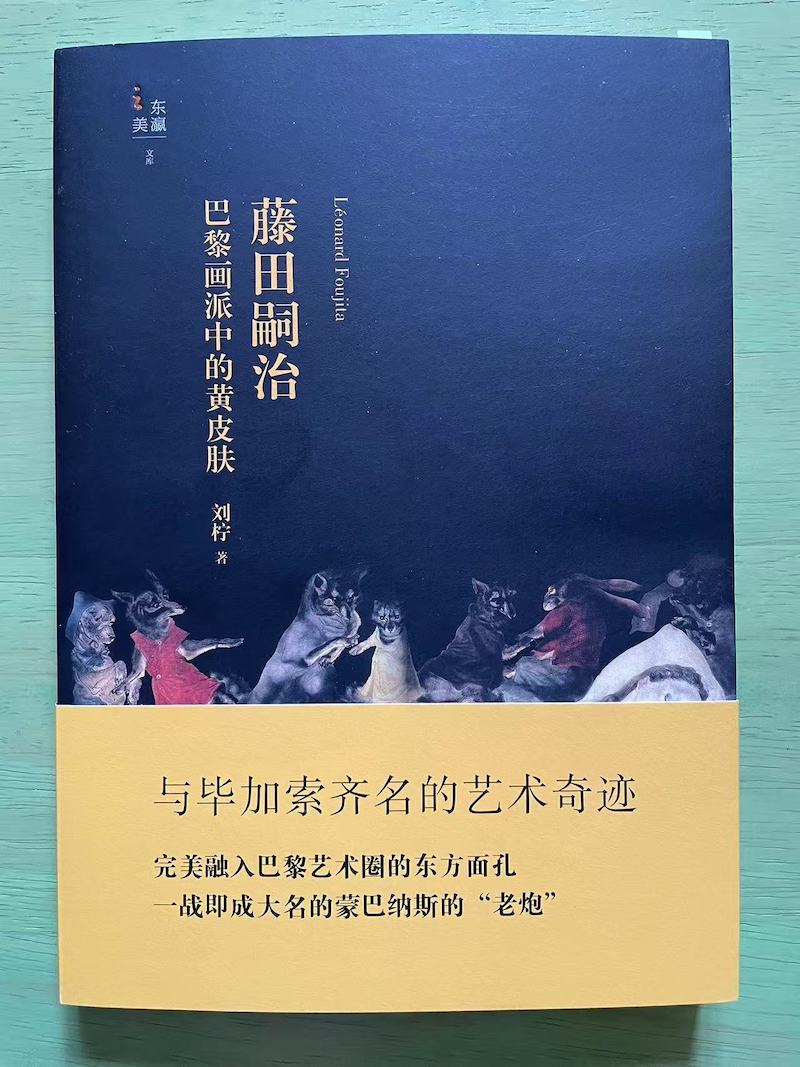

《藤田嗣治:巴黎画派中的黄皮肤》,刘柠著,山东画报出版社2014年1月版。

如此,晚年在静谧的心仪之所建一座教堂,像容器似的,将平生的各种艺术粹炼于其中,使之成为盖棺自己艺术人生的“墓碑”,是艺术家理想的死法。另一位老炮艺术家——巴黎画派中的黄皮肤藤田嗣治,是效法者之一。1966年10月,入籍法兰西并皈依天主教的藤田(Léonard Foujita),在人生的最后岁月,不惜剔骨削肉,以一己之力拼死完成了兰斯和平圣母礼拜堂的建设和装饰工程,最终埋骨于教堂的地下墓穴。

历史地看,马蒂斯的东亚回归,早在战后初期便已实现,其标志就是1951年东京国博的“亨利·马蒂斯展”。因彼时的东亚,还是一个分割的社会,各种关于马蒂斯和野兽派的资讯,自然也不能像今天这样实时共享。相比较而言,与中国艺术相比,老马的艺术与日本艺术似乎有更多的交互,应该是一个客观评价。对此,我姑且提三点,碍于篇幅,点到为止:

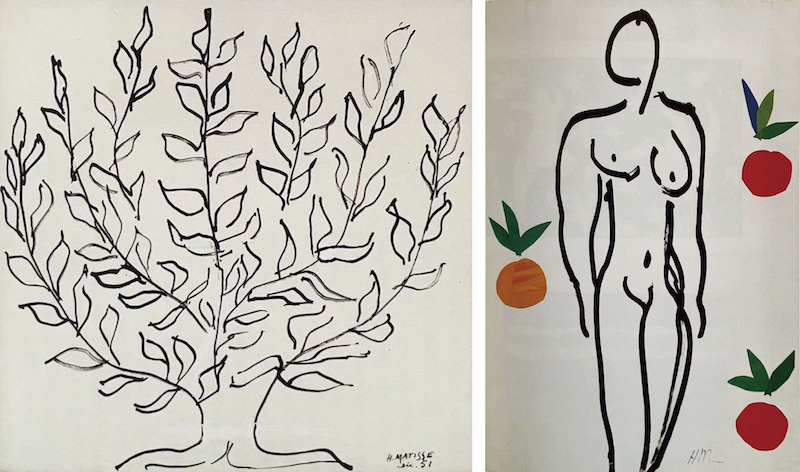

马蒂斯的线条鲜有封闭,充分保持透气性

线条透气。在西方艺术的系谱中,马蒂斯是以懂得且善用线条而著称的画家之一。他虽然从没有谈论过对“间”(ma)的理解,但显然深谙那种元素对日本审美的重要性。表现在创作上,就是老马的线条鲜有封闭,而是充分保持“透气”性。这一点被认为是对东洋艺术的借鉴;

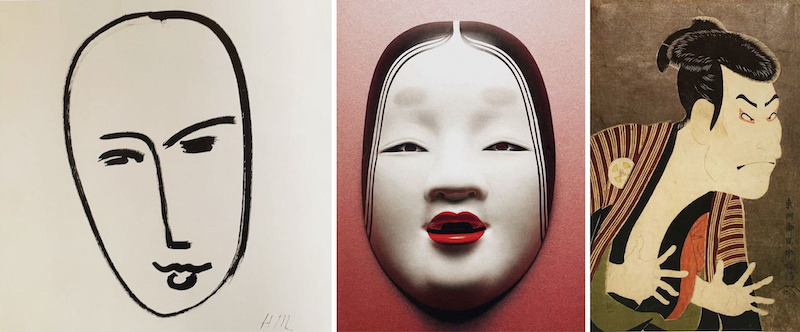

马蒂斯的墨笔头像是对能面和东洲斋写乐浮世绘作品的一种抽象提纯

能面头像。马蒂斯受东洋艺术的影响是多方面的,包括浮世绘和能剧等。这一点,只消看一下老马的墨笔线条头像便可意会。毋宁说,老马的墨笔画是对能面和东洲斋写乐作品的一种抽象“提纯”;

马蒂斯剪纸作品“蓝色裸女 IV”。

图形文字,或曰日式小人图标(pictogram)是日人在马蒂斯的剪纸——蓝色裸女系的基础上的二创。

图形风格(graphi *** )。毋庸讳言,老马的艺术有极强的图案性,加上野兽派大胆泼辣的色彩表现,很容易与重平面表现的日本当代商业美术结合(如流行动漫中的“超平面”)。这样说,绝不是对马蒂斯的贬损。相反,我想说老马的艺术具有超越时代的特质,甚至有种当代性,颇有些类似欧洲“美好年代”(Belle Époque)的劳特累克——你看劳特累克的红磨坊招贴海报,那些长腿 *** 跳康康舞的喧闹场面,会有“过时”感么?老马的图形风格被日本“拿来”后,做了不少“二创”,孵化了新的艺术和文化。兹举一个广为人知的例证:图形文字,或曰日式小人图标(pictogram),即是在老马晚年的剪纸人形图案的基础上,由日人创作的图示符号。其历史并不很长,在1964年东京奥运会上,得到了决定性的普及。1970年,借消防法修正之机,由日本 *** 向民间公开征集设计方案,并将其标准化、体系化,除了体育赛事,还广泛应用于机场、港口、车站等公共场所,且早已溢出国界,成为“国际流行语”,客观上也强化了日本的“符号帝国”属性。

(本文原标题为《马蒂斯在东亚》)