《诗歌与警察:18世纪巴黎的交流 *** 》,[美]罗伯特·达恩顿著,谷大建、张弛译,上海人民出版社︱世纪文景2025年6月出版,256页,69.80元

1749年的法国,注定是多事之秋。1748年10月签订的《亚琛条约》结束了奥地利王位继承战争,因其不利于法国,再加上其中规定要驱逐深得民心的斯图亚特家族后代爱德华王子,在法国国内社会引起了广泛的不满;同年,财政总监马肖试图将战争临时税——廿一税(vingtième)常态化,以偿还国家债务,此举令民众心寒,并引发一众高等法院的反抗;同样是在1749年这一年,已被正式封为路易十五“首席情妇”的蓬巴杜夫人,开始染指政治,巩固自己的地位,权势滔天、时任海军国务大臣的莫勒帕,其倒台便与之息息相关。诸多风波共同搅动着当时的舆论。

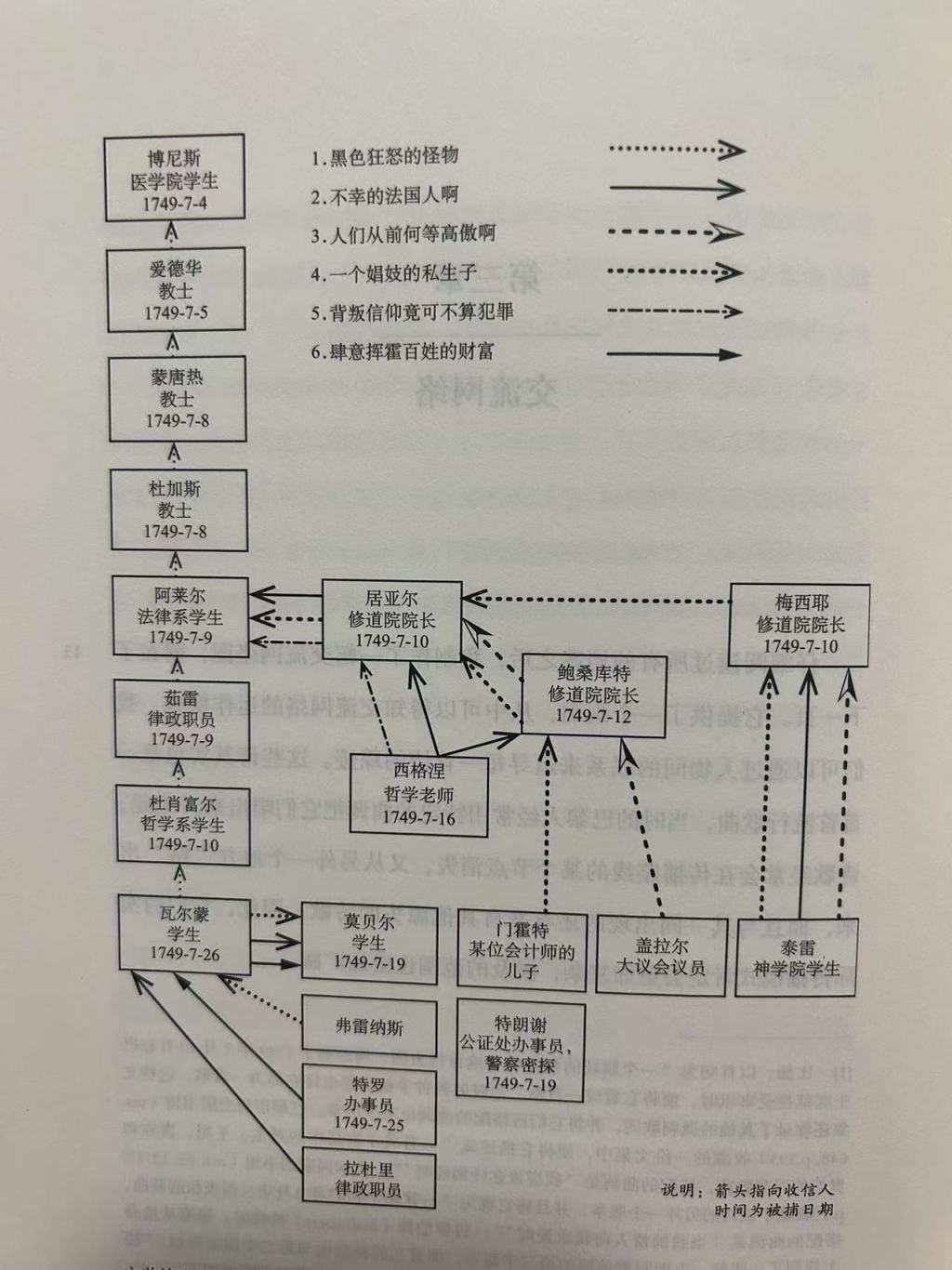

相较之下,该年发生在巴黎的一件案子自然显得微不足道,但不无意义。1749年春天,在新上台的权臣达让松伯爵的严令下,巴黎警察总监贝里耶开始追查一首首句为“黑色狂怒的怪物”的诗。据题目所示,该诗与莫勒帕的流放一事紧密相关。6月底,警察从密探处获得情报。7月4日,警察首先诱捕了一名路易大帝中学的学生,名为弗朗索瓦·博尼斯。随后,通过一系列调查和审讯,警察依次逮捕了教士爱德华、蒙唐热和杜加斯。之后,法学生阿莱尔、法律职员茹雷和哲学系学生杜肖富尔相继被捕。然而,逮捕并未就此中断。7月10日,修道院院长居亚尔、梅西耶、鲍桑库特和西格涅等地位稍高之人也遭捕。7月下旬,根据口供,又有三人被捕,分别是哲学专业学生莫贝尔、公证处办事员特朗谢,以及特罗。这些人都是学生、教士和职员一类,皆因传播诽谤要人要事的诗歌而被捕。案件涉及六首诗歌,以首句为题,分别是“黑色狂怒的怪物”,“不幸的法国人啊,他们的命运多么悲惨”,“人们从前何等高傲,如今却如此卑躬屈膝”,“一个娼妓的私生子”,“背叛信仰竟可不算犯罪”,“肆意挥霍百姓的财富”。其中以“一个娼妓的私生子”这首诗传播最广、版本最多、影响最深。涉案人员总计十四人,故此案在档案中被称作“十四人事件”(Affaire des Quatorze)。

这便是美国文化史家罗伯特·达恩顿《诗歌与警察:18世纪巴黎的交流 *** 》一书所要探究的事件。一首无关紧要的诗竟引发如此严厉的追查,“十四人事件为什么会引起如此不同寻常的反应呢?”(38页)这一问题吸引达恩顿前去探寻此案的来龙去脉及其背后的意义。对于熟悉达恩顿研究的人而言,这一研究理路并不陌生。早在《屠猫记》中,达恩顿就指出,遇到难以理解的现象并觉察到一段距离的存在,便可作为一项研究的起点。因此,《诗歌与警察》可以说仍是达恩顿非常典型的一项研究。

《诗歌与警察》一书篇幅不长,中译本已于近期出版。在此书中,达恩顿试图探寻“十四人事件”背后的交流活动,包括传唱、传抄诽谤诗歌,借此勾勒当时巴黎普通人的交流 *** ,尤其是口头交流 *** ,以此证明早在十八世纪中期的法国,就已存在信息社会和公共舆论。读罢全书,很容易将内容分成三个部分:之一部分是对“十四人事件”的侦查;第二部分是对该事件时代背景的探讨;第三部分是针对诗歌、歌曲、歌曲集及其传播所进行的分析。该作虽体量较小,其故事也没有像后来的卡拉事件(Affaire Calas)那样引人入胜、轰动一时且影响深远,但是,在达恩顿高超的写作技巧之下,该作可读性极高,内容极为简洁、有力,也不乏意义。

达恩顿向来以书籍史和新文化史研究而著称,他为何会专门研究诗歌的交流史?这样一项研究对他而言有何意义?达恩顿曾在访谈里说过,他之所以会研究这一时期巴黎诗歌的传播,正是因为他在巴士底狱档案馆发现了一个题为“十四人事件”的档案箱。这是一个偶然的机遇,就像他在瑞士查阅布里索的书信档案时,偶然发现纳沙泰尔出版社的庞大资料一样。然而,问题并未就此得到解决。我们不妨学习达恩顿的研究方式,带着这些疑问,去探查该作的研究背景,以便进一步理解这部作品,并揭开该作对于作者的意义。

交流史与早期信息社会

《诗歌与警察》原作出版于2010年,距今已有十五年,如此一项交流史研究并不算新颖。甚至,若稍微追溯达恩顿的研究过往,我们便能发现,达恩顿很早就有意研究交流的历史。达恩顿对交流和信息的关注,当然具有偶然性——纳沙泰尔出版社的档案偶然开启了他那独具风格的史学研究,但也与他博士毕业后曾做过记者的经历不无关系。

事实上,交流史在达恩顿的史学中处于一个核心的位置,他甚至视交流为书籍史和文化史的关键。首先,达恩顿认为,书籍史要回答的一系列问题,诸如如何成书、读者如何理解书的内容、作者如何汲取读者的意见,都与其中各个角色的交流紧密相关。为此达恩顿还提出了交流循环论(communications circuit),仿若他在《诗歌与警察》里梳理的诗歌传播 *** 图(20页);其次,将书籍视作交流的一个手段,对于理解书籍的整体意义,至为重要,否则,书籍史的研究便会退化为一个晦涩、封闭的研究分支,步图书馆史、印刷史、出版史等史学的后尘;最后,在达恩顿看来,有关文化对象的一切研究,最终都可以归为如何“解开闻所未闻的意义系统”这一问题,而交流,对于意义的生成非常关键。在《诗歌与警察》中,一直牵动着达恩顿的另一问题,便是这些诗歌对于受众而言,究竟意味着什么。

诗歌传播 *** 图

总之,既可以说达恩顿进行过专门的交流史研究,也可以认为交流作为普遍的概念,在其研究中无处不在。在《启蒙运动的生意》(1979)中,巴黎出版商庞库克与日内瓦出版商克拉默兄弟就《百科全书》再版而进行的明争暗斗,不正是一场由商业交流构筑起来的启蒙运动吗?在《法国大革命前夕的图书世界》(1982)里,作为纳沙泰尔出版社销售代表的法瓦尔热,其商业巡游不正是一场与书商、小贩打交道的经历吗?

更甚者,在2000年的一篇题为“早期信息社会”的文章中,达恩顿就已对十八世纪法国社会的信息交流进行过集中研究,同样涉及非法诗歌的传播,同样谈到“十四人事件”,同样想证明十八世纪中叶的法国已形成了信息社会和公共舆论,这几乎预示了十年后出版的《诗歌与警察》。但是,两者尚有区别。在《诗歌与警察》里,达恩顿研究的时段较短,并未将早期信息社会追溯至路易十五统治的初期,同时,他作出的结论也更为谨慎,没有给出“导致了国王的去神圣化”这一结论。不仅如此,《诗歌与警察》一书可以说真正完成了一项完善的交流史研究。原因在于,交流只是一个基础的方面,探究出背后的意义才是最根本的,而《诗歌与警察》弥补了《早期信息社会》一文在这方面的不足。这正是该作第二部分的用意所在。

在对“十四人事件”进行一番侦查后,达恩顿发现,再无更多的线索,再无更多的材料,该案无果而终。鉴于大多数诗歌都源自凡尔赛宫,达恩顿决定到宫廷中寻找破案的线索。1749年4月24日莫勒帕伯爵被罢免和流放,这成了关键。时人传称,诗歌导致了莫勒帕的下台,而最初引发警方调查的诗,其题目便是“莫勒帕先生被流放了”。莫勒帕喜欢向国王汇报流行诗歌,以此取悦国王。他自己也经常创作诗歌,还编有《莫勒帕歌曲集》。传言,莫勒帕在与国王、蓬巴杜夫人和她的表妹埃斯特拉德夫人用过晚餐后不久,巴黎传出了一首诗歌:“凭借高贵而随意的姿态/鸢尾花啊,你迷惑了我们的心灵/在我们的道路上,你洒满了花朵/但那都是白色的鲜花。”因为晚宴上蓬巴杜夫人曾给另外三人分别送过一束白色鲜花,而“白色的鲜花”指的是预示性病的月经分泌物,除开国王和表亲,莫勒帕自然受到了怀疑,更何况他与蓬巴杜夫人的圈子素有不和。此外,幕后主导审查的战争大臣达让松伯爵,正是蓬巴杜夫人的宠臣,也是莫勒帕的宿敌。街头诗歌就此与宫廷政治有了联系。

达恩顿破案的目光并未囿于宫廷。在进一步梳理当时激发巴黎 *** 舆论的各个事件后,包括法国在奥地利王位继承战争中的失利、“爱德华王子事件”、廿一税的常态化和詹森主义争论,达恩顿认为,十八世纪中期的法国形成了新的一股反马扎然浪潮,国王直接遭到了批评,王权直接受到了冲击。如六号诗诗句所示:“你的国家已经陷入绝境,路易啊,这是你自寻的死路/但是要小心,狂风暴雨终会降临到你的头上。”达恩顿就此挖掘出了“十四人事件”背后的历史情境,这是理解意义系统最为关键的环节。

由此一来,达恩顿勾勒出了完整的信息社会。这一信息社会突破了社会等级的区隔,上至宫廷贵族,下至雇工伙计,都被囊括了进来。这样一个信息社会,既以文字材料,更以口头消息作为媒介,即使在一个半文盲社会中,口语交流 *** 极难追踪、复现。无疑,达恩顿对这点的证明极为成功。如果说,自古以来,信息空间一直存在,毕竟信息交流对于日常生活而言不可或缺,对于政治体制的运作也必不可少,但一个信息社会的成形,需要一个至少初见雏形的社会实体和一个相对自由的交流环境。就这点而言,十八世纪中期的法国社会符合这些要求。

的确,旧制度时期波旁王朝的法国是一个威权国家,王室 *** 对书报行业维持着一个卓有成效的审查体制。“十四人事件”的当事人虽罪行难定,依然受到了严惩。拒不服从的哲学教授西格涅被流放到了洛林地区的朗贝尔库欧波,自此被迫放弃自己的职业,穷困潦倒。博尼斯最终被流放到布列塔尼,蒙受流言蜚语和歧视,艰难谋生。然而,旧制度法国整个国家机器仍相对较弱,无法与现代国家相比,因而难以有效压制非法信息的传播。更何况,在某些方面,这些 *** 活动得到了某些 *** 官员的默许和合作,譬如,书报总监马尔泽尔布对《百科全书》和卢梭进行过庇护,或是“十四人事件”中警探给瓦尔蒙和特朗谢通风报信。

这就是达恩顿向我们呈现的旧制度法国在舆论方面的社会现实。信息的传播、社会的凝聚、审查的漏洞,共同构筑起一个早期的信息社会。达恩顿相信,这样一个早期信息社会逐渐侵蚀了旧制度的根基,对旧制度的崩塌起到了决定性的作用。

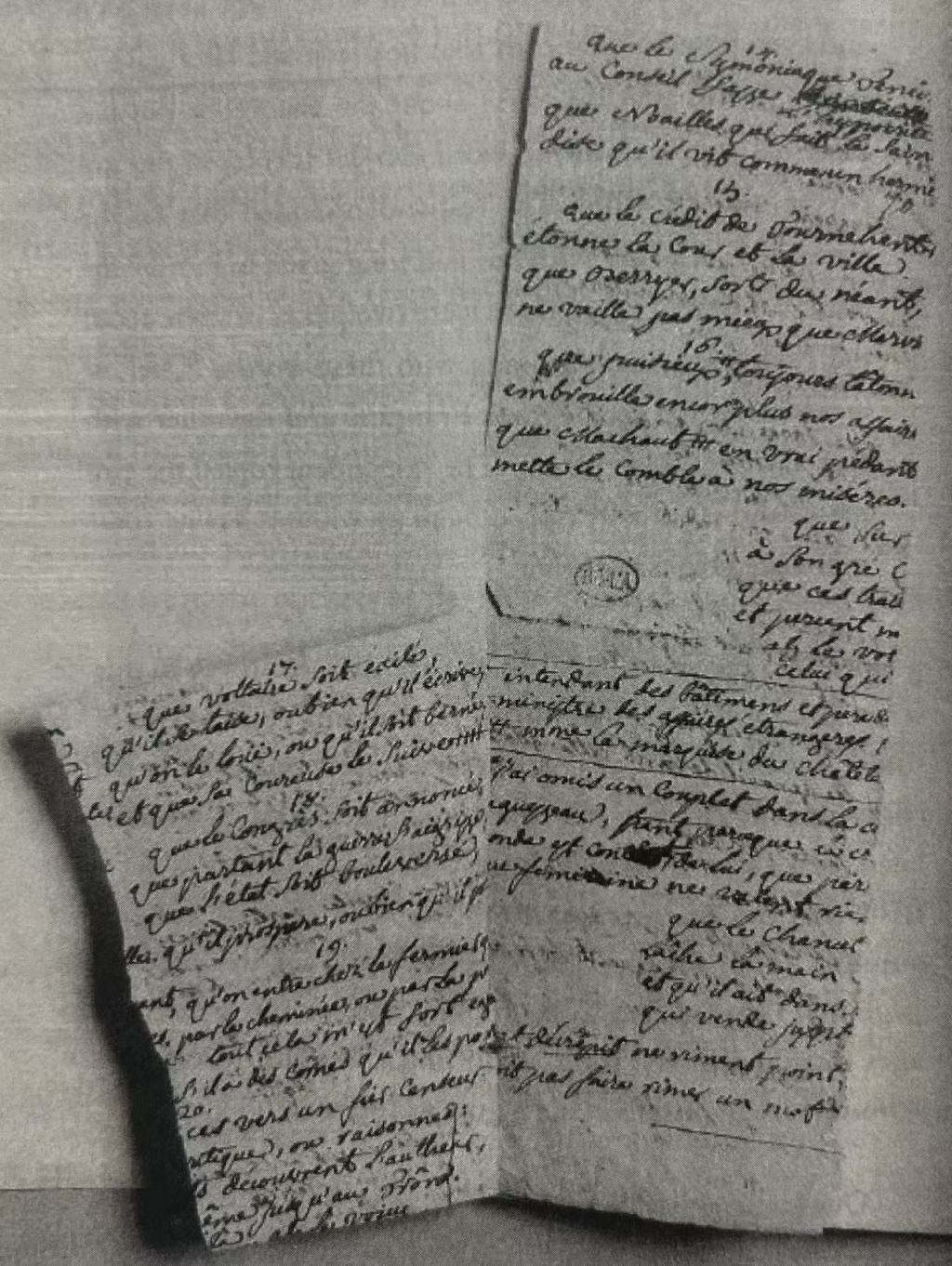

"一个娼妓的私生子”中的一些诗句。警察在巴士底狱给居亚尔修道院院长搜身时查获了这些诗歌

十八世纪法国的公共舆论

在《诗歌与警察》里,“十四人事件”并非警方追查诽谤诗歌的全部,在巴士底狱的牢里,还有许多同样因传播这些诗歌而被捕的普通人,比如胆大妄为、四处传播诗单的迈罗伯特,肆意朗诵“人们从前何等高傲啊,如今却如此卑躬屈膝”却事后躲藏的德福尔热,甚至还有制帽匠之子布尔西耶、詹姆斯党人德罗戈尔德。“十四人事件”只是庞大 *** 舆论的一个缩影。这些 *** 材料的传播非常广泛,人们在街巷馆铺,甚至就在巴黎罗亚尔宫的克拉科夫树下(Arbre de Cracovie)下,传唱、讨论并修改这些诗歌。是否能就此认为十八世纪中叶的法国已经形成了公共舆论?这是达恩顿非常关心的问题,也是他这本著作的两个主要论点之一。达恩顿给出了肯定的答复:“毫无疑义的是,公共舆论早在二百五十年前便已经存在。”(15页)

十八世纪法国的公共舆论向来是法国史学者关注的重点,因为这有助于解答“法国大革命为何爆发”的问题。为了理解并解释大革命,很少有大革命史家能忍住不往前追溯革命思想的源流。许多史家就此将目光放在1771-1774年由莫普改革引发的反抗运动上,诸如基思·贝克、威廉·多伊尔和让·埃格雷。他们试图证明,各地高等法院的 *** ,在普通民众的支持下,形成了一股强大的、声张自由的舆论风潮;这股舆论意味着政治文化的转变,预示了后来的革命意识形态。还有一些史家转而关注其它事件,但殊途同归,例如范·克雷对达米安刺杀事件的探讨,尤利安·斯旺对1757-1761年贝桑松高等法院 *** 行为的研究。达恩顿概莫能外,尽管他的出发点不是解释大革命,尽管他的论断处处显得克制,但我们依旧能感到,“诗歌浪潮”所代表的公共舆论与1789年是否存在联系,这一问题始终牵绕在他的心头。此外,十八世纪法国的公共舆论也是一众政治理论家研究的重点,包括哈贝马斯和福柯。总体而言,十八世纪法国存在公共舆论已是学界共识。

不过,问题并未就此止步。相较于街头巷尾的交头接耳,人们在阅读论著的过程中所进行的理性思考,并据此形成的理性共识,是否也意味着一种公共舆论?这也是达恩顿要处理的棘手问题。为此,达恩顿梳理了当时的两种公共舆论观,其一是启蒙论,以孔多塞为代表,该论认为公共舆论是在一种思想启蒙的过程中达成的最后意见,与理性相适,其中作家成了主角;其二是社会层面的集体声音,即梅西耶所说的“公众先生”(Monsieur le Public),这也是我们通常理解的公共舆论,与时事热点紧密相关。《诗歌与警察》一书中的“诗歌浪潮”代表了后一种公共舆论。显然,达恩顿所证明、认可的公共舆论,无疑是后一种。在他看来,“公共舆论并不是哲学家们想象的那种抽象概念,而是一股来自街头的力量,在十四人事件发生时,它就已经非常显眼了”(169页);之后的历史已然证明,公众之声压过了启蒙之光。

当然,比起达恩顿的另一认识,这里的结论显得有点简单。达恩顿是一名启蒙运动史家,但与大多启蒙史家不同,达恩顿关注的是“地下启蒙运动”,即由畅销禁书、违禁诗歌、动物磁性论(Me *** eri *** )、屠猫狂欢等构成的光怪陆离、异常活跃的日常社会空间。达恩顿主张“思想的社会史”,他认为,思想要通过权力和交流体系,才能生根发芽。这令人想起了二十世纪初法国文学史家古斯塔夫·朗松的观点,在他看来,启蒙运动的“经典”更多是一种社会现象。但是,这并不意味着达恩顿绕过了启蒙经典作家和经典著作,他非常熟悉伏尔泰、狄德罗和卢梭,也对之颇有研究。毋宁说,他选择了从社会运作的视角来看待启蒙运动,如伏尔泰对舆论的操纵,卢梭在书信中与读者共筑的情感空间。因此,回到公共舆论这一议题,利用达恩顿自己的史观来作进一步的拓展,我们是否能认为,公众之声与启蒙之光本就不是分隔的?

在反莫普改革运动中,爱国派的声势很大程度上得益于高等法院派写手的推动,如勒佩日(Louis Adrien Le Paige);同样,大革命前夕之所以出现声势浩大的反特权舆论,成员多为贵族和有产阶级精英的“三十人俱乐部”(Société des Trente)功不可没,而西耶斯起到的作用自不必说;1789年7月22日,在得知巴黎民众杀害了前巴黎税务总监富隆及其女婿贝尔提耶后,巴纳夫在制宪议会里说道:“难道他们流的血是纯洁的吗?”以此为巴黎民众辩护。这些都是庙堂与街头在舆论上进行合作的典范。由此观之,公共舆论的形成和表现可能要更为复杂。某些时候,公开的声音背后,少不了私下的密语。当然,非常熟悉媒体和新闻 *** 的达恩顿很明白这一点,“诗歌浪潮”中的一些作品不正是来自宫廷写手吗?拒不配合的西格涅不正与安德烈·莫雷莱、杜尔阁、狄德罗等启蒙要人有着深厚的交情吗?

同信息社会的存在一样,如果说达恩顿非常成功地证实了十八世纪中叶的法国存在公共舆论,那么他依然给我们留下了一些难题。在读过书中讨论公共舆论的两章后,我们依旧对这样一个公共空间的意义和作用一知半解。

事件的“淬火”

达恩顿深知“十四人事件”太过渺小,相关材料非常有限,因此避免赋予过大的意义。他十分清楚,1749年与1789年相距甚远,“18世纪中叶,巴黎还没有做好革命的准备。”(171页)。然而,达恩顿还是作出了与1789年有关的结论,他认为,公共舆论成形并历经数十年发展后,导致了旧制度的彻底崩溃。这一论断依旧模糊,意义仍然不明,毕竟十八世纪中后期法国的公共舆论既有苏醒的瞬间,也有沉睡的时候。这相距五十年的光阴里,有太多的事情尚待解释,仅仅“公众先生”的诞生这一解释恐太单薄。

达恩顿没有忽视这一空白,他选择了“事件”作为解题的关键。由于消息和新闻的传播,事情升级成了事件。透过事件,我们才能切实地观察到那既无处不在、又无处可寻的公共舆论;通过事件,舆论才能形成气候。达恩顿进而相信,事件对集体意识的形成发挥了重要作用,而大事件使得重构社会现实成为可能。

达恩顿的新作《鼎革之气》(The Revolutionary Temper: Paris, 1748-1789, New York: W. W. Norton & Company, 2023. 中译本:张弛译,中信出版社即出)正意在如此,这部著作限定的时间范围恰好是1748-1789年。在这约五十年的时间里,巴黎发生了一个又一个震动人心的事件,如耶稣会遭驱逐、卢梭的《新爱洛漪丝》引起的轰动、卡拉事件、钻石项链事件等等。这些事件在巴黎不断制造汹涌的公共舆论,逐渐溶解了政治的秘密性,淬炼了巴黎民众参与公共事务的意识,锻造了革命意识形态。这正是该作题目“淬火”(Temper)一词的用意所在。

作为其中的一章,“十四人事件”是这一历史链条的起点。我们不禁想问,“淬火”一词是否足以解释1749年的“诗歌浪潮”?或许足以。虽然案件中的十四人或多或少都对诽谤诗歌的内容和情感表达了认可,或出于欣赏,或出于取乐,或出于共情,但背后没有任何明显的政治和意识形态动机。除西格涅外,他们都曾向警察求情,都竭力辩解自己没有冒犯的意图。他们事后都经历了监禁和流放,虽有怨言,终归于平静,并未滋养出反叛的政治意识。然而,或许就在这样一种“冷热”磨难中,他们开始希望自己的命运和周遭的环境能有所改变;或许,在看到许多人跟他们一样都在传唱诗歌,在看到不少人因同样的原因被捕入狱后,他们感到他们并不孤立。这是一种公共意识的萌芽,难以捉摸,其成长定非一日之功,正如打造一件利器需要反复淬火锻打。

遗憾的是,我们很难探知每一次淬火,也就是每一次舆情之间,巴黎民众的内心究竟经历了何种成长。事件是否在他们的内心中留下了难以磨灭的印记?还是说,风波一平,他们就当作一切未曾发生过?出于类似的原因,达恩顿舍弃了阅读史研究,因为能反映十八世纪读者感受和意见的材料非常少。所幸,深受人类学影响的达恩顿没有放弃。通过多项研究,包括此处的《诗歌与警察》,他在微观叙事中一步一步地带领读者接近那些历史角色的内在世界。