中国尺牍文献、特别是近代尺牍文献存世数量庞大,其中蕴藏的研究材料丰硕,值得深入挖掘。8月23日,“《尺海》丛刊之一辑”首发式在华东师范大学举行。该丛刊是由华东师范大学古籍研究所与山东大学—华东师范大学东亚写本文献研究中心联合编纂的大型尺牍写本文献整理丛书。

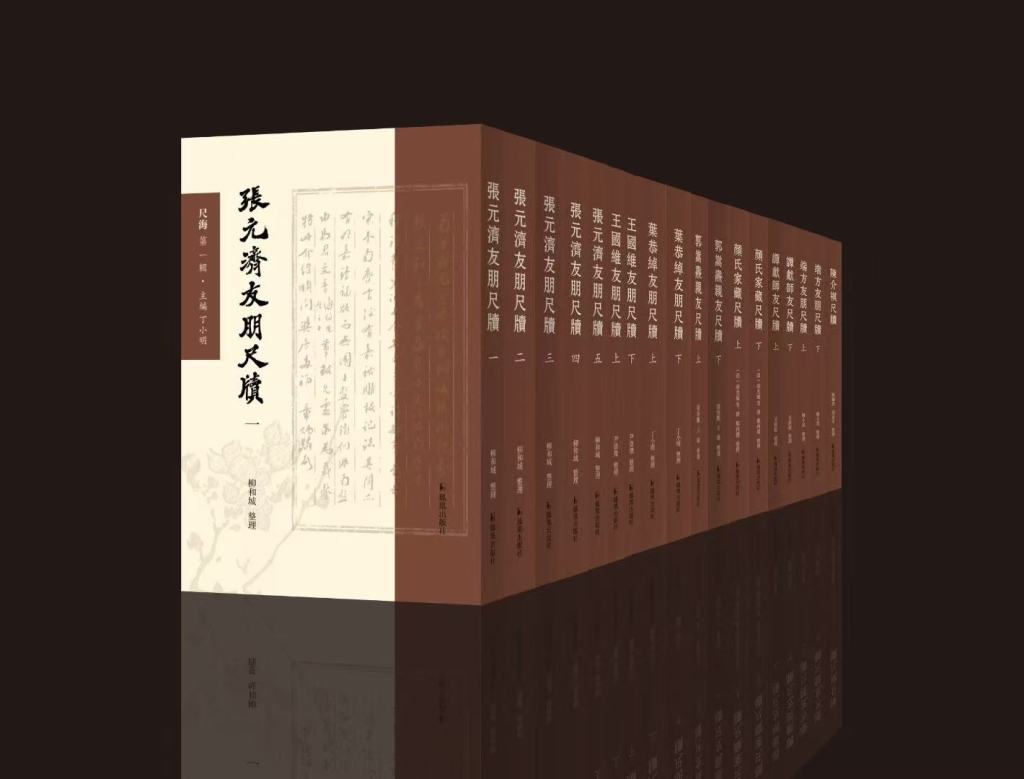

《尺海》丛刊之一辑包含《张元济友朋尺牍》《王国维友朋尺牍》《叶恭绰友朋尺牍》《郭嵩焘亲友尺牍》《谭献师友尺牍》《颜氏家藏尺牍》《端方友朋尺牍》《陈介祺尺牍》八种珍贵尺牍写本集。其中六种为首次全面整理出版,《颜氏家藏尺牍》《陈介祺尺牍》则在旧版基础上进行了大量增补修订。

《尺海》丛刊之一辑

丛书主编、华东师范大学教授丁小明介绍,《尺海》的推出源于当下学术研究的迫切需求。近三十年来,学术研究日益重视日常性与微观视角,日记、尺牍等兼具日常性与私人性的之一手文献价值愈加凸显。尽管近年大量尺牍写本影印本问世,但附有文字识读的版本极少,给研究者带来不便。出版界也积极回应学界关注,推出多个尺牍整理系列。《尺海》的诞生是学术与出版双重需求的结合,也是对学术前沿的主动回应。

《尺海》丛刊明确提出“回到原信”的整理宗旨,专注于原始尺牍写本的整理工作。主编团队表示,原始手稿作为“实时性 *** ”,其真实性与文献本身密不可分,是“最可靠的史料”。而公开刊行的尺牍版本,常因有意删改或无意讹误导致失真,如《曾国藩家书》删改案,《国学周刊》曾因刊载闻宥书信出现错漏被其本人指出等。这些案例反映出书信私密性与公开传播之间的天然张力。“《尺海》坚持整理原始墨迹,优先选用已影印出版的版本,旨在构建可溯源、可复核的文本基础,为学界提供可信的史料支撑。”

丛刊首发式现场。

《尺海》丛刊收录视野涵盖两类尺牍:一类是历史枢纽人物的尺牍,如翁同龢、梁启超、沈曾植、张元济、郑振铎等已有年谱长编的人物,其存世尺牍仍有较大辑佚整理空间;另一类是本辑重点关注的与枢纽人物往来的“友朋”尺牍,即六种友朋或师友尺牍中涉及的通信者。这些通信者中不少人属于历史上的“小人物”,却是还原完整历史图景的重要部分。通过将枢纽人物书信与其友朋书信对读互证,可构筑更坚实、丰满的历史研究基础。

据悉,未来《尺海》丛刊将持续出版,目前已具备多方面基础支撑。在整理资源方面,据初步统计,近年出版的有价值未整理尺牍影印本约五十种,近代影印尺牍集数十种,全国图书馆、文博机构收藏的珍稀尺牍写本逾百种,总计待整理书信近五万通,可支持未来五至八年的出版计划。在团队力量方面,尺牍写本整理释读难度较高,上海图书馆《历史文献》集刊经过二十年深耕,培育了柳和城、邹西礼、魏小虎、丁小明等资深专家。年近八旬的柳和城先生在视力不佳的情况下,仍完成四十万字的《张元济友朋尺牍》整理工作;同时,青年学者尹伟杰、孙嘉奇等在导师指导下成长迅速,已能独立承担整理任务,体现了学术传承的连续性。

主编团队表示,《尺海》丛书的出版,不仅是对近代史料整理版图的重要补白,更将推动尺牍研究向更深、更广维度发展。它呼唤更多学人加入“回到原信”、叩问本真的行列,共同打捞沉淀在历史长河中的记忆,为还原一个更真实、更立体的近现代中国贡献力量。