第二次世界大战是人类有史以来的一场空前浩劫。从1931年日本入侵中国东北到1945年德国和日本投降,14年的时间里,84个国家和地区的20多亿人口被卷入战争,上亿人穿上军装下场厮杀,鲜血流遍全球。今年是第二次世界大战暨中国抗日战争胜利八十周年,“全球视野下的二战与抗战”系列对谈旨在从不同角度对这场战争进行重审与反思。

20世纪的德国,在两次世界大战中扮演了举足轻重的角色。短短十几年间,德国从一战后的经济凋敝中迅速崛起,以极具破坏性的方式席卷欧洲,将世界拖入又一场浩劫。作为一个人口和资源中等规模的国家刚刚在之一次世界大战中战败,德国是如何在短时间内恢复国力,并爆发出如此强的战斗力?它是如何动员民众并聚集资源的?本期邀请北京大学历史学系教授李维,围绕克里斯托弗·克拉克的著作《钢铁王国:普鲁士的兴衰,1600-1947》,聊一聊“黑色浪潮”纳粹德国的兴起。

克里斯托弗·克拉克著《钢铁王国——普鲁士的兴衰,1600-1947》,中信出版集团,2023年9月

有人说某个骑士团创造了普鲁士,甚至创造了德国。普鲁士到底是怎么来的?跟德国到底是什么关系?

李维:普鲁士的历史是德意志地区历史中的一部分。今天意义上的德国是在1871年以后才建立的,所以德国作为一个近现代的民族国家的历史不是很长,到现在大概就是一百五十年的历史。从整个的历史发展来看,德国大概经历了几个历史时期。之一个就是早期日耳曼人的历史,然后是德意志王国的历史。从德意志王国以后,在德意志土地上连续出现了三个帝国。之一帝国是神圣罗马帝国,第二帝国就是1871年俾斯麦建立的帝国,第三个帝国就是阿道夫·希特勒的帝国。

普鲁士的历史基本上可以追溯到帝国时期。它原来是之一帝国——德意志神圣罗马帝国里的地方力量。在1701年,它成立了王国,就叫普鲁士王国。从时间坐标来讲,它基本上属于之一帝国晚期逐渐崛起的力量,然后统一了德国,建立了近现代意义上的德国,也就是第二帝国。我现在简单地回顾一下德意志历史的时间线索:

早期的日耳曼人生活在今天德国的莱茵河、易北河地区。早在公元前六世纪一直到公元前一世纪,他们盘踞于此。这些地方在罗马帝国时期,大部分属于帝国外的北部荒蛮之地,罗马帝国把日耳曼人称为“野蛮人”。一部分日耳曼人生活在莱茵河以西的地区,包括今天德国西部的领土、荷兰、法国的东北部,这一带当时已经渗透了很多日耳曼人,他们被罗马帝国征服了,罗马帝国就在这个地区建立了两个行省,北部的叫下日耳曼尼亚,南部的叫上日耳曼尼亚。

但是今天莱茵河以东、易北河以北的广袤地区,罗马帝国始终没有长期、有效地进行征服。也就是说,那里生存的大量所谓的“野蛮”的日耳曼人,不接受罗马帝国的教化,不接受它在这个地方的统治,不接受它在这个地方搞税收、搞奴隶制。这些所谓的“野蛮人”的生活状态是什么样的?他们没有自己的城郭,盖房子主要是用木头;他们喜欢挖地窖储藏食品;老百姓之间炫耀财富的时候,是说你有多少牲畜;婚姻是一夫一妻制;打仗的时候,军队是按血缘亲缘关系进行列阵;日耳曼人的首领,打仗时必须身先士卒;死的时候是用火葬;战争和对外劫掠是其生活常态。所以罗马帝国对这样一群人也真是很头疼。

在莱茵河以东地区,就是今天德国的大片土地上,罗马人想设立一个新的行省。他们的统治方式很阴险——把该地区主要部落首领的孩子送到罗马去,进行培养,而且让他们在罗马的军队里任职,起到人质和驯化的双重作用,达到罗马人长期统治该地的最终目的。由于罗马帝国政治上的压迫、经济上的剥削,当地的日耳曼人长期不满、愤怒。

所以在公元9年就爆发了一场大战。领袖就是日耳曼人的民族英雄赫尔曼,他是切鲁斯科部落的首领,长期在罗马帝国生活,受教育,从军,然后带着罗马军队回来,帮着罗马人来统治、剥削、*日耳曼人。在此期间,他的原始血缘意识猛醒了,赫尔曼联合了其他的日耳曼部落,在公元9年秋天,当罗马的军团从大日耳曼尼亚想返回它在莱茵河的冬季营地进行休整时,赫尔曼带领日耳曼的多个部落,伏击了罗马军团,基本上歼灭了它正规部队约一万五千人,加上随军家属等有将近三万人。这一仗基本上奠定了后来几百年日耳曼人和罗马人永久性的边界。也就是说,罗马人始终没有能够征服莱茵河以东地区的日耳曼人。

我要强调的是,欧洲的文明从古希腊开始,然后罗马建立了帝国传承了古希腊的文化,使之变得欧洲化,慢慢演变成了我们现在意义上的西方。而莱茵河以东的这个地区,就是今天德国的大片土地,从根源上就不接受西方的统治,不愿意被所谓“文明”驯化。所以千万别把今天的德国想成是一个从古到今的、完全意义上的西方国家。今天的德国完全属于西方国家,是在二战结束以后,1945年以后。

后来日耳曼人涌入西罗马帝国,西罗马帝国灭亡,然后进入法兰克王国时期。843年以后,基本上分裂成今天的意大利、法兰西和德意志。到919年,成立了德意志王国。也就是说,到公元10世纪左右,开始了早期德意志王国的历史。早期没有身份的、在以罗马帝国为中心的历史当中的“野蛮人”,到了公元10世纪左右,慢慢地形成自己的王国。961年,罗马教廷为摆脱城市贵族的控制,就请德意志国王奥托一世来提供帮助。962年,教皇加冕奥托一世为罗马帝国皇帝。

到了公元15世纪的时候,就变成了德意志神圣罗马帝国。所以,从962年到1806年,是德意志历史上的之一个帝国——德意志神圣罗马帝国时期。帝国内部没有强大的中央集权。地方实力派有:把政治、经济、宗教权力集于一身的大主教;有汉堡、法兰克福、纽伦堡这样的大城市,还有一些小的、分散的王国、公国。普鲁士就是之一帝国期间的一个小的邦国。普鲁士到底在哪儿?基本上是以今天的柏林、勃兰登堡州为中心,向北到波罗的海,然后往东的广袤地区。

普鲁士在18世纪崛起,有几个非常重要的人物。开始是弗里德里希一世,然后是“士兵国王”威廉一世,接着就出现了腓特烈大帝。经过几代人的努力,普鲁士很快地发展成为一个在近代能够和法国、英国和西班牙这样的欧洲列强比肩的重要的政治经济军事力量。到19世纪初叶,普鲁士慢慢对德国进行了统一。它在经济上建立了德意志关税同盟。首先是在19世纪20年代,和黑森州建立的关税同盟,然后1834年改为德意志关税同盟,德国3/4的土地18个邦都加入了。到1852年的时候,除了奥地利和个别的邦以外,关税同盟基本上统一了德意志今天的土地。

在军事上,它连续发动了三次战争。对于像普鲁士这样的国家来讲,它看得很清楚,国家统一这件事,可不是几个知识分子坐在那谈出来的,更大的阻力不来自于德国国内,而来自于它的周边,像法国、像当时的奥地利帝国、像俄国,这样大的列强都对它虎视眈眈。所以当时在普鲁士崛起的过程当中,是非常强调军事作用的。这和它在地理上的中央位置有关,也和它作为一个后来者崛起的时间有关系。因为周围的人都不希望它崛起、统一,都希望德意志地区作为缓冲地带,三十年战争、西班牙王位继承战争、奥地利王位继承战争、七年战争……只要欧洲人打仗就在德意志的土地上打。

早期德意志的历史,可以说是一盘散沙的历史,是长期被欺压的历史,被剥削的历史,它绝对不是一个青面獠牙的侵略者的历史。而早期普鲁士崛起的过程,也是一个“天行健,君子以自强不息”的过程。今天的柏林往东、勃兰登堡这一带没有什么太多资源,而普鲁士靠着强大的政治意志、靠着一系列的近代化改革政策,靠着自身纪律、勤俭、勇武,在1864年打败了丹麦,1866年打败了奥地利,1871年打败了法国,最后迎来了德意志地区的统一,建立了第二帝国。虽然叫德意志帝国,大家不妨把它理解为大普鲁士帝国。普鲁士作为超级大邦,带着一群小的邦国成立了俾斯麦的第二帝国。俾斯麦就任第二帝国的首相,同时他也是普鲁士的首相。德意志帝国的外交政策就是普鲁士的外交政策。普鲁士以“一家独大”的方式统一了德国。

这种情况持续到了1914年一战前。这一段儿是德国历史的上升期、也是发展最快的时间。1871年德国统一以后,加上第二次工业革命,到1890年,德国就已经拥有四万公里的铁路了。到1900年时,德国可以年产一亿吨煤、一千万吨生铁。1914年,在之一次世界大战之前,德国已经成为世界的第二大经济体。在1871年统一之前,德意志在西方的思想史里基本上是正面积极的印象。到1871年统一以后,就有点不置可否了。后来随着它的力量不断地发展,在一战前的时候德国成为世界第二大经济体,在西方眼中,它已经变得青面獠牙的形象了。

在一战当中,德国战败,然后经历了短暂的魏玛共和国时期,希特勒建立了第三帝国。学界不少人持这样的观点,纳粹是普鲁士历史发展的必然产物,两者之间有着很强的历史连续性。我要指出的是,纳粹的第三帝国与普鲁士第二帝国,无论从结构上、思想上还是从人员上,都存在着明显的断裂。正是从纳粹开始,德国不再是普鲁士以大带小的局面,而是形成了真正德意志意义上的统一。不是靠着一家独大的局面,而是靠着个人独裁和强大的中央集权,把国家元首的意志传达并贯彻到帝国的每一个角落。

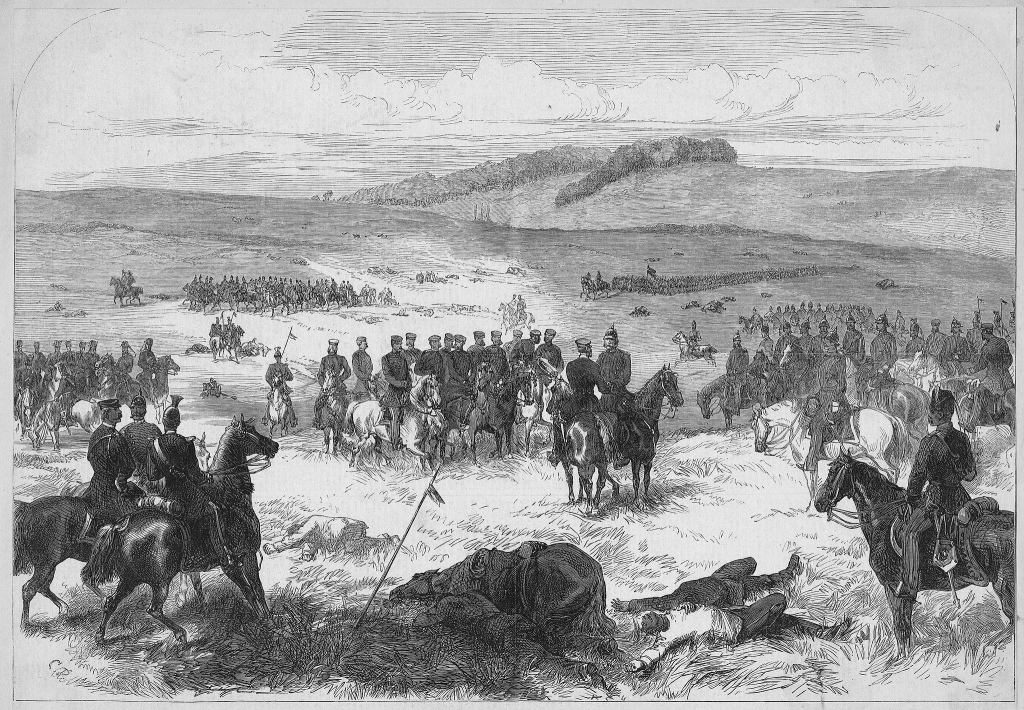

1866年7月3日,普鲁士在克尼格雷茨战役中击败奥地利

普鲁士在比较艰难的生存环境里往往是军事优先,或者说有着“铁血”的传统。它跟纳粹有什么关联?

李维:我谈谈德国学界的看法。德国有相当一批学者,比如柏林自由大学的梅内克、波恩大学的希尔德布兰德、埃尔朗根-纽伦堡大学的斯徒尔默,他们都认为,纳粹的历史是德意志历史上的一个非常时期,是一个例外,是极其特殊的现象。他们不同意过度追溯纳粹历史的连续性,不同意把近现代德国的历史进行“纳粹化”。

所谓的“非常”和“例外”,其中一个重要的因素就是一战以后对德国的处理,即与《凡尔赛和约》有着直接的、密切的关系。需要提醒大家的一个事实是,在1918年10月份的时候,德国在政治制度上就进行了改变,变成西方的议会民主制了。有相当一部分的德国人认为,只要改成议会民主制,西方就会平等对待我们,就会优待德国,其实这是天大的错觉,在德国改制以后,得到的却是《凡尔赛条约》。

魏玛共和国一手签《凡尔赛条约》,一手签自由民主的议会制的宪法。这样的 *** 在老百姓心目当中是一个什么样的 *** ?是一个从西方舶来的自由民主 *** ,同时更是一个卖国的 *** ,是一个不断向西方赔款割地的 *** 。《凡尔赛条约》里规定的德国的赔款是什么时候还完的?2010年才还完,波及了数代人。这里边比较复杂,不仅是罚款。德国在一战以后经济不行了,美国给它注资,这里有商业贷款,有利息,利滚利加起来,到了2010年才把一战当中的罚款给还完。

这就是这一段大致的历史。纳粹的历史,它和德国的历史上的连续性,至少在我看来,我们国家的观点基本上是改革开放以后受到英美学者观点的影响。而英美学者的观点,特别是在二战刚结束后,首先是要立场正确,政治上用“大批判”的办法来批判德国历史。那么在这个矫枉过正的过程当中,对德国的历史有过度的追溯,有“妖魔化”和“纳粹化”德国历史的影子。

《钢铁王国》作者的克拉克,包括他写的一战、普鲁士的书,在“大批判”的写法上有一定调整。不是说他在历史科学上有多大的推进,而是他放弃了从二战以来以批判为先导的写法,多讲一些史实。大家可以看一看《钢铁王国》,对中国的读者来说,还是有不少新东西,值得阅读。

德国在希特勒上台的时候,不管是从面积、经济实力、军事实力等等,在欧洲都算不上前二,它是怎么在到二战开始的这段时间内爆发这么大的战斗力,甚至一定程度上拥有“天下无敌”的陆军?

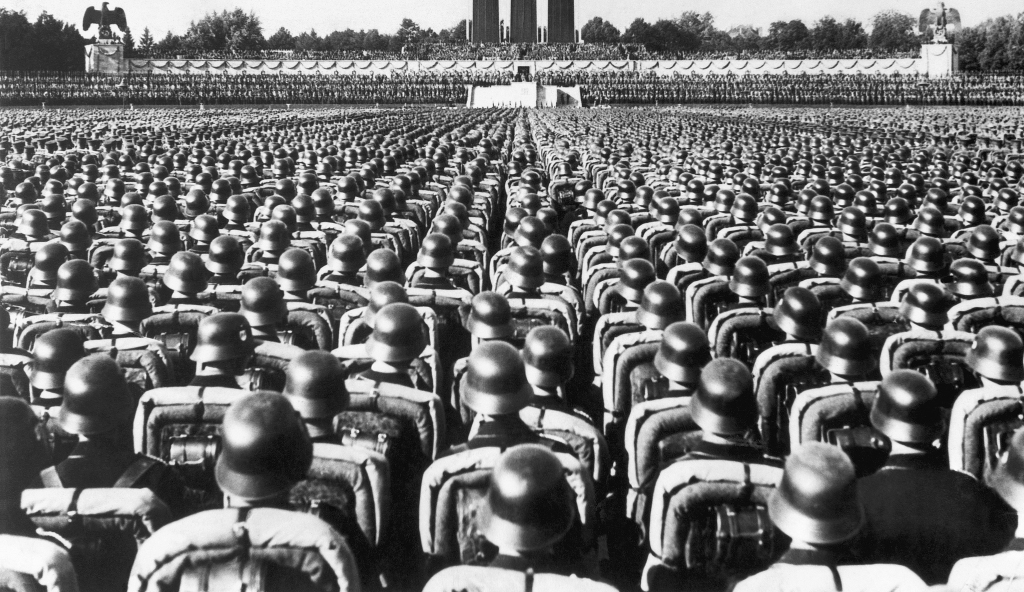

1936年,德国纽伦堡,身着作战装备的士兵们在检阅台下列队站立

李维:20世纪60年代英国的一位学者,阿兰·米尔沃德(Alan Milward),他写了一本书讲的是纳粹德国的军事经济,他概括其特点叫“闪电战经济”。

闪电战一般不是强者的武器。强者是按部就班、一步一步来,慢慢对手就不行了。闪电战的情况,一般是国力不强,无法承受持久战、消耗战,所以要讲究一点突然性、突发性、快速性,讲究的是对手还没缓过神来的时候,基本上就大局已定了,因此不需要用太多的资源,就可以取得战争的胜利。而纳粹德国的国力,没有大家想的那么强大,相对动员起来的西方,它肯定是弱者,这是经过一战检验的,所以它的所谓“闪电”战术,是建立在其相对弱小的“闪电战”经济的基础之上。

像希特勒他们是从战壕里爬出来的人,他很清楚德国是经不起一场长期战争的。四年打下来,德国是一定要失败的。如果一战当中没有美军的加入,没有一百万美军进入欧洲战场,那德国是可以横扫欧洲大陆的。但是如果美国的力量加入进来,德国是没有机会赢下战争的。1918年9月底,一战结束前夕,德国总参谋部就判断,德国赢不了了。在还没有一败涂地、让人家兵临城下的时候,自己的部队还都成建制,还有百万大军在国外的时候,军队高层就明确告知 *** ,局面会越来越坏,无法逆转,不能打了。所以这个时候就赶快提出来和西方来进行和谈。

它怎么又进行动员,迅速再一次崛起的?

李维:首先,德国的土地面积,帝国时期更大是54万平方公里,到一战结束,这54万包括柯尼斯堡,今天的加里宁格勒,俄国这片土地。到魏玛时期是46万。现在德国是35.7万。四五十万平方公里,近1亿人口,基本上相当于四川省的体量。但是要和整个西方打消耗战,它是没机会的。所以希特勒上来以后,他突破了西方的限制,快速地发展自己的军事。而且用国家贷款的这种方式建造高速路,用一系列的公共工程来消灭失业,包括大众汽车就是那时搞起来的。这种发展的方式结果是很多的地方看起来发展突飞猛进,但这都需要大量资金,这钱从哪来?发行那么多的国债,这账怎么还?所以当时跟纳粹合作的经济部部长沙赫特辞职了,他想不到怎么还这些钱。

现在的研究看得很清楚,希特勒就是想打仗,只要一打仗,这账单就清了。可以把以前西方没收德国的资产拿回来,可以彻底改变周围的经济环境,还可以掠夺他国的财富和资源。他为什么要打仗?希特勒不是一个战争狂人,为了打仗而打仗的,那是武疯子。希特勒是政治家,他看得很清楚,如果不打仗,《凡尔赛条约》靠谈是不行的。

在《凡尔赛条约》的体系内,把整个德国的殖民地全部都划给西方,把它的海外资产都没收,不断地给它加赔款,在经济的各方面给它加以限制。在这种条件下,德国是根本发展不起来的。要想打破这个枷锁,他必须得有和西方下决心一战的勇气和决心。他不是吹牛,他随时准备真打。他多少次*讲得很清楚,不打这一仗,《凡尔赛条约》这个枷锁是去不掉的,不要对西方存幻想。

《凡尔赛条约》里边还有很多关于土地的条约,我举一个例子,德意志帝国通过《凡尔赛条约》丧失了1/7的土地,1/10的人口,《凡尔赛条约》签完了以后,一千多万德意志人突然变成了外国人。希特勒就说,我必须得把原来属于德意志人的地区拿回来。

德国怎么打着打着就突然进攻了苏联,包括日本也恨不得把整个太平洋全部变成战场,远远地超出了它的资源、人力所能承载的范围。它是从理性走向疯狂的,还是它一开始就是疯狂的?

李维:实际上这是一个更宏大的、更根本的理论问题。

列宁在1916年写过的一个小册子——《帝国主义论》,这个时候世界大战已经打起来了,1916年是凡尔登“绞肉机”打得最厉害的时候。列宁的小册子里说,19世纪下半叶,西方社会发生了重要改变,从自由资本主义变成了金融垄断资本主义,大工业都不行,金融资本家、银行起了绝对的支配作用。这些机构不仅要在国内寻找利润,特别是要到海外去开拓市场。在这个过程当中加剧了这些国家的矛盾,而且反卷回来,加深了欧洲列强之间的矛盾。列宁就说,最后要爆发战争,导致整个资本主义世界的灭亡。

我们国家的大学、中学课本,无论是在1949年,还是改革开放,一直到今天,根本性的、理论性的解释是没有变化的,就根据列宁的这个理论,认为是19世纪下半叶以后,资本主义发展到帝国主义这个阶段,它们疯狂了,在全世界瓜分殖民地,不卷进去都不行,所以才爆发的大战。

德国在19世纪下半叶到20世纪初,如果从理论上来讲这个问题,也是这样的。它的社会发展到了一定的程度,向外来进行扩张,这种扩张不以人的这种意志为转移。所以后来希特勒就说,我不能像俾斯麦帝国那样,犯战略性的错误,向海外扩张,像一战那样,和英国发生海上冲突。但国家必须要有外部空间来给自己提供资源,无论是市场还是原料。他说我的外部空间就在今天的乌克兰,夺取乌克兰可以直接从大陆上过去,可以绕过海洋。德国是大陆国家,陆军最强,发挥它最重要的陆军的力量就可以。

那么是否用欧洲大陆甚至欧亚大陆,就可以战胜西方呢?西方的力量,到今天为止,我们不去神化它,但也绝对不能掉以轻心。一战后,德国的地缘政治家测算过,如果说大英帝国和后来崛起的美国及其美洲势力范围,它们的整个资源在世界上加起来,当时没有哪个力量可以与之抗衡。如果德国要想对抗它,即使建立起一个从法国的波尔多到中国青岛的大陆联盟,也只能对抗它们当中的一家。这是当时德国的地缘政治家测算得出来的结果。

德国为什么要在纳粹时期进行快速扩张,和19世纪下半叶以来垄断资本主义的快速发展和各个列强之间的这种欲罢不能有关。如果不争夺殖民地,那在列强之间的角逐当中,你一定是处于下风的,你必须得有广阔的资源和根据地。

对德国来讲,为什么它要进攻苏联?希特勒从来就没把苏联放在眼里。他自己讲过,他说我将来打败苏联以后,要把莫斯科改成水库。将来你们到了莫斯科以后,一片浩渺,远远地看着影影绰绰的一个大坝,这个地方就叫莫斯科。他最终的目标是要和北美竞争。他知道德国的面积和人口,是无法和北美竞争的。所以他要拿下整个欧洲大陆、拿下整个乌拉尔山以西,才能够真正做到和西方、美国争雄天下。这是他的最终目标,应该说这一点在学术研究里面还是比较清楚的。

二战初期,德国海军的俾斯麦号战列舰

大家经常会说,日本的军国主义清算得不干净,而德国在战后整体的自我清算或者说盟国对它的清算,都是比较彻底的。这个观点您认同吗?

李维:跟日本相比的话,德国对历史问题的反思、对二战的反思肯定是态度更好,自我检讨的程度更深,但是这不是道德问题。

一战是德国百万大军在国外,一个外国士兵都没有进入德国的时候,战争结束了。后来进入德国,包括法国和比利时的部队占领莱茵河地区,那是因为《凡尔赛条约》执行不力,并不是说是外国的军队打进去了。但二战,德国基本上是被打平了。我在德国留学的时候是21世纪初,那几年在柏林到处都还能看见吊车、大工地,还能看见二战破坏的影子,城市不断地在建。那个时候离二战也就是半个世纪的时间。

德国的反思是建立在最后对它进行地面战、“焦土战”,是建立在四国对德国的占领,是建立在德国将近半个世纪的分裂到1990年才统一的基础上。所以从思想史来讲,英国学者就说,二战彻底打碎了德意志军国主义者的脊梁,打得他们最后连抱怨的力气都没有,把他彻底打倒。日本也是挨了原*,但是对德国的处理方面比日本彻底得多。

二战以后光纳粹德国主要的战犯就定了二十四个,判处绞刑的是十二个。同时还有二十万人受审,五十万人丢公职。这种彻底的政治清算在一战以后是没有的。也不是说一战后西方失误了,而是当时想这么干也不可能,因为没花那么大力气。到二战的时候就不一样,二战的时候是死了很多的人才打进去的,所以才能彻底解决。

最后到了1945年4月底,希特勒自杀,柏林等城市到处都是断壁残垣,到处都是火光。 *** 机构的档案散落外流,美国、苏联红军拉了大批的材料到自己的国家去。到现在为止,有部分档案还在这些国家手里,而且德国学者是看不到的。也就是说,历史证据在他那,他想让你看到多少,你就能看到多少。你只能按照他给你规定好的路径,来描述、解释、评价这段历史。