第六届日本爱知三年展近期以“灰烬与玫瑰之间”为题展开,在濑户市、陶瓷美术馆与爱知艺术文化中心等多个场馆呈现来自全球艺术家的作品。展览通过影像、装置与绘画探讨自然与文明、记忆与战争的复杂关系,尝试以地质学的时间尺度重新理解人类所处的世界。

“灰烬与玫瑰之间”:诗意与战争的双重隐喻

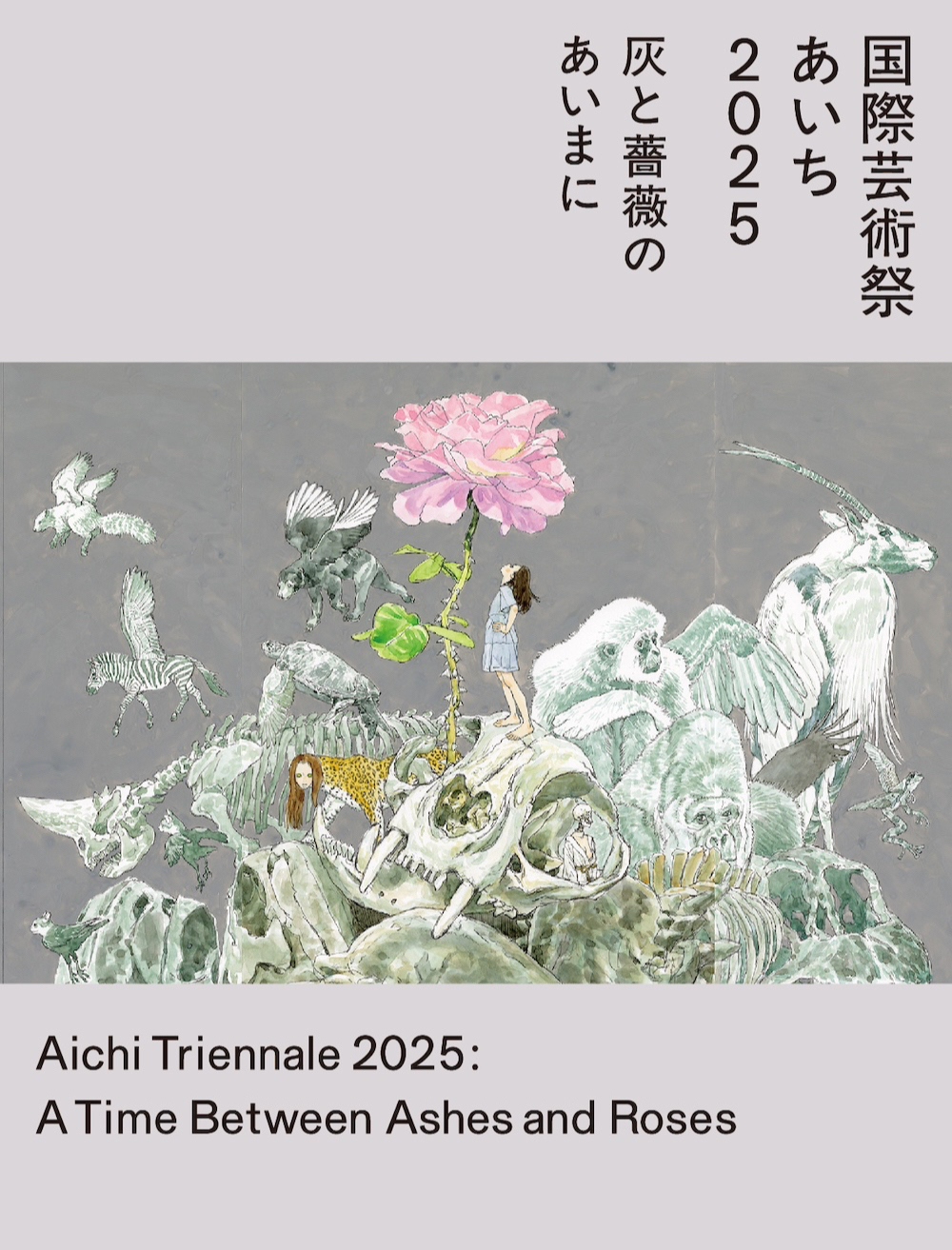

爱知三年展2025的主题是“灰烬与玫瑰之间”。这个充满诗意的语句源自叙利亚现代主义诗人阿多尼斯1971年出版的诗集标题。身为艺术总监的阿联酋公主霍尔·卡西米(Hoor AI Qasimi)表示:“在阿多尼斯的诗中,灰烬并非自然分解的产物,而是人类活动的副产品——即无节制的暴力、战争与杀戮的残留。阿多尼斯并不是通过直接的因果关系或现代领土主义的认知,而是借由地质学意义上的永恒时间轴来叙述战争的遗产。这场三年展试图以地质学的时间尺度,而非国家疆域、民族等人类中心视角,重新审视人类与环境间的深刻矛盾。”

“爱知三年展2025”海报 © 2024 Daisuke Igarashi All Rights Reserved.

濑户市新世界工艺馆内突尼斯舞蹈家和编舞者二人组塞尔玛(Selma)和索菲恩·奥西(Sofiane Ouissi)的作品《拉尔乌萨》,通过对集体记忆铭刻于细微动作的凝视与模仿来表达日常劳作中蕴藏的力量,梅莎·阿卜杜拉(Maitha Abdalla)是将戏剧中的姿态和空间演出的思维方式用于绘画之中,并通过生动且极具生命力的绘画,探索了民俗学、神话、性别、社会规范、心理学等广泛的主题。日本艺术家富安由真将商店街中一家蔬菜水果店改造成了一个与现实平行的异世界,在这个世界中,大量处于烧制前状态的、娇嫩的陶土花朵散落在各处,进入其中,如同进入一个没有人类痕迹的末日时空。

“爱知三年展2025”展览现场,富安由真,《寂静(二日)》,2025©︎ Aichi Triennale Organizing Committee Photo: Kido Tamotsu

在这一系列有着震撼力的作品中,我们能够非常明确地感受这些作品背后隐含的某种共通性,亦即,自然世界所具有的那种难以言喻的不可知性——无限广袤与丰饶,极度残酷与危险。

“爱知三年展2025”展览现场,穆利亚纳,《海流与开花之间》,2019年至今 ©︎ Aichi Triennale Organizing Committee

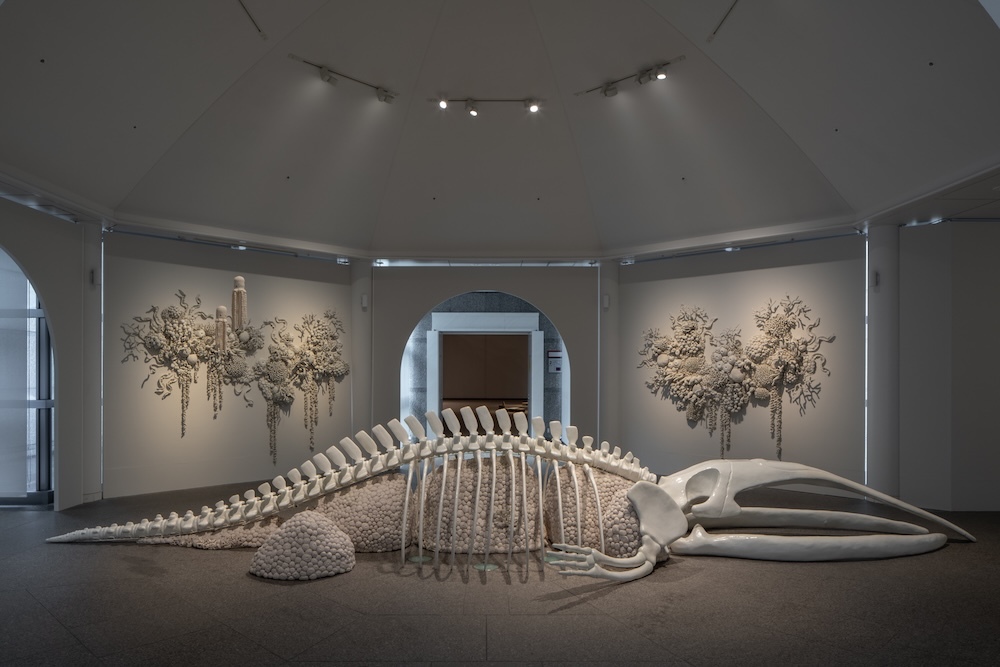

进入爱知艺术文化中心十楼展厅,迎面便是印尼艺术家穆利亚纳(Mulyana)的作品《海流与开花之间》,这些作品采用编织和钩编编织的材料将整个展厅入口全都包裹起来,表面上看是色彩鲜艳、充满活力的珊瑚与海洋生物作品,但旁边陈列着白化的珊瑚和鲸鱼骨骼,则昭示着作者对海洋污染问题的深刻关切。而在这个特定场域之中,无疑又多了一层新的隐喻,编织的手段与全方位的覆盖仿佛在暗示人类对自然世界无所不用其极地全面控制。从这里进入整个展区,就像进入了一段人类与自然世界从共存、互助到角力、制衡与操控的历史之中。

“爱知三年展2025”展览现场,穆利亚纳,《海流与开花之间》,2019年至今 ©︎ Aichi Triennale Organizing Committee

自然与文明:史前世界与因战争失落的记忆

于是,我们就看到了由殖民主义“编织”而成的一个史前自然。 展厅中,杉本博司在美国自然历史博物馆中拍摄的作品《透视画馆》与太田三郎、宫本三郎、水谷清在 1948 年为名古屋市东山动物园描绘的三幅《东山动物园猛兽画廊壁画》穿插在一起,让人看到自19世纪殖民主义盛行以来人类社会是如何想象史前世界,是如何用现代技术模拟出一个虚假的自然,而将那个真实的自然远远地隔绝在那个无法越过的深渊的彼岸。

“爱知三年展2025”展览现场,杉本博司和宫本三郎的作品。 ©︎ Aichi Triennale Organizing Committee Photo: ToLoLo studio

“爱知三年展2025”展览现场,达拉·纳西尔,《诺亚之墓》,2025 ©︎ Aichi Triennale Organizing Committee Photo: ToLoLo studio

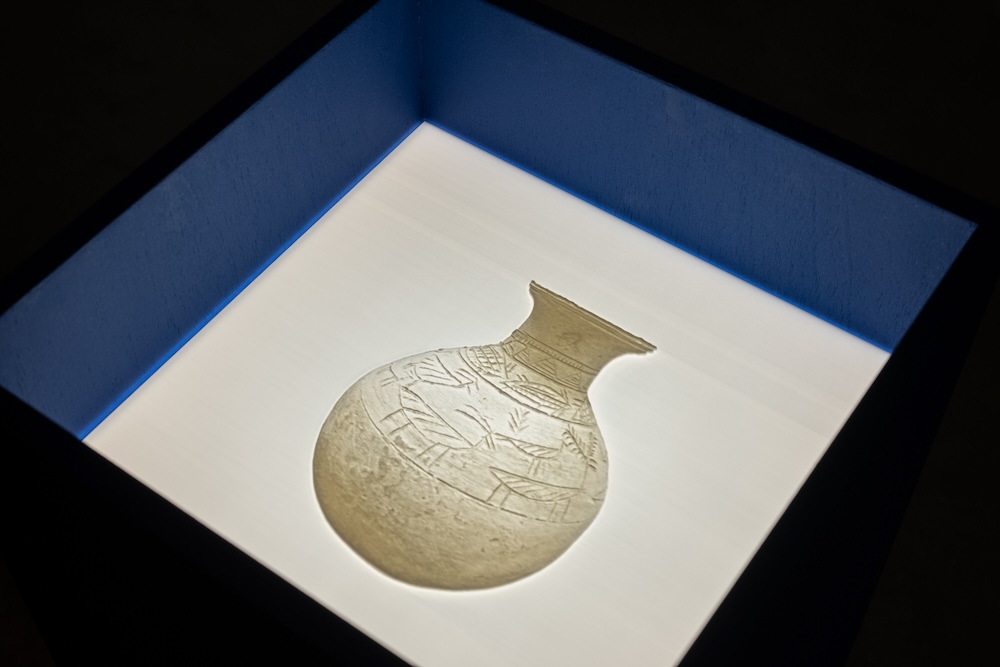

随后,我们可以在黎巴嫩艺术家达拉·纳赛尔 (Dala Nasser) 的大型装置作品《诺亚之墓》中看到她如何在现代地缘政治和文化背景下重新演绎诺亚方舟的故事。叙利亚艺术家哈拉伊尔·萨尔克西安(Hrair Sarkissian)的《落选的花园》则将人们带到了叙利亚北部拉卡的博物馆悲惨历史之中。从2013年到2017年期间,博物馆遭“*国”摧毁掠夺而遗失了大部分藏品。为了将这段失落的历史可视化地展示出来,萨尔克西安用石雕透光板展示了48件失踪的遗物。这些3D打印的遗物如幽玄的黑白照片一样,仿佛是在墓石的台座中接受光照一般,让人从中体会到战争的残酷与邪恶,也感受到当地人对复兴的渴望。

“爱知三年展2025”展览现场,哈拉伊尔·萨尔克西安,《落选的花园》,2025 ©︎ Aichi Triennale Organizing Committee Photo: ToLoLo studio

在八楼的展厅中,大量的视频装置作品牵引着人们在不同时间维度的“现实场域”中不断穿越、交错。从2017年开始观察,重点关注“次生林”的新加坡艺术家赵仁辉在作品《猫头鹰与旅行者以及水泥下水道》中,通过自然界安静运作的对比图像和人类干预的痕迹,描绘了森林树木、动物、殖民遗迹、飞进来喝混凝土排水沟水的鸟类以及两个在森林中徘徊的旅行者的超现实叙事。

“爱知三年展2025”展览现场,赵仁辉, 《猫头鹰与旅行者以及水泥下水道》,2024,作者拍摄

同一个展厅内的另一件雕塑影像装置《看见森林》,融合了他在探索森林时实际发现的日本士兵的旧瓶子和遗迹,暗示着人类的存在与自然历史相互交织的混杂状态。

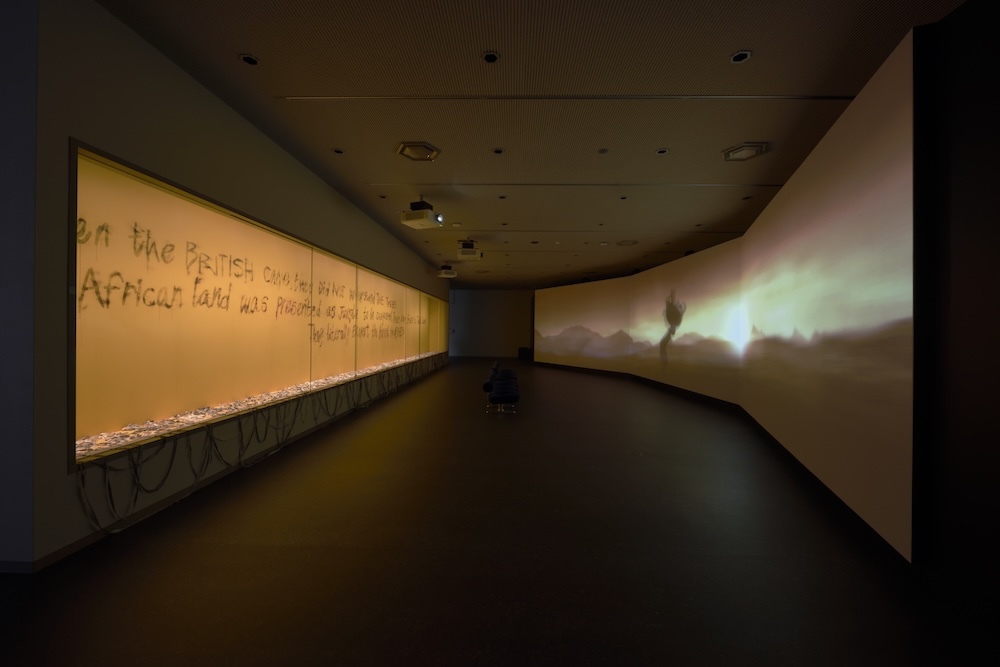

而设置在这个展区结尾部分的三屏影像装置《眩晕之海》却让所有人都陷入深深的不安与愧疚之中。在这个作品中,英国艺术家约翰·阿科姆夫拉探索思想家和文学家拉尔夫·沃尔多·爱默生 (Ralph Waldo Emerson) 所说的“浩瀚壮美的海洋”。他将全球人口迁徙、难民危机、大西洋奴隶贸易以及生态意识的历史交织,编织出以海洋为主角的多个故事。展示了纽芬兰海岸捕鲸的暴力场景、北极浮冰上的北极熊狩猎、前往欧洲的海难移民和漂浮的尸体、奴隶船的影像、作为核试验场和深海石油开采场的海洋等图像。这里的海洋是墓地,除了美丽的记忆之外,还有工业剥削、气候变化、移民和奴隶的大量死亡等暴力场景。

四十分钟的视频作品,将每一位进入这个空间的人都被直接拉进那充满暴力、贪婪、疯狂的人类征服自然的历史中,我们不仅看到了人类的狂妄、傲慢与邪恶,也看到了自然在人类魔爪下苦苦挣扎。即便在离开这个空间之后的很长时间里,那种沉痛的不安与罪恶感也一直在人心中激荡。

陶瓷美术馆展区:文明裂缝中的微弱力量

如果说爱知艺术文化中心中的30位/组艺术家作品让人从不同层面、不同视角、不同立场目睹了“人类引发的对地球的战争、我们自身内心的战争、与他人的战争、围绕等级制度·服从·压迫·饥荒·饥饿·剥削而展开的象征性战争、围绕资源与能源的战争”的话,那么在陶瓷美术馆的展览则为我们提供了一个介于“灰烬与玫瑰之间”的世界。在这里我们能够看到14位/组艺术家通过自己的艺术创作试图触及作为未知领域的环境,发掘新的叙事,寻觅另类视角。

“爱知三年展2025”展览现场,加藤泉作品 ©︎ Aichi Triennale Organizing Committee Photo: Ito Tetsuo

“爱知三年展2025”展览现场,玛丽莲·博罗·博尔,《水凝为混凝土——摘自“山被夺走,水泥被带来”系列》,2023/2025 ©︎ Aichi Triennale Organizing Committee Photo: Ito Tetsuo

这里的十几位艺术家通过自己的作品都在默默地讲述着一个个与我们日常习得的那些以为理所当然的观念截然不同的故事:没有征服天下的野心也没有精神崩塌的颓废,没有肆无忌惮的暴力也没有暗无天日的悲鸣,有的则是向自然学习、融入自然、成为自然的美好与希望,是那种超越二元对立的、文明裂缝之间的和谐。

“爱知三年展2025”展览现场,旺格奇·穆图,《承载终结》,2015(右);《承载终结》为2025爱知三年展创作的特定场域创作,2025(左) Aichi Triennale Organizing Committee Photo: Ito Tetsuo

在展览中,我们非常明确地看到,人类总是希望能够压制自然世界中那种流动不居、不断变化的生命力,而制造出一个虚假的、确定不变的、能够简单控制的规制化世界,这导致了各种观念的战争、信仰的战争、文化的战争以及资源的战争。这种错误在当代政治经济环境中正在被不断强化,将人类社会一步步推向崩溃的边缘。

不论是作为个体的艺术家,还是作为大型社会项目的艺术三年展,其存在的意义可能就在于通过共享自己的感受与思考、共享自己的处境与困惑来让更多的人在认识到人类文明中蕴含的破坏、罪恶与毁灭的同时也能身临其境、感同身受地体会到人类文明裂缝之中的那种真正源于自然、源于人类天性的永恒、力量与意志。

展览将持续至11月30日。