“本来我们下周三约好一块儿吃午饭,我估计也黄了。”接通拉斯洛·卡撒兹纳霍凯最主要中文译者余泽民 *** 时,他刚打开手机,已经收到了上百条留言。

余泽民在1991年移居匈牙利,从事文学翻译与创作,在拉斯洛之外,还译介有凯尔泰斯·伊姆莱、艾斯特哈兹·彼得、马洛伊·山多尔等匈牙利作家作品20余部,2017年获匈牙利 *** 颁发“匈牙利文化贡献奖”,其参与的《撒旦探戈》中文版翻译工作,被誉为“翻译史上的奇迹”。

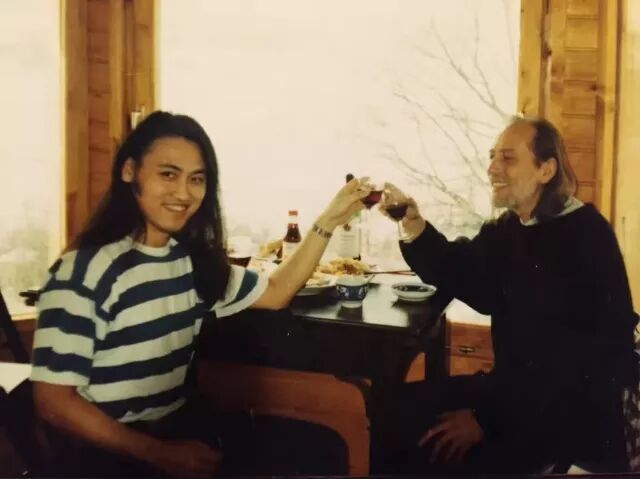

余泽民和拉斯洛

面对澎湃新闻记者,余泽民坦言,自己一直在期待拉斯洛获奖,也觉得他是希望更大的,“花这么多精力翻译他,当然希望他获奖。而且他的书现在是我翻译的作者里头,可能是翻译最多的,因为已经出了3本了,马上译林又出一本,然后我这儿还有俩合同,等于现在就有6本。”

对于拉斯洛的获奖,余泽民表示不意外,“我想好多读者,还有出版社,都等着他呢。对于他的评价,这么多年,尤其国外文学节,就是始终如一。”

“翻译拉斯洛,就是累。我现在将要出版的这本,叫《温克海姆男爵返乡》(译林出版社即将出版),更累。比《撒旦探戈》还要厚,而且结构更复杂。”

尽管累,但余泽民却不由自主地被拉斯洛的作品吸引,首先被作品的主题和结构,然后是语言。

“他的主题,就是能获诺奖的作家。”

“他就是始终如一都咬住这么一个主题,就是写人类的命运的轮回。他就是一直在质疑人类社会是否真的在进步,是不是总是在一个陷阱里边。像‘魔鬼探戈’似的,往前走两步,再倒退两步,其实始终没有进步。这种质疑,实际上也是对人类的发展,提出一个警示。”

“从20岁开始写之一本书,他就咬住这个点,一直在写这个。现在我觉得已经有很多人对他有点厌倦了,就是觉得怎么都是重复自己的一个论调啊。”但在余泽民眼里,这其实恰恰说出拉斯洛的伟大和杰出之处,“我觉得从这点讲最佩服他的,他不是那种投机作家,投大家所好。”

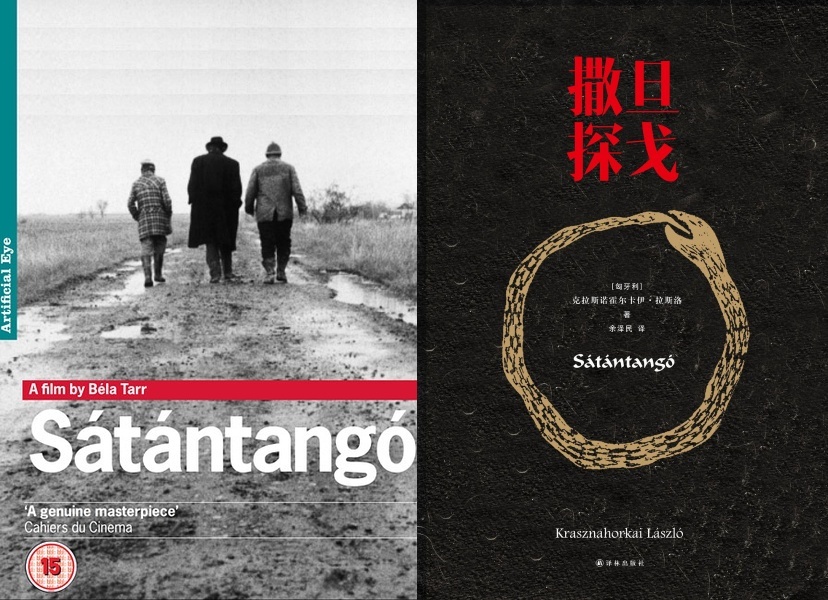

《撒旦探戈》电影海报和书封

对于拉斯洛的获奖,余泽民认为,这在某种程度上可以视为是一个文学传统的回归。他坦言,相比去年的韩江得奖,他更乐于看到拉斯洛这种更为传统的文学获奖。

“我觉得他的文学更传统,能承载最沉重的东西。”

而拉斯洛接续的是东欧文学的传统:始终对世界有怀疑,始终有沉重悲观的这个基调,但又始终怀抱希望,希望给人以警醒。他虽然写得再沉重,他的目的还是惊醒。“我觉得这些都是东欧的特质,而且没有那种文学狂欢,他自己就是一直这么耕耘。”

“我觉得文学还得更宽广。所以拉斯洛获奖肯定是没争议的,没有人会质疑。”

中国读者对于拉斯洛的认知,可能很多都与电影《撒旦探戈》有关。余泽民认为,电影对拉斯洛很重要,“因为说是贝拉·塔尔的电影,但实际上拉斯洛是参与者,他占了2/3,书是他写的,剧本是他亲自改编的,贝拉·塔尔只是他作品的电影语言的实现。所以我觉得对他来说肯定是很重要,他很看重,否则他也不会这么去做。”

“而且像贝拉·塔尔的其他电影,像《都灵之马》,还有《伦敦来的人》,也都是他写的剧本,虽然不是根据他书写的,是他自己直接写的剧本,那这个就是他对电影的看法,不言而喻,等于他也愿意用电影的变奏,来表达他的一些主题。我觉得这也是他跟很多作家不一样的地方。”

拉斯洛对中国很有兴趣也很有好感。这种兴趣和好感,在余泽民看来,源自于上世纪90年代初的一次访问中国,此后就对中国文学产生了好感。

“我觉得也应该感谢文学翻译,就是感激那一代的匈牙利翻译家,他们翻译了李白,成为拉斯洛认识中国、认识中国文学的开始。”