我们需要家人和朋友理解:有一亿美国人患有精神疾病,他们不是迷失的灵魂、无望的失败者。我们完全有可能好转,过上幸福的生活,并建立有意义的关系。

——国会议员帕特里克·J. 肯尼迪谈被诊断患有躁郁症

为什么人身体的其他器官生病了会得到同情,唯独大脑不会呢?

——鲁比·瓦克斯[1]

藏在阁楼里

我很幸运,我亲历了我所从事的医学专业历史上最急剧、最积极的巨变,我见证了它从精神分析派的异教逐步转变为基于大脑的医学科学的过程。

40年前,我的表妹凯瑟琳因患精神疾病需要接受治疗,我避开了当时最负盛名、最成熟的精神病院,担心它们可能只会让情况变得更糟。放在今天,我会毫不犹豫地把她送进任意一家大型医疗机构的精神科。作为一名既有临床护理一线经验又有精神病学前沿研究经历的医生,我目睹了势如破竹的进步改变了精神病学……但不幸的是,不是人人都能从中受益。

我担任哥伦比亚大学精神病学系主任不久后,有人请我给66岁的金太太会诊。她因严重的皮肤感染入院,看起来长期未接受治疗。这令人费解,因为金太太受过良好的教育,家境富裕。她毕业于医学院,她先生是一位著名的亚洲实业家,按理说她可以获得更好的医疗服务。

我与金太太交谈后,很快明白了为什么医院请一名精神科医生去看皮肤感染的病人。我试着问她感觉如何,她却开始胡乱大喊,还做出奇怪、愤怒的姿势。我不说话,默默地观察她,发现她在和自己说话——或者更准确地说,她在和不存在的人对话。我无法与她沟通,于是我要求和金太太的家人聊一聊。第二天,她的丈夫和一双成年儿女不情不愿地来到了我的办公室。我反复劝说之后,他们透露,大约40年前,金太太从医学院毕业不久后就出现了精神分裂症的症状。

她的病让家人蒙羞。尽管家境富裕,资源丰富,但金太太的父母和丈夫从未替她寻求任何治疗。相反,他们决定竭尽所能防止外人发现她患有精神分裂症。他们在宽敞的家中隔了一间厢房出来,有客人登门时就把她关起来。她很少离家,从不长时间外出——直到后来患上了皮疹。家人试遍了各种非处方药,希望能解决这一问题,但皮疹蔓延并引发感染后,他们害怕了,给家庭医生打了 *** 。当看到金太太的身上布满脓肿时,家庭医生恳求她的家人送她去医院,诊断结果是严重葡萄球菌感染。

我目瞪口呆,复述了一遍刚才听到的事实——过去30多年里,他们沆瀣一气,让金太太远离外界,避免家丑外扬。他们毫不羞愧地一致点了点头。我难以置信——这简直是夏洛蒂·勃朗特小说里的情节[2],不该发生在21世纪的纽约。我直截了当地指出,他们拒绝给她治疗的决定残忍且不道德——虽说,不幸的是,这种行为并不违法,我敦促他们让我们将她转到医院的精神科接受治疗。他们满腹狐疑地讨论了一番,随后拒绝了。

电影《简·爱》(1970)剧照,阁楼里的疯女人

他们告诉我,即使金太太能够被治愈,由此产生的后果对他们的生活和社区地位也太具破坏性。他们得向朋友和熟人解释,时隔多年,金太太为何突然在公共场合再度露面——而至于金太太在这种情况下会有什么样的言行,谁知道呢?金家认为精神疾病的污名太过可怕,宁愿任由这位曾经聪明伶俐、身体健康的女性继续精神失常,没有正常生活的能力,大脑不可逆地恶化,也不愿面对承认她患有精神疾病的社会后果。

几代人前,精神疾病治疗中更大的障碍是缺乏有效的治疗 *** ,诊断标准不可靠,精神疾病理论僵化。如今,更大的障碍不是科学知识的鸿沟或医学能力的不足,而是精神疾病的社会污名。不幸的是,历史上精神病学历经了种种失败,被视为不受欢迎的医学继子,如今这个污名已站不住脚,但还是留存了下来。

我们今天生活的时代对不同的种族、宗教和性取向展现了前所未有的宽容,但作为一种每四人中就有一人面临的非自愿的医学状况,精神疾病仍然被视为耻辱的标志——仿佛“疯子”“神经病”“脑子有毛病”的猩红大字。想象一下,如果你受邀参加朋友的婚礼,却突然抱恙。你更愿意说你是因为肾结石……还是因为躁狂发作,所以去不了?你是宁愿道歉,然后以腰部扭伤为借口……还是说你恐慌发作了?你是更愿意说自己得了偏头痛……还是说自己因酒醉而难受?

我几乎天天都会遇到这种羞耻和敏感的例证。来我们精神科看诊的许多患者宁愿自掏腰包,也不愿走医疗保险,因为他们担心被别人知道。还有一些患者不去哥伦比亚大学医学中心精神科门诊看病,也不愿去纽约州精神病学研究所找我看诊,而宁愿去没有任何医学专业标识的私人诊所。很多患者经常从南美、中东或亚洲飞到纽约找我们看病,为的就是确保本国没有人会发现他们在看精神科医生。

几年前,我在曼哈顿市中心的一场午宴上发表了一次关于精神疾病的演讲,为精神病学研究筹集资金。随后,我四处走动了一下,同参加活动的人寒暄。这些聪明、成功、外向的人都是萨拉·福斯特请来的,她是一位社交名流,她儿子患有精神分裂症,在高三那年自杀。他们品着清炖三文鱼,啜着夏布利干白,公开赞扬萨拉为提高公众对精神疾病的认识所付出的无私努力——尽管他们之中没有人承认自己有跟精神疾病打交道的直接经验。事实上,他们对精神疾病的看法就像看待苏丹的*或印尼的海啸一样:这个问题非常值得公众关注,但与赞助人自己的生活相去甚远。

几天后,我在办公室接到一位参加者的 *** ,她是一家出版公司的编辑,问我能否帮帮她。她好像对工作提不起兴趣,难以入眠,经常变得非常情绪化,甚至还会哭泣,她问我她是不是在经历中年危机。我同意见她,最后我诊断出她患有抑郁症。但在约定与我见面之前,她坚持要我完全保密——并补充道:“请你别跟萨拉说这件事!”

次日,我接到另一位参加者的 *** 。这位女士在一家私募股权公司工作,她20多岁的儿子从研究生院辍学,出来创业,她很担心。尽管她赞赏儿子的创业精神,但这款旨在消除世界贫困的新软件是他在一段行为古怪、失眠的时期构思出来的。经过评估,我的初步怀疑得到了证实:她儿子正处于躁狂发作的初期阶段。

在接下来的几周里,我接到了更多萨拉邀请的参加者的 *** ,他们为有成瘾问题的配偶、有焦虑症的兄弟姐妹、患有痴呆症的父母、有注意力问题的小孩和仍然住在家里的成年子女向我寻求帮助。随着时间的推移,参加萨拉午宴的客人中有半数联系了我,其中还包括作为活动举办地的餐厅的老板。

这些人都受过教育,见多识广,能够负担得起钱能买到的更好的健康护理服务。要是呼吸困难或长时间发热,他们可能会向私人医生寻求帮助,或者至少会找更好的转诊医生。然而,精神疾病的污名让他们一直竭力避免寻求医疗帮助,直到后来在社交场合碰巧遇到一位精神科医生。令人吃惊的是,他们都是应朋友之邀来参加那场筹款活动的,这位朋友致力于提高公众对精神疾病的认识——但他们之中谁都不希望萨拉知道自己的问题。

现在,终结污名的时机终于到来了——而且,我们现在有充分的理由相信我们可以做到。

从《惊魂记》到《乌云背后的幸福线》

现在的精神病学领域已经获得了可以有效管理精神疾病的科学知识和临床能力,也在吸引一些更优秀、最聪明的人才进入该专业。于是,改变流行文化和社会对精神病学和精神疾病的态度已经成为最后,或许也是更具挑战性的任务。

好莱坞关于杀人狂的刻板形象最早是由阿尔弗雷德·希区柯克执导的电影《惊魂记》(1960)烙印在公众脑海中的。主人公诺曼·贝茨是一名精神错乱的汽车旅馆老板,穿着母亲的衣服,残忍地杀害旅客。不用说,这种虚构的狂野形象极大地夸大了临床现实。但是,继《惊魂记》获得商业成功之后,大银幕上涌现出了一大批精神失常的凶手,从《月光光心慌慌》中的迈克尔·迈尔斯到《猛鬼街》中的弗莱迪·克鲁格,再到《电锯惊魂》中的“竖锯”。

电影《惊魂记》剧照

长期以来,电影业将精神科医生等精神健康工作者刻画成古怪、无知或残酷的形象,这种传统始于描绘恐怖疯人院的《惊吓疗法》(1946)和《蛇穴》(1948)等电影,一路延续到《飞越疯人院》、《沉默的羔羊》(刻画了一名善于操控、傲慢的精神病院院长)、《移魂女郎》(刻画了一家精神病院的未成年女性病房,其工作人员对患者的真正问题视而不见)、《鬼影人》(刻画了一家可怕的精神病院,院长凶残、有虐待狂倾向)、《禁闭岛》(刻画了一家恐怖的精神病院,工作人员善于操控、傲慢且暴力)、《副作用》(刻画了善于摆布他人的精神科医生和贪婪的精神药物企业),甚至《终结者2》(精神病院工作人员被刻画成冷漠而愚蠢,而非有同情心、有能力的形象)。

但近年来,好莱坞开始展示精神疾病的另一面。朗·霍华德执导的《美丽心灵》讲述了经济学家约翰·纳什的动人故事,他患有严重的精神分裂症,却最终赢得了诺贝尔奖。另一个例子是热门剧集《国土安全》,该剧的主角是一位优秀的中情局分析员(克莱尔·丹尼斯饰),她患有躁郁症,她姐姐是一位聪明、体贴的精神科医生,对她关爱有加。除了引人入胜的情节和出色的表演,这部剧集还有一个值得称道之处:它真实而准确地刻画了主角的精神障碍所产生的影响,以及治疗带来的效果,同时表明,精神疾病不一定会阻碍一个人取得极高的专业成就。

《乌云背后的幸福线》曾提名奥斯卡更佳影片,以真实的笔触刻画了两个打动人心的精神障碍患者的角色。他们过着有意义的生活,不被疾病定义,疾病不过是他们生活中的一部分。詹妮弗·劳伦斯凭借该片获得奥斯卡更佳女主角,她在领奖台上表示:“如果你有哮喘,你会服用哮喘药。如果你有糖尿病,你会服用糖尿病药。但一旦你不得不因为大脑开始服药,你立刻就会被贴上污名化的标签。”

劳伦斯的搭档布拉德利·库珀在片中饰演了一名经历过严重躁郁症后重新找回平衡的年轻人,并在出演该片后成了一名精神疾病患者权益的倡导者。2013年,在白宫举行的精神健康大会上,我问库珀是什么激励他开始为精神疾病发声,我永远不会忘记他的回答。“参与这部电影让我意识到,我读中学时认识的一位患有精神疾病的老朋友一直在经历些什么,我很羞愧没有支持他、理解他,我那时无知且冷漠。这部电影让我开始思考,还有多少人和我一样对此一无所知,而我可以帮助提高公众对精神疾病的认识,就像电影提高了我的认识一样。”

电影《乌云背后的幸福线》中的布拉德利·库珀

女演员格伦·克洛斯的转变反映了好莱坞对精神疾病的态度的转变。25年前,她在《致命诱惑》中贡献了引人入胜的表演,饰演了一名杀害宠物、有杀人倾向的边缘型人格障碍患者。如今,克洛斯已成为娱乐圈中的头号精神疾病代言人。她创立了非营利组织“改变心灵”,其使命是“终结围绕精神疾病的污名和歧视”。克洛斯走遍全国,向人们介绍精神疾病的研究和治疗。她的动力来自家人:她的妹妹杰西患有躁郁症,侄子卡伦患有分裂情感性障碍。

现在,许多名人愿意公开谈论关于精神疾病的个人经历。超级畅销书作家丹妮尔·斯蒂尔成立了一个基金会来纪念她的儿子尼克·特雷纳,他在与躁郁症斗争后自杀了。脱口秀主持人迪克·卡维特和《60分钟》节目主持人迈克·华莱士勇敢地讲述了他们与抑郁症的斗争。凯瑟琳·泽塔-琼斯透露她因躁郁症住院治疗。总统候选人迈克尔·杜卡基斯的妻子基蒂·杜卡基斯写了一本书,讲述了ECT在控制抑郁症方面救命的作用。

由于简·波利自己的经历和她为精神疾病的公开发声,我有幸认识了她。简·波利是《今日秀》前主持人,在她的《空中文字》《生命在召唤》两本书中写到了躁郁症在她的生活中所扮演的角色。她回忆说,她在印第安纳州的一个小镇长大,那里没人了解精神疾病,更不用说谈论它了。因此,她对自己频繁的情绪变化从未多加思索,直到51岁时,在服用了一个疗程的类固醇药物强的松后,药物触发了严重的躁狂发作,她被送进了精神病院。这次意外的住院经历终于让简开始正视家族中被压抑的情绪障碍病史——她也意识到,自己多年来一直有躁郁症症状,只是自己不知情。简本来可以继续保密,但她勇敢地决定公开谈论病情。

其他名人只有在身患精神疾病之后,才激发了公众对精神疾病污名化的讨论。罗宾·威廉斯是他那一代最才华横溢的喜剧演员之一,以充满 *** 、活力的幽默风格而闻名。罗宾在63岁那年试图割手腕,然后他在卧室用皮带上吊自杀了。粉丝们震惊地发现,一个为世界带来了如此多欢乐和热情的人,竟然一生中大部分时间都在与严重的抑郁症做斗争。尽管他的自杀悲剧是无法估量的损失,但至少让人欣慰的是,大多数媒体报道都邀请了精神健康专业人士深入分析这种显而易见的悖论:一个看似如此受人喜爱的人,竟同时觉得没什么值得他活下去。

另外一个迹象也表明对精神疾病的文化态度正日渐变化:美国最著名的政治家族的后人已经成为精神疾病的热情发言人。帕特里克·约瑟夫·肯尼迪是马萨诸塞州参议员爱德华·肯尼迪的幼子,约翰·F.肯尼迪总统的侄子。1988年,年仅21岁的帕特里克当选罗得岛州众议院议员,他于1994年当选国会议员,是肯尼迪家族中最年轻的政治家。

2006年,我在朋友家的募捐活动上初次见到帕特里克。尽管当时他仍然在国会任职,但是有关酗酒和情绪不稳定的事迹已经让他出色的立法工作暗淡无光。刚过去的5月,他驾车撞上了国会山的路障。不久后,他前往梅奥诊所戒酒和康复。当我见到他时,尽管他展现出健谈、亲民的政治形象,但他似乎有点颤抖、语无伦次——我猜想这些状况是躁郁症的症状。

五年后,我在哥伦比亚特区的一次精神健康护理会议上再次遇到了帕特里克,他看起来大不相同,令我印象深刻。他沉着,专注,敏捷。我问起他的显著变化,他解释说他接受了针对躁郁症和物质滥用的有效治疗,现在过上了健康的生活,感觉很棒。一年后,我在纽约参加了他的订婚宴。祝酒和贺喜的环节过后,帕特里克把我拉到一边,说他已经决定将倡导关注精神疾病和成瘾问题作为下一阶段的事业。

帕特里克的决定激励了我,次日我下定决心竞选APA主席。如果有幸当选,我觉得帕特里克会是一位完美的合作伙伴,他可以和我一道致力于消除精神疾病的污名,向公众普及精神病学。从那时起,我们一起参与了许多与精神病学相关的立法倡议,包括《精神健康平等和成瘾公平法案的最终规则》《患者保护和可负担医疗法案》《精神健康危机家庭帮助法案》。我们还共同努力,向公众传播精神疾病、成瘾和精神卫生的真实情况。帕特里克已经成为最有影响力、口才一流、卓有成就的美国精神卫生宣传大使,也是首位公开、积极面对自身的严重精神疾病的政治家。

除了布莱德利·库珀、格伦·克洛斯和简·波利,艾伦·艾尔达、高蒂·霍恩和阿里安娜·赫芬顿等名人和帕特里克·肯尼迪一样,利用个人的知名度和影响力来提高公众对精神疾病的认识。这是一个良好的开端,但事实上,只有当公众完全相信医学了解精神疾病并能提供有效治疗时,我们才能克服精神疾病的污名。幸运的是,精神病学更了不起的进步即将到来。

注释

1.鲁比·瓦克斯(Ruby Wax),英美喜剧演员、作家,2015年凭借对精神健康事业的贡献获得大英帝国勋章。

2.在英国小说家夏洛蒂·勃朗特的小说《简·爱》中,罗切斯特将自己的疯妻伯莎·梅森锁在阁楼上,后伯莎火烧庄园,烧瞎了罗切斯特的双眼,自己也丧生于火海。

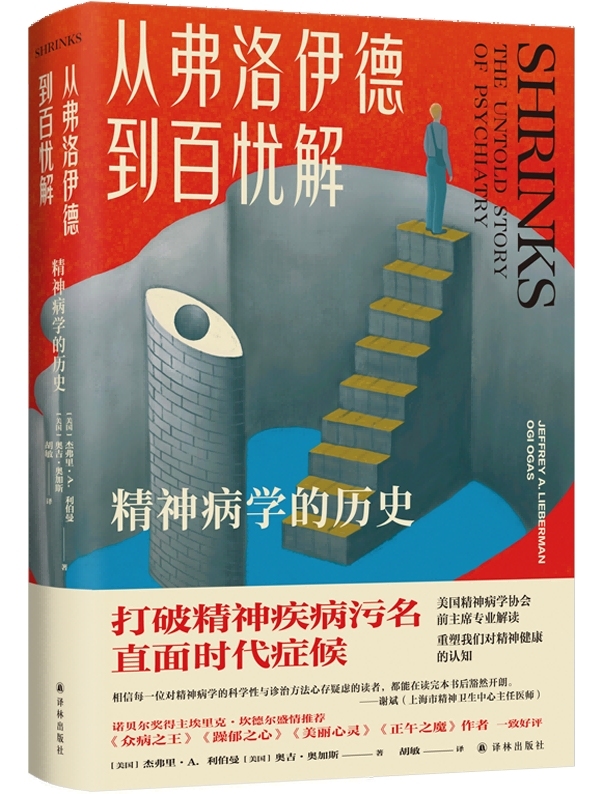

本文摘自《从弗洛伊德到百忧解:精神病学的历史》,澎湃新闻经出版方授权刊载。

《从弗洛伊德到百忧解:精神病学的历史》,【美】杰弗里·A.利伯曼、奥吉·奥加斯/著 胡敏/译,译林出版社,2025年8月版