时隔近15年,毕加索大展将再次来到上海。

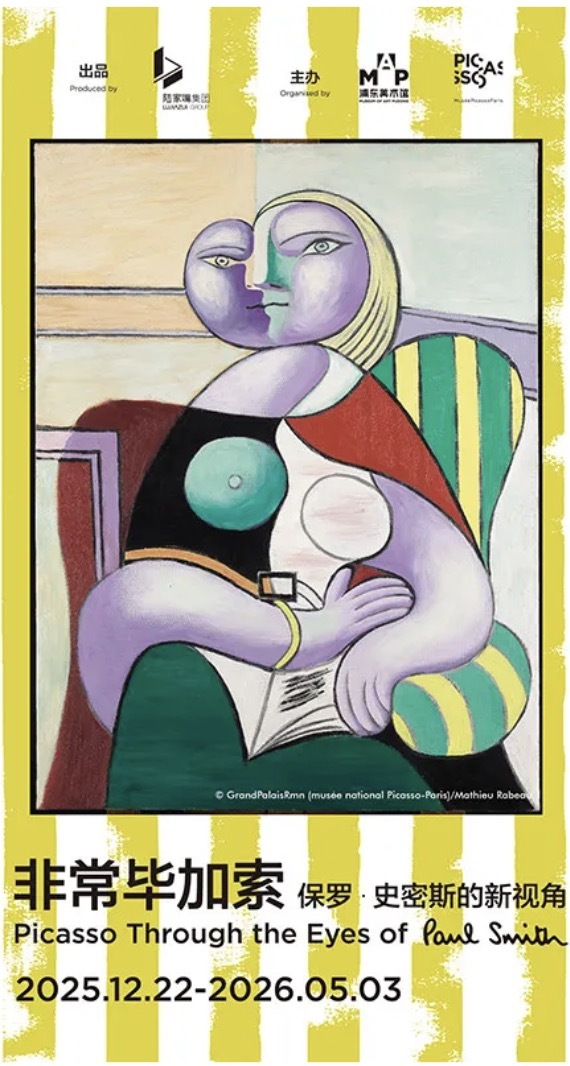

巴勃罗·毕加索(Pablo Picasso,1881-1973)是20世纪更具影响力的艺术家之一。澎湃新闻获悉,浦东美术馆12月22日起将呈现 “非常毕加索:保罗·史密斯的新视角”,这也是继2011年在上海世博园中国馆举办“毕加索中国大展”后的又一毕加索大展,两次展览展品均来自巴黎毕加索博物馆,此次展品囊括毕加索所有标志性创作阶段,包括油画、炭笔画、铅笔画、雕塑、水彩、浮雕、版画、陶瓷等数十种创作材料,全面呈现这位艺术家的多面性。

“非常毕加索:保罗·史密斯的新视角”展览现场

巴黎毕加索博物馆位于巴黎历史城区一座17世纪宅邸内,其收藏规模全球之一。馆藏超过5000件作品及20万件档案,涵盖毕加索生涯全部阶段,包括绘画、雕塑、版画、素描、速写本、系列版画、摄影及插图等。许多作品来自艺术家工作室,1973年毕加索逝世后不久即纳入法国国家收藏。博物馆以系统化方式呈现毕加索的创作历程,使观众得以追溯他从早期学习到成熟艺术实践的完整轨迹。

巴黎毕加索博物馆

据悉,此次展览囊括毕加索所有标志性创作阶段。在展览中,观众可见毕加索以玛丽-特雷莎·*为模特创作的《阅读》(1932),画面光影柔和、情绪沉静,展示了艺术家对亲密生活的诗意描摹。

毕加索 《阅读》1932,布面油画

另一件首次来到中国的作品《牛头》(1942)由自行车坐垫与车把制成,是毕加索对材料与形象极致实验的典型,体现其在二战时期的强烈情感与象征性表达。

毕加索,《牛头》 1942,自行车坐垫与车把

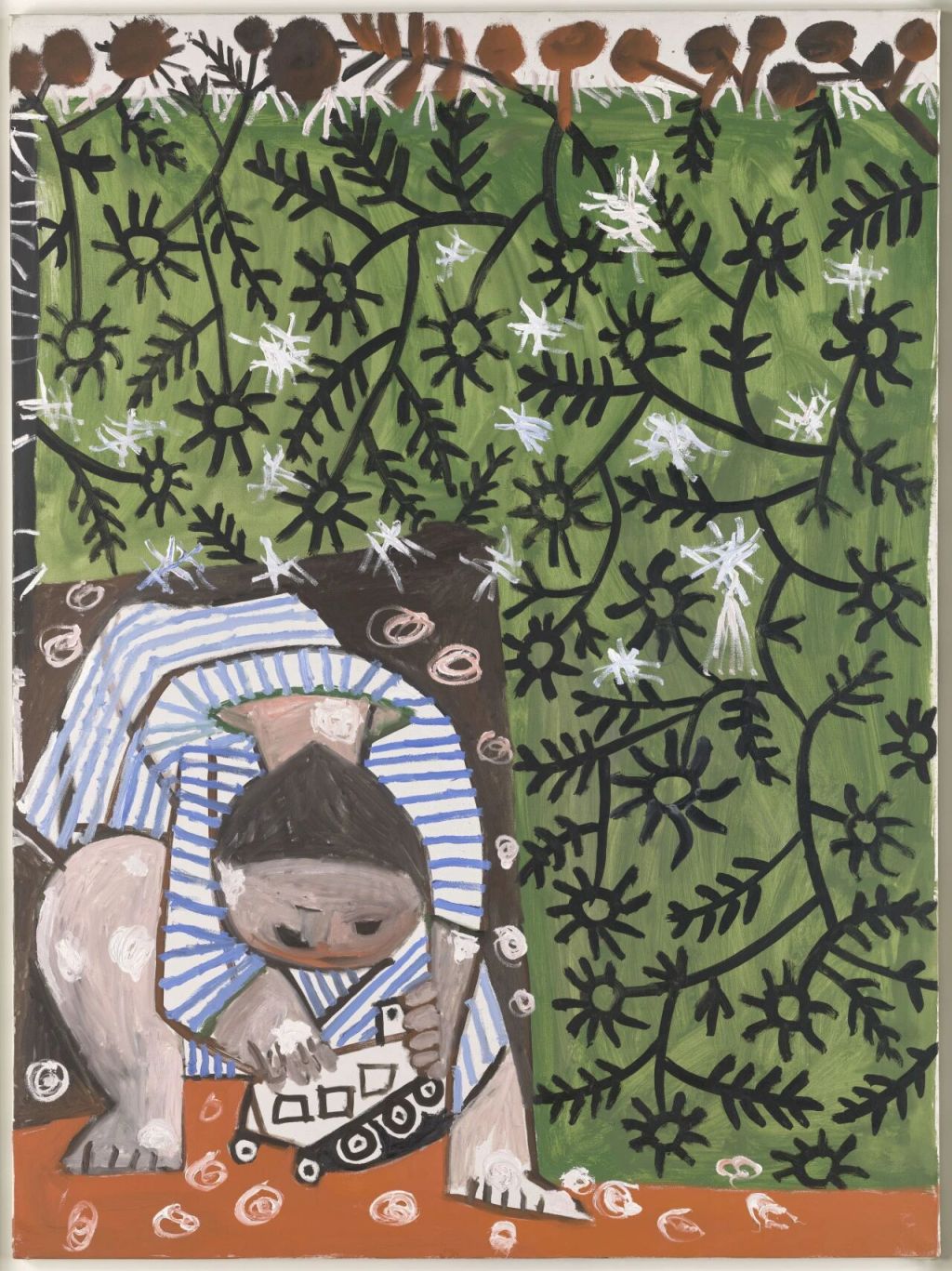

儿童主题作品如《装扮成丑角的保罗》(1924)与《与玩具卡车玩耍的幼儿》(1953),则流露出艺术家对童年记忆的温柔怀想与幽默感,反映出他在个人生活与艺术创作间的微妙平衡。

毕加索《装扮成丑角的保罗》1924,布面油画

巴勃罗·毕加索,《与玩具卡车玩耍的幼儿》1953,布面油画

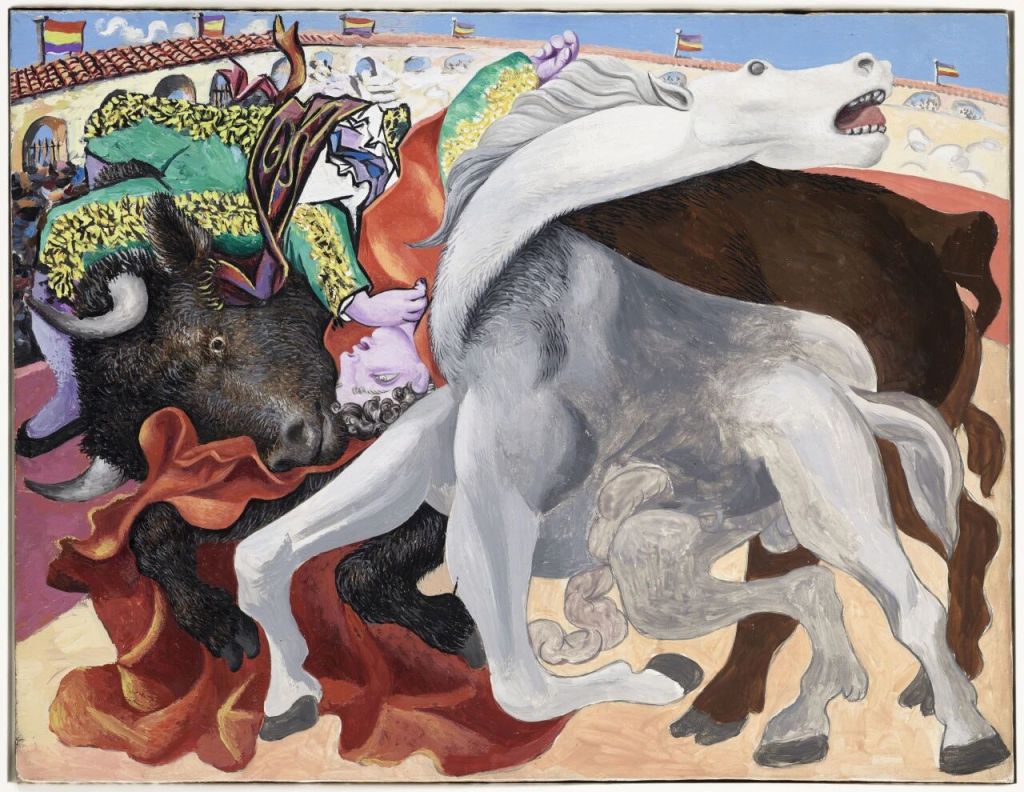

体现西班牙文化热情的《斗牛:斗牛士之死》(1933),通过色彩与线条的紧张节奏呈现生命张力;立体主义时期的《圣心大教堂》(1909-1910)则以几何化的建筑元素重新诠释巴黎城市风貌。

毕加索《斗牛:斗牛士之死》1933,板面油彩

毕加索《圣心大教堂》1909-1910,布面油画

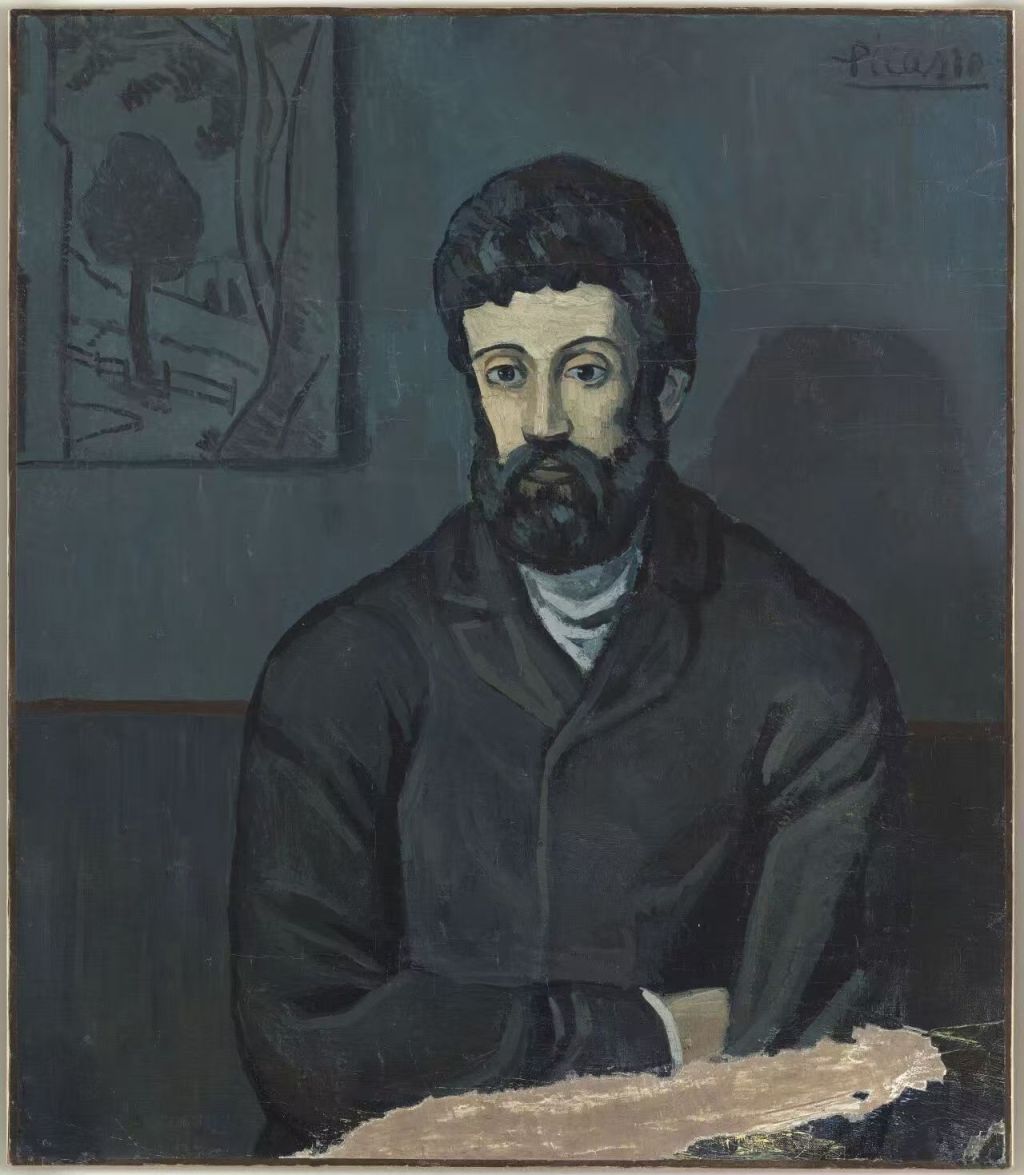

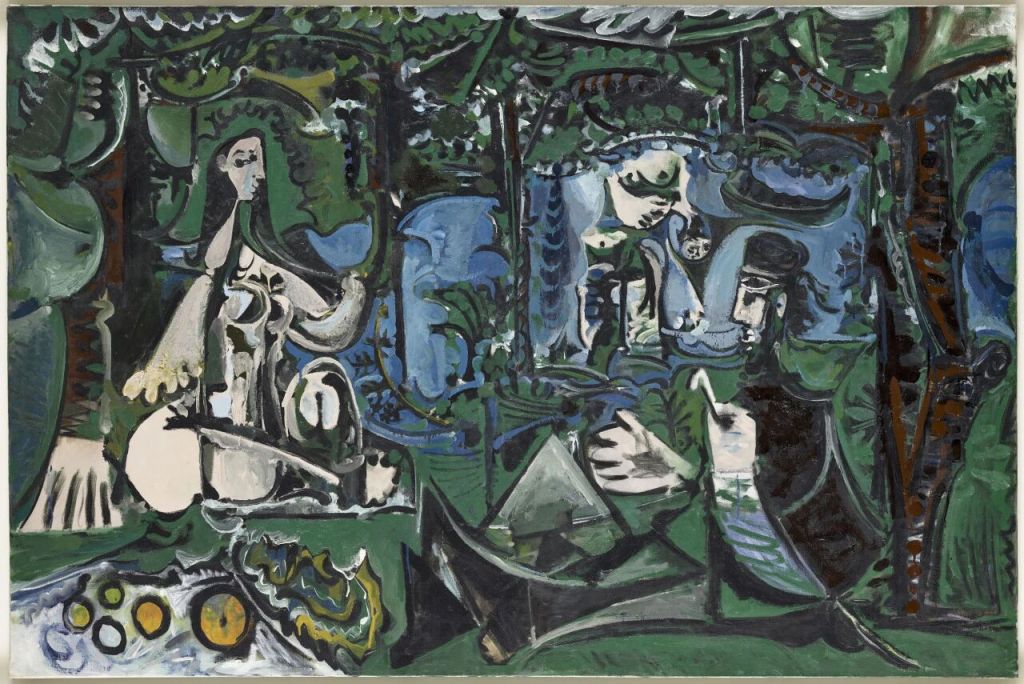

蓝色时期的《男人肖像》(1902-1903)透露出友人离世后的沉郁心绪,而《女人或水手胸像》(1907)则展示他进入粉色时期后对人体与空间的大胆探讨,甚至是《阿维尼翁的少女》的研习稿。展览还收录毕加索致敬马奈的《草地上的午餐》(1960),见证他在晚年依然持续与艺术史进行对话。

毕加索《男人肖像》1902-1903,布面油画

毕加索,《女人或水手胸像》(《阿维尼翁的少女》研习稿)1907,纸板油画

此次展览的艺术总监保罗·史密斯,作为时尚界传奇人物,将毕加索的创作精神与自身对色彩、图案与形态的理解相结合。展厅打破传统单色展墙,通过墙面设计呼应毕加索画面元素,营造出强烈的视觉冲击力,使观众在走动中既感受到艺术家的思维脉动,也获得沉浸式的观展体验。

毕加索,《草地上的午餐(致敬马奈)》1960,布面油画

其实早在2011年在上海世博园中国馆便展出了来自巴黎国立毕加索美术馆的珍藏——“毕加索中国大展”,当时展出了48幅油画、7幅版画和7座雕塑,同时参展的还有50幅关于毕加索的摄影作品。

当时七个展厅中,作品依照毕加索创作时间依次排开。每个展厅展品分为两个部分,一部分是作品的展示,一部分是展示毕加索记录生活的照片。

2011年“毕加索中国大展”展览现场

时隔近15年,巴黎毕加索博物馆的藏品再次来到上海,与卢浮宫同展浦东美术馆,来自数个世纪前的*艺术典范与现代艺术代表巨匠毕加索同台,截然不同的艺术大展带来不同的艺术体验。

(注:本文部分资料来自浦东美术馆)