【编者按】

一个有希望的民族不能没有英雄,一个有前途的国家不能没有英雄。一个社会,要形成一个争做英雄、英雄辈出的氛围,就要尊崇英雄、学习英雄。

带着对英雄的关心、关切、关注,我们回访了英雄的家庭、亲友等,记录英雄离去后的日子与故事,也记录下了很多素不相识的人对他们的怀念。

英雄没有被遗忘,人心,不凉。这些故事,终于辑成了澎湃新闻专题——《人心,不凉》。

今天要讲的是英雄周炳耀的故事。2016年9月15日,福建省宁德市古田县卓洋乡庄里村时任党支部书记周炳耀在抗击第14号强台风“莫兰蒂”过程中,为保护群众生命财产安全,不幸因公殉职,年仅45岁。在“耀仔”离开的九年时间,经各级 *** 的支持与社会各界的帮助,庄里村发生了巨变,从基础设施到民生项目都得到极大改善,村民收入也在逐年提高,一步步实现着平凡英雄周炳耀生前的夙愿。

庄里溪水依旧蜿蜒流淌,静静穿村而过。九年光阴悄然流逝,这条曾吞噬了好支书周炳耀生命的溪流,早已恢复往日的宁静温顺;溪畔的村庄,也在岁月更迭中悄然蜕变。

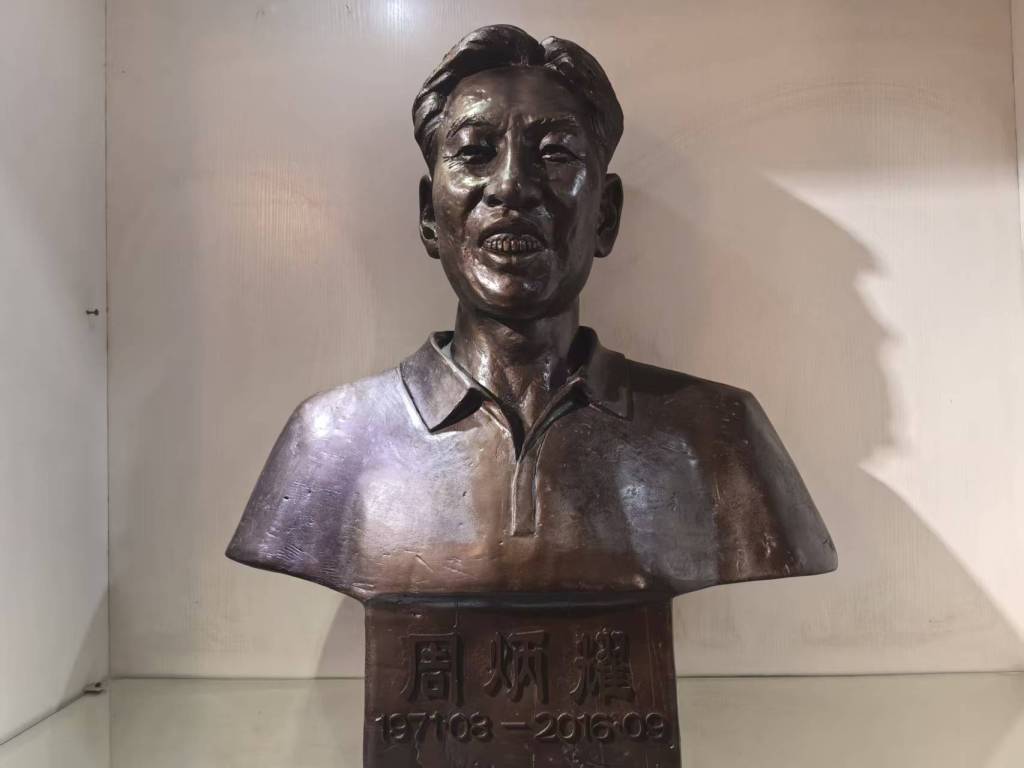

如今的庄里村焕然一新:整洁的河道旁,鹅卵石小路曲径通幽;周炳耀事迹陈列馆、主题公园、党建教育基地依次铺展,曾经偏远闭塞的小山村,已然蜕变为宜居的美丽乡村。

午后阳光洒在崭新的水泥路上,远处传来施工机械的阵阵轰鸣声。村口的周炳耀事迹陈列馆前,几位村民正坐在树荫下闲话家常,旁边的主题公园绿意葱茏,一派生机盎然。

“这些年,不少党政机关和社会团体都专程来参观学习。”福建省宁德市古田县卓洋乡庄里村党支部书记周新淑说。

这座陈列馆由周炳耀生前居住的老宅改建而成,馆内陈列着他生前使用过的各类工具——粉刷、冲击钻等,仿佛还在等待主人再次拿起它们为村民排忧解难;还有各级党组织授予他的荣誉证书、事迹材料,真实还原了一位扎根基层、无私奉献的 *** 员形象。毗邻的周炳耀主题公园,如今已成为村民们日常休闲、健身娱乐的主要场所。

九年来,宁德市乃至全省、全国的众多党政机关纷纷组织党员干部前来瞻仰学习。许多干部在聆听周炳耀的事迹后深受触动,纷纷表示要以他为榜样,坚守初心、履职尽责。

“我们要把周炳耀没来得及完成的事业继续干下去,让他的精神真正扎根在庄里村。”卓洋乡党委书记郑建文说,“希望每一个来到庄里村的人,都能知道他、记住他、学习他。”

九年间,从中央到地方,一批又一批党员干部走进这个藏于闽东高山深谷中的小村庄,追寻“耀仔”的足迹,聆听那段感人至深的故事。一辆辆大巴车往返穿梭,成为这个昔日偏僻山村最熟悉的风景。

经过各级 *** 的支持与社会各界的关注,庄里村正一步步实现着周炳耀生前的夙愿。

周炳耀事迹陈列馆。本文图均为澎湃新闻记者 韩雨亭 摄(除署名外)

“只希望一家人能平平安安地在一起”

2016年9月15日,庄里村村支书周炳耀在抗击第14号强台风“莫兰蒂”过程中,为保护群众生命财产安全,不幸因公殉职,年仅45岁。

他的离去,不仅让一个家庭失去了顶梁柱,也让乡亲们痛失一位贴心的带头人。

九年光阴流转,足以改变许多事情,但人们对周炳耀的怀念始终未减。

近日,澎湃新闻记者走进庄里村,探访这位平凡英雄的家乡,并见到了他的遗孀刘冬菊。她神情平静,言谈之间透着坚韧与感恩。

“他走得太突然了,家里的事一下子全乱了。”回忆起那个风雨交加的夜晚,刘冬菊语气低沉。当时,家中五个菇棚里三万筒花菇正待采收,眼看就要迎来一年辛劳的回报,却因运输问题陷入困境。危急时刻,鹤塘镇一位曾有过生意往来的老友主动伸出援手,帮她联系车辆、协调销路,最终渡过难关。

如此的温暖故事不胜枚举。正是当地 *** 和社会各界的关心和照顾,让家里渡过一道道难关,支撑着这个家庭一步步走出阴霾。

“每逢过年过节,总有人来看我。”刘冬菊说,去年中秋国庆双节期间,一位领导前来慰问时发现她正在发烧,儿子又不在身边,立即安排县乡工作人员陪同她前往县医院就医,全程照护。

2019年,在亲友劝说下,刘冬菊搬至古田县城居住,亲戚邻里彼此照应,生活逐渐安稳,孙女也入了学。

丈夫离开后,家中每一件旧物都可能勾起回忆。起初,刘冬菊常常独自落泪,难以释怀。但在时间与温情的抚慰之下,她逐渐学会了与悲伤共处。

周炳耀遗孀刘冬菊,已逐步学会与悲伤相处。

郑建文曾多次陪同领导走访慰问,他见证了刘冬菊的变化:“刚开始一提起周炳耀,她眼泪马上就下来了;现在虽然还是会难过,但能平静地说起过去的事,状态好了很多。”

每年各级 *** 都会定期地走访帮扶,及时发现和解决她生活中的一些实际困难。

作为母亲,刘冬菊最牵挂的还是儿女们的未来。

女儿周巧烂长年在海南打拼,和丈夫一起经营水果生意。20世纪80年代以来,大量古田人远赴海南开山种果,形成了独特的产业大军。不过水果行情波动大,受天气影响严重,台风频发往往意味着收入减少。“今年芒果价格不好。”刘冬菊说。

今年5月,女儿带着外孙回老家住了一个多月,母女的团聚让刘冬菊倍感温馨。

儿子周铭灿则在父亲离世后仓促扛起了家庭重担。他十九岁起便外出闯荡,对农活不熟悉。九年前,面对突如其来的变故毫无心理准备,短短几个月内,他仿佛一夜长大,真正体会到父亲当年的艰辛与担当。

鉴于其家庭的特殊情况,他曾被乡 *** 聘为临时工作人员,负责后勤和驾驶工作。人们鼓励他提升学历以争取编制,但他读了两年后选择放弃,转而外出闯荡。

周铭灿尝试过多种职业,在矿山打过工,后转行做装修。“他一直在努力找机会,希望多挣点钱。”刘冬菊说。

周铭灿将父亲视为榜样。他积极参与村务管理,现已当选为村委会委员,用实际行动延续父亲未竟的事业。

“我能感受到父亲作为一个平凡人的伟大之处。”他曾对澎湃新闻记者坦言。

如今,刘冬菊的生活变得简单而朴素,她说:“我没有太多奢望,只希望一家人能平平安安地在一起,儿孙健康,日子一天比一天好。”

庄里村主题公园,目前已成村民重要的休闲场所。

被改变的庄里村

庄里村变了。

九年来,庄里村持续推进乡村振兴,先后完成了周炳耀事迹陈列馆、生态停车场、村庄立面改造等15个重点项目,村容村貌焕然一新。

近年来,在各级党委、 *** 持续关注和支持下,庄里村的基础建设和民生项目得到极大改善,宁德市 *** 专门安排资金支持农家书屋和宣传文化设施建设,并协调5家省级以上文明单位与庄里村举办“结对子、种文化”活动,借此助力乡村精神文明建设。

“以前村里垃圾遍地,菇棚乱搭,河道狭窄,桥头堆满竹子,安全隐患严重。现在道路整洁,河道拓宽了,还建起了防洪坡和护栏。”庄里村原村主任刘长务称。

他回忆,过去村里没有老年活动中心,老人们闲时只能聚在一起打牌,常因琐事争执。面对这一状况,周炳耀生前就决心为村民建一个属于自己的休闲场所。然而当时村集体年收入几乎为零,项目启动资金成了更大难题。

2013年,周炳耀开始谋划建设老年活动中心。几经选址,终于找到一处合适的房屋,但价格为10万元,村里无力承担。关键时刻,他从儿子娶媳妇的彩礼中拿出3万元借给村里。

“他总是把别人的事情摆在前面,村里有了收入也是先还给其他人。”刘长务说。

在他的感召下,村“两委”成员纷纷响应,不到一个半月就凑齐了全部款项。短短三个月内,房屋完成修缮,老年活动中心正式投入使用。现在这栋楼不单是老年人活动中心,还是村里的孝老食堂,也是村委的临时办公点,继续为村民提供公共服务。

2009年周炳耀当选村党支部书记时,庄里村人均年收入仅3480元,是个典型的“靠天吃饭”的偏远山村。像许多偏远山村一样,交通闭塞成为制约发展的更大瓶颈——全村每年种植花菇、白木耳、竹荪等食用菌达60万袋,却因村道仅为3.5米宽的机耕路,大型货车无法进出,严重影响产品外销。

周炳耀铜像设于陈列馆内。

修路,成了全体村民的期盼,也是周炳耀心头最重的“心病”。可几十万元的硬化工程费用,对于当时的庄里村而言无异于天文数字。

从2014年下半年起,周炳耀带着村主任刘长务奔波于县委、县 *** 及各相关部门之间,历时半年,终于争取到部分专项资金,但仍存在约20万元的资金缺口。为了不耽误工期,村里不得已借贷完成建设,最终将道路拓宽至4.5米并实现水泥硬化。

在其任期内,周炳耀带领村“两委”完成6条主干道水泥硬化、修建3条机耕路,整修村委会办公楼,建成老年活动中心……曾经脏乱差的小山村,逐渐展现出美丽乡村的雏形。

随着基础设施改善,村民收入也节节攀升。周炳耀牺牲那年,庄里村人均年收入已达12860元,远超全乡平均水平。

周炳耀离开后的九年来,庄里村始终秉持他的梦想和心愿,持续推进民生工程建设:村口建起文化健身角,周炳耀事迹陈列馆完成修缮提升,机耕道进一步拓宽,通往镇区的道路实现亮化;2017至2018年,庄里河部分河段完成拓宽治理,两岸加筑防洪坡与护栏,极大解决了长期淤堵问题。

“下一步计划对陈列馆前的停车位改造升级,并逐步推进全河道整治。”周新淑介绍,目前庄里村在册人口128户420人,常住人口约150人,以老年人为主,主要产业为香菇种植,规模达80万筒,每筒收益约2元;另有佛手瓜种植70亩,以及少量水果种植。

“外出务工的人不多,因为村里发展食用菌产业,大家都愿意留下来就近就业。”周新淑说。当年那条需要周炳耀垫资修通的道路,如今已成为连接村庄与市场的生命线,食用菌运输畅通无阻,周炳耀生前倡导的“统一报价、抱团销售”模式也已落地见效。

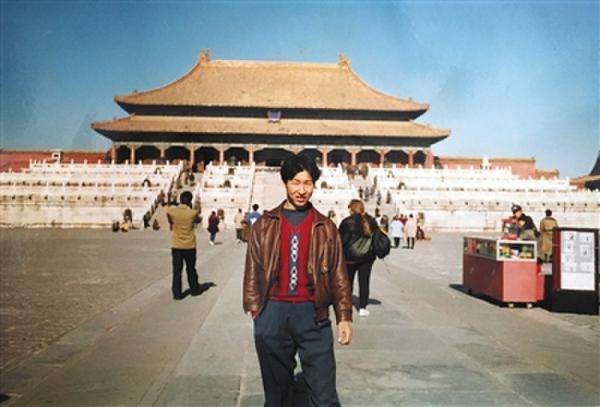

周炳耀生前在北京故宫留影。古田县委宣传部 供图

至今,村民们仍常常念起周炳耀的好。2014年夏夜,村民张巧明4个月大的女儿突发高烧,疑似肺炎。危急时刻,周炳耀连夜驾车将其送往古田县医院。“我给他钱,他坚决不要。这个人啊,就是真心实意为别人着想。”张巧明说。

直到今天,仍有村民难以接受“耀仔”离去的事实。一度,村里仿佛失去了主心骨,“感觉没人当家了”。

接任村支书后,周新淑才真正体会到这份责任有多沉重,他说当好村支书“太难了”。

他与周炳耀自幼相识,年长两岁,按辈分是叔侄关系。二十多岁时,两人曾一起开三轮车拉客谋生,只要是本村村民,一律免费搭载。后来同村“两委”共事,他对周炳耀的无私品格深为敬佩。

“他从不计较个人得失,待人真诚,谁有困难都愿意帮。群众信任他,大事小事都找他商量。”周新淑说。

尽管在周炳耀牺牲后,省、市、县各级党委、 *** 给予了庄里村大力支持,基础设施不断完善,村民生活水平稳步提高,但村“两委”和村民们并不满足于此。

“如何让庄里村再上一个台阶?怎样壮大集体经济?”这是摆在眼前的现实课题。周新淑坦言,尽管积极申报各类项目,但在落地过程中也会遭遇尴尬——“没地可用”。

“我们必须走出一条属于自己的发展之路。”他说。每当遇到困难,他总会想起周炳耀——那个总能在困境中创造机会的人。也许,这种迎难而上、敢于担当的精神,才是他留给庄里村最宝贵的财富。

设计:郁斐