约翰·塞尔(1932.7.31-2025.9.17)

2025年9月17日,美国著名哲学家塞尔(John Rogers Searle)去世,享年九十三岁。我本人翻译过塞尔的《心灵导论》,也在翻译过程中与塞尔本人交流过,而且,我本人的治学风格在一定程度上也受到了他的影响。从这个角度看,我虽未与他谋过面,但神交已久,故听闻噩耗那一刻,难免神伤。

一言以蔽之,塞尔的学术特点在于:之一,尽量用最通俗的英语(说得更精确一点,是远比麦克道威尔与布兰敦通俗的英语),以及最少的技术符号,来表达最深刻的思想;第二,他比一般英美学者更倾向于让他的哲学带一点欧陆味——比如,尽管他曾坦诚承认自己未深读胡塞尔,但是其在《意向性》中提出的“言语行为奠基于意向活动”的观点,却被欧陆学界普遍认为是在向胡塞尔致敬;他也说过他未深读过涂尔干,但很多欧陆背景的批评家依然从其关于“社会实在”的理论架构中嗅出了涂尔干的味道。然而,由于塞尔的文笔通俗性远超过胡塞尔与涂尔干,他的上述学术风格其实是为一种拟似胡塞尔或涂尔干的思想在英语世界的传播,提供了更多的可能性。第三,在塞尔所从事的心灵哲学研究领域,大多数学者的主流本体论预设乃是物理主义(即认为心灵事项是随附在诸如神经元激发之类的物理事件之上的),而与之相较,塞尔则尽可能在尊重科学的同时为常识的心灵观争取话语空间,并为“意识”与“自由意志”在认识论层面上的不可还原性竭力辩护。很显然,这种辩护也就蕴含了对于一种对于彻底的科学主义立场的拒绝,并由此从另一个角度保护了分析哲学与欧陆哲学之间本就不多的对话通道。

塞尔著《心灵导论》

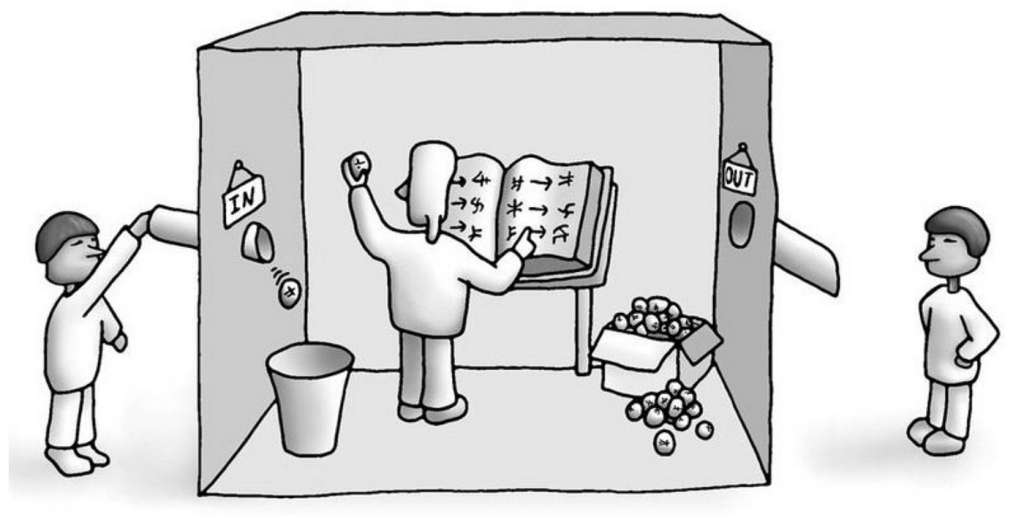

在下面的文字中,我想集中谈谈一个看似老旧却依然值得重温的问题:塞尔通过其发表于1980年的“中文屋”论证而发动的对人工智能的批评。从表面上看来,这个论证似乎已是学术研究中的“弃子”:对于该论证的讨论是如此之多,文献是如此之繁杂,而对于塞尔论证的可能的反驳,是如此疯狂地占据了问题讨论的逻辑空间中的每一立方厘米,以至于全世界范围内的心灵哲学领域的教授,都不太会推荐自己的研究生再去做这个话题——但随着大语言模型的出现,这个话题的新意义其实已被激活。

首先要声明的是,我在多年前出版的著作《心智、语言和机器》中早就指出,我在学理上并不认为“中文屋”论证对强人工智能论题的批评是有效的。“强人工智能”在塞尔语境中指的是一种通过得到恰当编程的机器而实现的、货真价实的人类智能,而非人类智能的模拟物。而塞尔则认为,无论我们怎么做,我们都无法通过任何一种得到恰当编程的机器实现真正的人工智能,或换言之,我们只能通过机器来模拟智能的某个面相,正如某种气象预测软件可以模拟飓风,却不能制造飓风一样。塞尔用以支持上述看似决绝的观点的核心论点是:任何人工智能程序只能搬运符号,却不能在符号与外部世界的对象之间建立因果关系。譬如,一种程序或许能在看到“你吃过饭了吗?”之后,通过某种规则汇编而输出“我吃过了,那你呢?”——但程序本身永远不能真正理解小羊排的鲜嫩与茅台的甘醇,因此,人工智能在符号的世界里打转,而无法真正成为严格意义上的“行动者”。

从纯粹学理的意义上说,塞尔的上述论证无法回应这样一种反驳:我们完全可以让人工智能技术与机器人技术结合,让其装备大量的传感器与行动装置,由此使得其能在真实的物理世界内行动。塞尔固然想到了该反驳,但是他对该反驳的再反驳其实并不那么有力。他认为,即使我们将人工智能彻底机器人化,这样的程序依然是在做符号搬运的工作,即将某种来自传感器的数码化数据映射为某种输出。而我的担忧是:他的这一回复意见会伤及人类自身的智能的真实性,因为从某种意义上,我们人类也只不过是按照某种生物学程序对某些外部 *** 进行应对的生物学机器罢了。那么,为何碳基的生物学机器能产生智能,而硅基的人工智能机器却不能呢?

“中文屋”

然而,若我们放宽标准,即不从任何一种可能的人工智能形态出发,而仅仅以现有的主流人工智能为参照系,那么我们就会立即发现:塞尔的“中文屋”论证其实恰好击中了目下如火如荼的大语言模型的软肋。从某种意义上说,主流的大语言模型其实就是某种统计学机器,即通过耗资巨大的预训练进程,从输入的一个文本中的一些词元出发,预测哪些词元会继续出现。比如,它若看到“路遥知马力”,就会根据其习得的数据预测到:在下面的文本中,会有“日久见人心”出现,并由此给不懂行的用户以一种“机器的汉语很不错”的印象。但是,由于其程序运行并未深入物理世界,其运作就会带有一种“原罪”层面上的局限性:它无法在不依赖既有大数据的前提下进行独立的探索。譬如,假设由于某种复杂的原因, *** 上关于某事的数据都被污染(比如将曹操的所有缺点都强力消除掉,然后将其描述为另外一个心系汉室的刘备),那么,我们现有的人工智能是无法像电影的《楚门的世界》中的男主人公那样,根据成体系的信息伪造中暴露出的少数破绽,自动推理出一个独立于“楚门的世界”的真实世界的存在。道理很简单:统计学的人工智能机制采取的是“少数服从多数”的庸俗原则:只要大多数人说曹操爱汉献帝超过爱他自己,人工智能也会这么看——甚至它还会依赖这种数据惯性,在一个严肃的史学家输入关于“曹操所部193年于徐州发动的大*”的严肃调查报告时,不断批评这一报告“过于偏激”。好吧,幸好在哥白尼与伽利略的时代,人类尚且没有大语言模型,否则,真难想象一个得到大语言模型加强的托勒密式成见会变得多么难被推翻。

有人或许会说,塞尔的论证或许能证明现有的大语言模型路径不对头,但是他无法论证一些尚在实验阶段的路径——如图灵奖获得者杨立昆(Yann André Le Cun)提出的“世界模型”路径——的不可能性。对于这种意见,我的回复是:是的,正如我前文所说的,塞尔哲学对那些更具有具身化色彩的人工智能路线的批评,的确力度不足。但同时需要指出的是,具身化路线的支持者也不要由此洋洋得意,认为只要给机器装一个身体,问题就得到了完美的解决,因为世界与心智之间的联系,不仅仅是身体,而且还有心智对物理世界的内部表征(其实,即使是杨立昆本人的世界模型,本质上也不是对客观世界的完美表征,而是为行动服务的一种主观表征)。在这个问题上,塞尔哲学还是能为人工智能的研究提供某些重要启发的,甚至是一剂清醒剂:此即对于“理由间隙”的重视。

杨立昆

什么叫理由空隙?按照一种完美的理性人假设,如果你有一个目标,而且你知道做某事是达到这个目标的更佳方式,你就应该去做。换言之,据此行动模式,一个人的行动理由只要足够充分,在理由的表征与行动的给出之间就应当没有“理由间隙”——换言之,理由应当非常顺畅地将行动分泌出来,正如胀鼓鼓的 *** 能立即分泌出乳汁一样。但真实情况真是如此吗?士兵即使得到了绝好的战术机会,也会在朝着敌人扣动扳机的那一刻犹豫;金融家即使知道这是投入资金获利的绝好获利窗口,也会在买入相关股票时犹豫哪怕一秒。最后促使他们做出决策的,究竟是更多的理由的罗列,还是仇恨与贪欲呢?塞尔的行动哲学的要点就在这里:他并不认为欲望是人类行动中一个可以被消除的因素,而欲望本身的不可被表征性,就是上述“理由间隙”得以浮现的根本原因。

上述哲学理论对人工智能的意义是什么呢?很显然,按照传统的理性模型,做出一台没有“理由间隙”的推理机器是相对容易的,而这也是好莱坞所描述的未来机器人的典型运作模式:基于纯粹冷酷的功利主义计算,为了所谓大多数人类的利益,对少数人类进行残酷消灭。然而,既然塞尔认为这种传统的理性模型无法彰显智能的本质,所以,一个依然心怀强人工智能理想的工程师就应当在未来的人工智能的编程软件中植入“理由空隙”。但怎么做到这一点呢?是让机器人自身的准生理需要——如充满电量——通过对某种目标函数的刻画,成为人类欲望的对应物?还是植入一个随机函数,让任何一种貌似完美的行动理由都能乘上偶然性的因子,由此偏离行动输出之彼岸?根据我对塞尔哲学的阅读体会,他或许不会赞成上面任何一种建模方式,甚至还有可能发展出一种针对强人工智能之可能性的新否定性论证。其中的要害问题,便在于“自由意志”这个关键词。

请注意,在行动哲学的语境中,塞尔并不是在本体论的层面上讨论自由意志的,换言之,他并不那么关心世界中的事态的因果联接是否已经在形而上学意义上排除了自由意志的地位。他的论点是:“理由间歇”是“自由意志”存在于表征系统中的地位的征兆,前者的不可消除性,与后者的不可消除性,其实是一回事。说得再通俗一点:是否有某种全能的神能知道是你为何报考A大学而不是B大学,不是塞尔关心的,塞尔关心的是:你必须将你做出去报考B大学的决定,视为你的自由意志的产物,否则,你就不是理性的。换言之,理性人假设必须预设自由意志假设,并因此多少与对欲望的肯定关联。塞尔可能没意识到,他这种观点其实是在向黑格尔在《法哲学原理》中提出的理性人假设致敬,因为后者也认为,只有自由意志的承载者才有权进入法权体系,由此去购买房产,甚至因犯罪而被归责。从这个角度看,前面所提到的那些“理由间歇”在机器中的建模思路——无论是诉诸目标函数还是随机函数——都不能满足重构自由意志的需要,因为没人会在社会生活中惩罚一头因“吃饱”这一目标函数未被满足而去偷吃粮食的猪,或一块因纯粹的随机性从山上落下砸伤人的石头。反之,我们只会惩罚没看好猪的养殖户,或没固定好石头的护林员,等等——因为只有后者才是自由意志的承载者。那么,在纯粹的目标函数或随机函数与真正的自由意志之间,究竟又有什么区别呢?答案是:后者是与某种制度性事实相伴相生的:养殖户应当根据某种制度安排看好养殖的猪,尽管其没有履行职责的可能性是不可消除的。换言之,自由意志应当由此被视为“应当根据某社会规则做某事”与“违背该规则的可能性”所构成的辩证性的概念矩阵,而不能被理解为将个体剥离于社会规则的某种原子化概念装置。而人工智能要将这种辩证性的概念矩阵重建出来,就需要为所谓的“社会规则”寻找一种工程学上的落地方式。

塞尔著《社会实在的建构》

但这种落地方式并不是那么容易找。我们先来看看塞尔是如何讨论社会规则的。他反对将社会规则所代表的“应然性”视为一种康德式的悬空于物理世界的道理律令——相反,他认为社会规则乃是社会建制的一部分,而后者又是社会实在的一部分,并因此是客观世界的一部分。但需要注意的是,尽管塞尔说了那么多有利于客观主义的规则观的话,但是他依然不会赞同现在主流人工智能研究者让大语言模型的输出符合社会规则的做法:通过大量的人为的有监督学习进程,使得输出强行符合既有规范——这种做法取消了“理由间隙”与“自由意志”。毋宁说,社会规则与社会个体的联系方式,是迥异于物理法则与同一个人的身体的联系方式的:一个人的身体之被牛顿力学所左右,是不需要这个人去理解牛顿力学的,但一个人去尊重私有产权,是需要他预先在主观世界中理解私有产权的。换言之,是“理解”的加入产生了所谓的“间隙”:张三对某物权的理解与李四不同,由此才产生了他们之间的纠纷,而这种纠纷本身,其实反而使得纠纷的调解者将张三与李四都理解为“自由意志的承载者”,而不是某种碳基人形机器。换言之,那种通过野蛮的数据投入来强行纠正机器之价值规范的做法,其实是消除了机器在特定的语境中根据特定的情况做出适量微调的可能性,由此反而会造成其输出与真正的人类价值直觉的差异。也就是说,强行瞄准“人机对齐”的任何研究课题,若脱离对一个牵涉到“理由间隙”与“自由意志”的广泛哲学背景的研究,反而会永远导致“人机对不齐”的窘境。

塞尔哲学能为上述这些背景贡献的另一块——若不是最后一块——哲学拼图,则是其意向性理论。大致而言,根据其意向性理论,之所以张三与李四对同一事物的理解不同,乃是同一个事物会在不同的面相中得到表征:刺刀会在战场上被视为武器,被收藏家视为文物,而在某些情况下则会被视为厨具。同样的道理,貌似同样的表征规则的符号,也会在不同理解者的语境系统中,经由对不同理解者自身的背景知识的激活,而被赋予不同的被表征面相,由此形成不同的意向性状态。换言之,若没有意向投射的多重面相性,我们就很难真正了解“理由间歇”与“自由意志”的成因。但必须看到的是,目前的大语言模型把握上述这种多面相性的能力是非常有限的:它们固然能通过提示词与文本的上下文,根据自己积累的“词向量”数据大致了解应该如何刻画它们看到的一个新词元,但是,这种做法是无法在缺乏提示词的帮助下实现少年司马光的那种智能的:司马光即使缺乏“石头可以用来砸缸”的外来提示词,也能将石头表征为“砸缸物”,由此智慧地解救出了落入水缸的小伙伴。而从塞尔哲学的立场上看,司马光对石头的意向方式的突然转换,就是其自由意志存在的更好证明,因为“必须解救同伴”这一抽象规则与具体实现(甚至违背)该规则所构成的辩证矩阵,恰恰就是司马光的意向转向方式得以产生的重要背景框架。而同样为该背景框架做出贡献的,或许还有司马光本人特殊的学习经历——这些经历极可能并非来自对大量同类数据的被动吸收,而仅仅来自对某次单次性的石头砸物事件的主动观察,并因此无法被现有的大模型所重演。

塞尔著《意向性》

上面的讨论,其实已经通过对塞尔哲学的各个板块——心灵哲学、人工智能哲学、行动哲学、价值哲学与意向性理论——的挂一漏万的选择性回顾,向读者重构出了一个远比初始版本的“中文屋”论证复杂的新论证的雏形,以便对现有的主流大语言模型的人工智能路径提出更严厉的拷问。这一拷问虽然肯定得不出否定抽象意义上的强人工智能论题的意见,但也至少已经告诉我们:现有的主流人工智能学界对超强算力与超大数据的迷恋,如此病入膏肓,以至于他们已经拿不出哪怕一点点耐心来关心那些与真正的智能之实现相关的行动哲学、价值哲学与意向性理论了。而在全世界范围内用以学习的互联网资料日益被“学”完的当下,人工智能主流学界对除了“中文屋”论证之外更广义的塞尔哲学的这种无知状态,即将让其付出其所不希望看到的代价。