《拉丁美洲社会思想手册》,魏然编,魏然、程弋洋、姚宁等译,光启书局,2024年9月出版,457页,128.00元

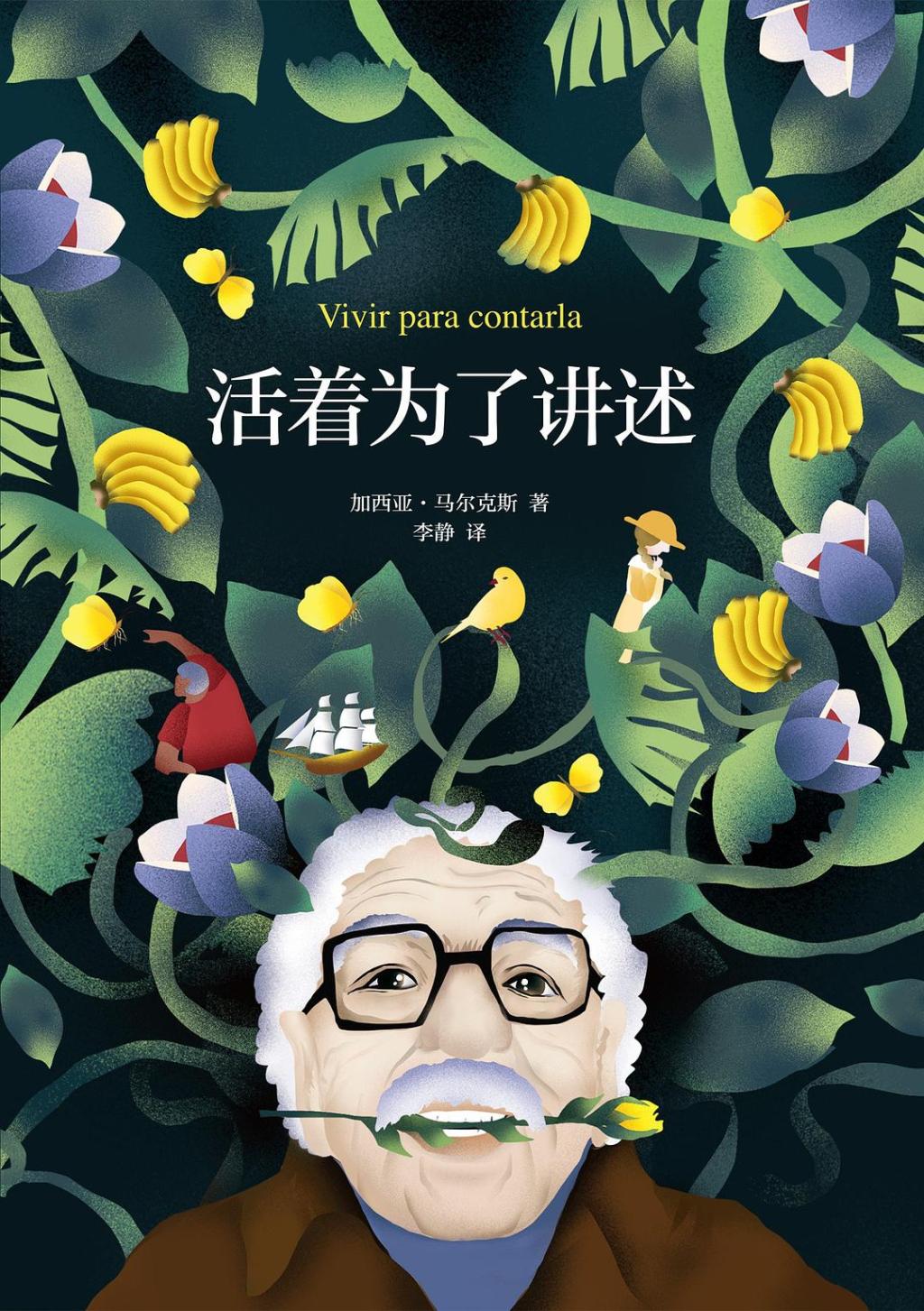

加西亚·马尔克斯在其自传《活着为了讲述》中曾描写过他随母亲返回故乡的经历。马尔克斯的故乡有一条湍急的河流,河床上躺着如史前巨蛋一样光滑的鹅卵石。当然,那里还有那个叫做“马孔多”的香蕉种植园和联合果品公司,以及没有被写入“历史”的1928年军人*香蕉工人的往事。故乡天气炎热,人们靠着午睡来打发闷热的午后,总有一声惊雷在午后三点闪过天空,让人从湿热的梦境中惊醒。午后三点的惊雷,也许只在拉丁美洲的天空闪过,却可以在世界上每一处听到回响。资本主义世界体系的形成过程是一个漫长的时段,主动开启这段进程的人们已经迫不及待地将它书写为“历史”,而被动参与的人们却依旧将其视为“现实”。时间还在延续。

马尔克斯自传《活着为了讲述》

及至当下,当由西方所构建的“普遍”的概念一次次遭受现实和经验的质疑之时,也许,我们可以将目光投向“南方”,朝向拉丁美洲。《拉丁美洲社会思想手册》(以下简称为《手册》)共包含十二篇文章,它们并不分享相同的角度、立场和时间,但对“拉丁美洲”这一概念本身和由其所引发的种种问题的思考,却是作者们共同关注的,也正因如此,文章之间才构成了丰富的对话性和可供反思的未完成性。然而这些文章也并不是在从现实后退一步的距离中获得光滑而冷静的沉思气质,相反,在与现实的紧密联系中,其中的思考始终葆有温热而富有生命力的粗粝质感。正是在这个意义上,这些思考才具备了作为“社会思想”的及物性和作为“手册”的及时性。更进一步说,此间种种问题,在当下的世界,已不再局限于拉丁美洲这一特定地域;在全球化的背景下,每一次在地的思考始终带有或隐或显的世界性。于是,我们共享相同的悲欢,我们分享共同的生活,我们“在横向上对同代人和整个世界负有思想的责任”(19页)。在对共同生活的保卫中,我们能够越过僵化了的“话语装置”,看到背后异质性的能量;我们能够穿透“魔幻现实主义”中“魔幻”的面纱,看到背后历史和记忆相互交织的现实。

责任与共识:来自1511年的呼喊

自1492年的地理大发现开启的殖民活动,为拉丁美洲带来的无疑是一段黑暗的历史,但在这段历史中,依旧存在着零星的闪光。1511年,一批多明我会的修士借布道活动,激烈地质疑了殖民者的罪行,他们将自己的声音称为“旷野里呼喊者的声音”,因为面对不公与压迫,他们作为基督徒许下的传播真理的誓言不允许他们沉默。这些修士的行为被视为拉美“解放神学”的精神性的源头。更重要的是,修士们对内心良知的遵从和面对不公时的发声,经由历史成了拉丁美洲社会思想中极为重要的精神特质。如索飒在《荒野的喊声》中所说:“修士们对‘誓言’的遵守,是拉丁美洲优秀知识分子‘责任’意识的遥远源头之一,即人与主(信仰)、人与人(领人)之间的‘践约’‘承诺’关系。”(北京联合出版公司,2025年,41页)

索飒著《荒野的喊声》

在《手册》中,通过拉丁美洲沉重的历史思考当下和未来,始终是一个鲜明的维度,无论思考者站在什么位置,承担起思考历史的责任始终是共识。

1492年的地理大发现在许多方面都有跨时代的意义。从知识生产的层面来说,其关系到以往认知体系的断裂,以及新知识结构和表述方式的诞生,其中最鲜明的一点便是“现代性”概念的产生。当欧洲通过对其他地区的征服来倾销“普遍性”概念之时,“现代性”事实上也代表了一种全球性话语霸权的出现。杜赛尔的《关于现代性的之一场论争》和基哈诺的《权力的殖民性、欧洲中心主义与拉丁美洲》较集中地讨论了“现代性”和“殖民统治”间的关联,前者更多从哲学角度出发,后者则引入了全球化的视野和政治经济学的参数,两相对读,可为我们提供一个关于“现代性-殖民统治”的认知框架。

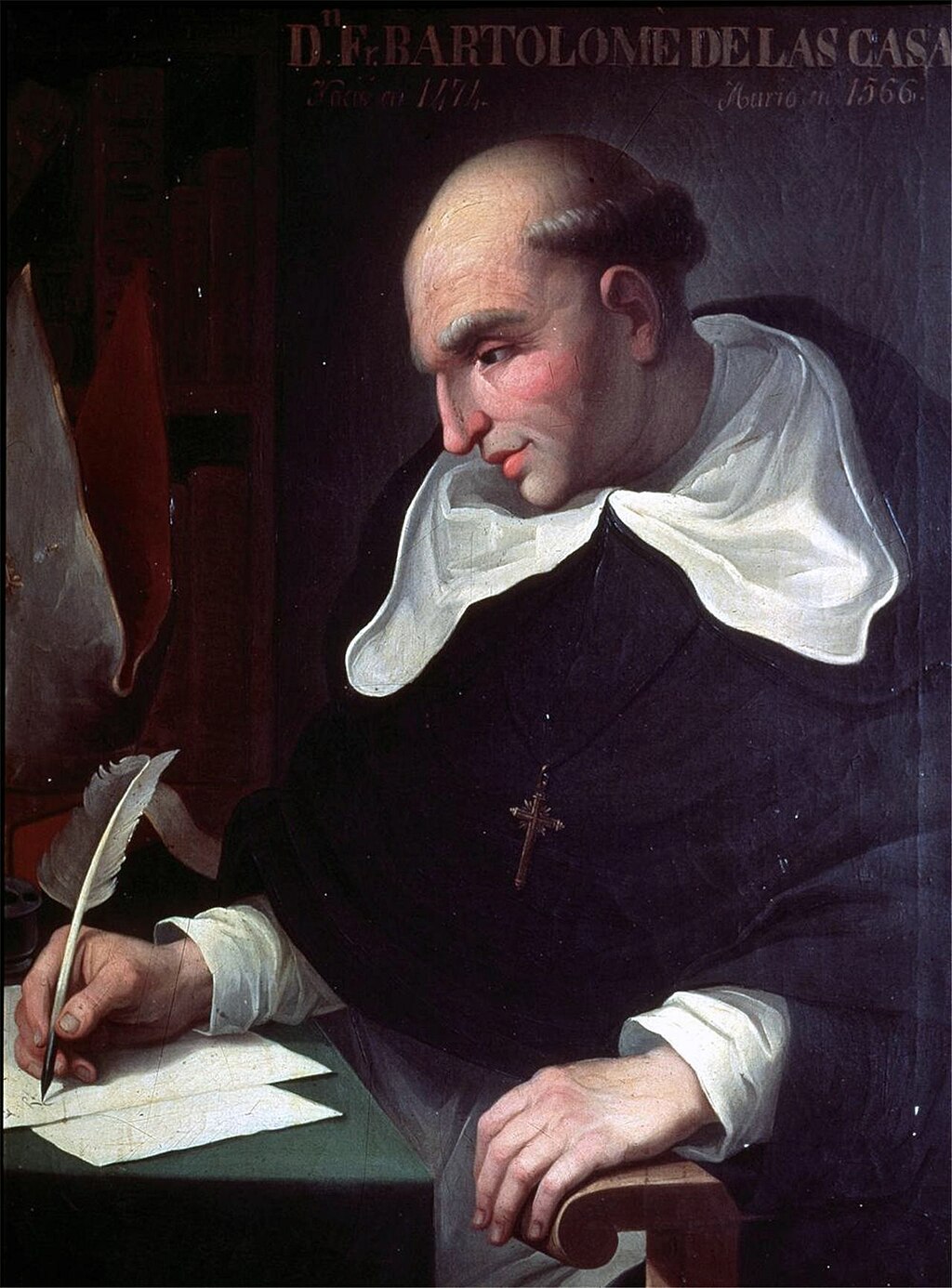

杜赛尔认为“殖民性同时是现代性的起源”(26页),因为与欧洲的殖民扩张相伴随的是新的认知视野——古代哲学体系崩溃,“现代”哲学体系建立。面对新大陆上的他者文明,欧洲生产出了一套“人/非人”的二元的认知结构:“人”具备文明的美德,传播文明成了他们的天职,“非人”则是野蛮的象征,他们需要被“人”教化。当然,所谓“人”的定义无疑是欧洲哲学传统中特定历史条件下的产物,尽管其具有某些超越时空的伦理价值,但在被用于殖民统治时,“人”所强调的多为伪装成“普遍性”的特殊性,内在地包含了冲突和排他性。正是在这个意义上,拉斯·卡萨斯神父被杜赛尔指认为“现代性的之一位正面批判者”,因其将陌生的新大陆“视为值得尊重的平等对象”,并认识到了“通过暴力将一种理论强加于他人,只不过是将‘特殊的自我’(lo Mi *** o)朝向‘普遍的自我’(lo mi *** o)扩展”(39页)。无疑,这样的认识相当可贵,卡萨斯思想中“反现代”的色彩实际上更接近理想中的“现代性”。即使他最终在关于“现代性”的辩论中失败,此后“现代性再也不复追问自身是否有权力支配边缘区域”(40页),但他的思考始终为我们提供了一个反思的标识。

拉斯·卡萨斯神父

基哈诺认为,“当前的全球化首先意指一个历史进程的高峰阶段,而这一进程的起点是美洲肇造以及殖民/现代欧洲中心资本主义被确立为新全球模式”(53页)。在由欧洲所主导的全球化的进程中,“种族”的概念被发明出来,并被置于由欧洲制定的等级序列中。“殖民”获得了基于文明“优劣”的合法性,这种合法性又成了全球劳动分工的重要依据。由此,资本主义世界殖民体系得以不断形成,其中又包含了文化殖民和文化的等级秩序的生产。当然,历史中人的历史感受也相应发生变化:“未来”和“世界”作为两个重要维度,被引入人的时空感受结构中。所谓的“现代性”正是在这一过程中展开,它始终和“全球化”“殖民性”密不可分。

对拉丁美洲而言,作为“现代性”开启过程中的重要一极,它始终背负着沉重的历史负担。与欧洲复杂而纠缠的历史关系,使得拉丁美洲不得不以欧洲为镜,来反观自身;然而,镜中所映照出的,却始终是一个被扭曲的形象。正因如此,基哈诺呼吁“我们”应当摆脱那面欧洲中心的镜子,成为我们自己。然而,这条道路漫长而艰难,仍需几代人的持续努力。

不可见的共同体:寻找“我们的”表达

“拉丁美洲”中的“拉丁”无疑是一个被命名的概念,它象征着西班牙和葡萄牙对这片大陆漫长的殖民统治,也承载着由此产生的、带有强烈殖民印记的新种族、新文化,甚至新的感知结构。然而,一方面,拉丁美洲的历史并非始于被殖民的那一刻——在殖民统治之前,这片土地早已孕育出自身悠久的文化传统。殖民之后,“新”与“旧”的关系变得错综复杂,也正是在这种缠绕与冲突之中,拉丁美洲的独特性得以生成。另一方面,在拉丁美洲被动地成为全球化进程中重要原点的过程中,“种族”问题往往与“阶级”与“性别”问题相互纠缠,甚至被有意或无意地彼此替代。于是,当“拉丁美洲”这一概念被不断本质化和去历史化时,这些复杂却带有拉丁美洲自身具身性的问题,被简单化和单一化了。

朗西埃在《文学的政治》中将“政治”界定为一种可以把人指认为主体或客体的特殊经验领域,并以此提出了“感性的分割”(partage du sensible)的概念——即通过“政治”的介入,使新的主客体得以被重新指认,让不可见变得可见(南京大学出版社,2014年,第4-5页)。这一概念固然迷人,但因为所在的位置不同,让“不可见变得可见”并非易事。至少对拉丁美洲而言,作为“不可见”的客体,如何表述自己,始终是一个需要面对的难题。在这个意义上,《手册》可谓一次难能可贵的尝试。书中所收录的多篇文章,既包括在“种族”层面对“拉丁美洲”概念重新历史化地反思,也涵盖了从“性别”角度出发,对拉丁美洲内部复杂社会结构的直面与回应。“化简为繁”无疑需要相当的勇气,也正是这份勇气,为我们开辟出一个理解并触摸有生命力的拉丁美洲的珍贵视角。

朗西埃著《文学的政治》

长久以来,作为一个概念的“拉丁美洲”往往被人们不假思索地接受。然而,在这片大陆被命名为“拉丁美洲”的历史过程中,主流的拉丁裔文化虽被不断强化,其他并存的族裔文化却在很大程度上被有意或无意地忽视。基于这一背景,《手册》所收录的利内加《印第安主义与马克思主义:两种革命理性的错遇》与里韦拉《非裔历史与去殖民文化研究》,将拉丁美洲的社会问题与那些并非“主流”的印第安裔与非裔文化重新关联起来,从而为我们提供了一个以“种族”为视角重新理解拉丁美洲的崭新路径。利内加讲述了十九世纪以来玻利维亚的多种印第安主义与外来的马克思主义思潮之间碰撞、交流和融合的故事;里韦拉则从波多黎各的非裔音乐中,听到了拉丁美洲漫长殖民历史的回声。在这两篇文章中,种族问题关联出了阶级问题和性别问题。貌似先验的“拉丁美洲”概念,面对这些复杂而鲜活的问题时,无疑会再一次受到质疑,甚至被动摇。但正是在这一过程中,“拉丁美洲”展现出一种被粉碎却又得以重生的潜能。回到具体的社会经验,正是为了在历史化的过程中,寻找超越的可能。

奥利维拉的《歧视与种族主义的漫长历史》与巴兰科斯的《二十世纪拉丁美洲女性主义运动》,都从拉美社会中切实存在的性别问题出发,审视其社会现实。正如前文所述,性别问题同样关涉阶级与种族,而在拉丁美洲特殊的历史语境中,对性别的思考又不得不与漫长的殖民历史及全球化的进程相交织。奥利维拉在文中细致勾勒了墨西哥原住民女性在种族主义与新种族主义之名下所遭受的歧视与结构性暴力,呈现出一部血泪交织的历史。文章结尾指出,对这些不公与压迫的抗争,正是为了建构一个“我们都有容身之处”(237页)的世界而努力。巴兰科斯描绘出一幅跨越整个拉丁美洲大陆的“复数的”女性主义运动的历史图景。她承认,在拉丁美洲实践女性主义往往比在其他地区付出更大的代价,但仍满怀希望地坚信,不同阶级与族裔的女性之间,终将能够实现真正的“泛姐妹情谊”(pansororidad,276页)。

正因为共同承受着相似的苦难,“我们”才得以形成一个共同体。尽管这个共同体或许是“不可见”的,但“我们”依然努力发出自己的声音,寻求属于“我们”的表达。然而,这种联结并不仅仅源于苦难。面对不公,有良知的人无法置身事外,因此,“我们”也被赋予了更为广阔的世界性意义。正如何塞·马蒂所言:“祖国即人世”(Patria es humanidad)。我们所共同拥有的生活,决定了我们也应当对那些拥有不同文明、不同肤色和不同语言的远方之人怀有切身的关怀。

意义与边缘:“边境”之南的诗学问题

面对资本主义世界体系在全球范围内不断扩张的现状,奈格里和哈特在《帝国——全球化的政治秩序》中提出了一个著名而又引发诸多争议的观点:当代资本主义在全球范围内已经发展成为一个没有外部的“帝国”。似乎所有的“疆界”与“边境”都已然消失。所谓没有外部的“帝国”,同时也象征着异质性正被同质性不断取代的事实。在文化层面上,这一现象最鲜明的体现在于:由“西方”所生产的理论话语,被赋予了一种适用于全世界的普遍性想象,即便这些话语在其生产之初便强调过自身的特殊性。而或许可以作为佐证的是,拉克劳和穆夫在《领导权与社会主义战略:走向激进的民主政治》中,将新形势下的左翼斗争限定在争夺“领导权”的实践中。他们主张放弃总体化的斗争方式,转向社会的微观领域,通过“接合”的方式寻求各方反抗力量之间的“同等性”,以期凝聚反抗的可能性——这种反抗方式正是由资本主义“无所不包”的“总体性”所决定的。当然,即便如此,拉克劳与穆夫依然强调“乌托邦想象”的重要性,它象征着“把既定的社会秩序总体性化否定”(西北大学出版社,2025年,第316页)的可能。同样,奈格里与哈特也在《大同世界》(Commonwealth)中借助萨帕塔运动,重申了“另类现代性”的重要意义。所谓的“反抗”,因此获得了“致力于另类秩序建构”(中国人民大学出版社,2016年,122页)的内涵。且先不论“帝国”是否真的已经不存在“外部”,即便我们所面对的是这样的一个“帝国”,反抗的可能性仍旧存在。

奈格里与哈特著《大同世界》

正如滕威在《“边境”之南:拉丁美洲汉译与中国当代文学(1949-1999)》中所指出的,在“帝国”的语境下,“‘边境’之南”不仅仅指美国边境之南(最初指“拉丁美洲”相对于美国的地理位置),也存在于每一道由资本划定的边境之南(北京大学出版社,2011年,146页)。在“帝国”的内部,异质性依旧能够在与同质性的对抗中生成新的斗争方式,并由此打开某种德勒兹式的“褶皱”。“边境”所蕴含的意义,也因此不断生成新的可能性;在理论层面上,同样如此。《手册》中几篇论述拉美文艺问题的文章有一个重要的共同点:它们始终以西方的“普遍话语”为参照系,展开在地性的思考。这些可贵的思考实际上具备了某种共性,为所有试图在“普遍话语”体系的笼罩下开辟新空间的努力,提供了可资借鉴的思想资源。

滕威著《“边境”之南:拉丁美洲汉译与中国当代文学(1949-1999)》

当我们谈论“何为美”时,康德关于美是“无利害关系的 *** ”的经典定义,似乎早已成为一个万能的答案。然而,在《拉美大众艺术问题》一文中,埃斯科瓦尔却认为,这一“万能的回答”并不适用于拉丁美洲。当对审美“自律性”的强调日益成为被主流话语操控的“神话”时,拉美艺术反而更需要从自身的社会历史脉络出发,寻找属于自己的审美标准。埃斯科瓦尔在美洲原住民文化对“功用性”的追求中,看到了拉美大众文化所蕴含的“公共性”:“在族裔文化中,审美形式的效力不应从其功能独立性的强弱来评估,而应从其对加强众多集体内容以及想象社会统一性之能力的高下来判断。”(298页)在文章的结尾,埃斯科瓦尔再次对这种神话的普遍性提出批判:“由此,必须驳斥那种试图将特定历史特征转化为永恒真理的神话。只要现代性创造的某些情境不再被理解为形而上的原型,或作为普遍范式模型来宣扬,对文化差异的承认就会获得巩固。”(310页)所谓那难解的“神话”,或许只是一种经过伪装的话语霸权。

当“普遍话语”体系不断制造出一个个“神话”时,这些“神话”在跨越重洋的传播过程中,又构成了一套“中心—边缘”的话语结构。所谓的“边缘”地区,往往因此沦为知识生产地图中因远离“中心”而被忽视的“边境”。然而,当我们重新测绘这幅地图时,或许会发现,“边境”所关联的未知领域,反而能够为“边缘”开辟新的想象空间。内莉·理查德在《拉丁美洲关于艺术边间的对话》中,以“艺术的边界”为切入点,对拉丁美洲的“边缘性”做了深刻反思。她认为,在资本主义全球化的语境下,传统意义上的“中心”与“边缘”必须被重新定义;拉丁美洲的“边缘性”不再局限于中心/外围的二元结构之中,而是“作为一种中间位置的实践,从关系性、过渡性与境遇性中汲取批判的能量”。从这个意义上说,作为“边缘”的拉丁美洲,其知识的流通亦会经历“去本土化—再本土化”的过程。而正是在这一过程中,拉丁美洲知识的主体性或许才能获得建构的可能。

格鲁内尔在《回望批判思想的历史流变》中,同样从拉丁美洲的具体现实出发,反思了“主体性”问题。值得注意的是,在回顾批判理论漫长的发展历程时,格鲁内尔始终以拉丁美洲自身的处境为参照。他批判了现代主义者所痴迷的“完全主体”,也反思了后现代主义者所构筑的“非主体”,继而提出“分裂主体”的概念。所谓“分裂的主体”,指的是那些在资本主义历次危机中诞生,却被有意遗忘的边缘群体。尽管这些“分裂的主体”是在被动的历史条件下形成的,但正是对他们的识别,或许成了结成新的社会纽带、逃逸出资本社会代谢过程的之一步。

结语

西班牙电影《雨水危机》海报

2011年,西班牙电影《雨水危机》上映。影片讲述了一个西班牙剧组,为了拍摄关于拉斯·卡萨斯神父的故事而来到玻利维亚,却意外卷入当地群众运动的经历。无论怀着怎样的目的,似乎一切试图重述历史的行为,最终都会成为一种反讽的玩笑。正如马克思在《路易·波拿巴的雾月十八日》中所言:“一切伟大的历史事件和人物,可以说都会出现两次:之一次是作为悲剧出现,第二次是作为笑剧出现。”如今,曾经构成“反叛的六十年代”最为瑰丽篇章的拉丁美洲“革命乌托邦”实践,早已被污名化,成为一段浪漫却被简化的文化想象。诚然,从历史与现实的角度来看,这种观点不无道理。但也许,正是在资本主义世界体系不断吞噬“外部”之际,我们更需要让想象力重新在场。烈火虽熄,余烬犹存。切·格瓦拉那句“我怎能在别人的苦难面前转过脸去”,或许正代表了那个时代、那片土地上最鲜明的精神品格。在“普遍性”的话语体系之下,我们更应寻找一种真正的“共同性”——打破“中心-边缘”的话语结构,以及由此衍生的单向度话语生产机制,并在对他者的感知与体认中,看到新的可能的生长。首要的,就是看见他者的苦难、疑惑、愤怒与欢乐。从这个意义上说,我们的生活与他人息息相关,我们的生活亦是共同的。经由拉丁美洲社会思想,我们得以摒弃对拉美社会前现代的想象,看到在地球的另一端,我们依然能够分享那份共同的希望;也能借此,以全新的方式与视角,重新审视我们自身。