“九月中,气肃而凝,露结为霜矣。”元代文人吴澄在《月令七十二候集解》中如此定义二十四节气中的霜降。

此时,气肃而凝,露结为霜,草木摇落,万物收藏。在这充满诗意的时节,中国古代的工匠与艺术家们,以巧手匠心,将霜降的美景与情感凝练在各类工艺美术与民间艺术之中,成为永恒的艺术语言。

石刻砖雕中的节气三候

在陕西省历史博物馆珍藏的一块东汉画像石上,秋神蓐收以“人面、人身、鸟足、兽尾”的形象出现,他左手执规,右手托月,月轮内玉蟾匍匐。这位《淮南子》记载中“执矩而治秋”的西方之神,以其奇特形态,诠释着古人对季节更替的神话想象,也为霜降时节披上了一层神秘的面纱。

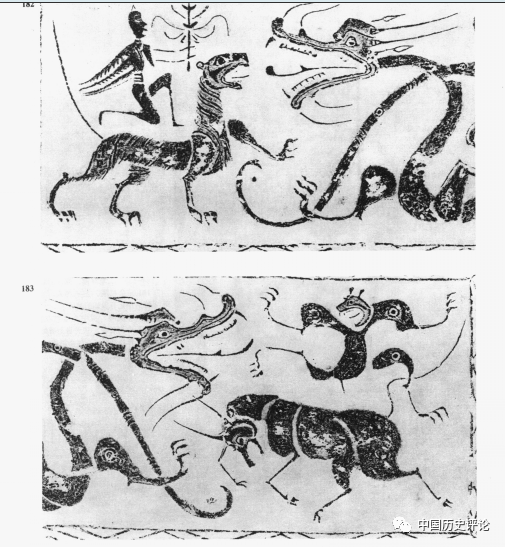

汉代画像石

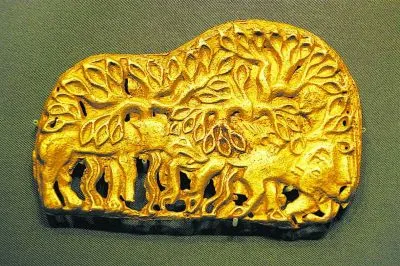

青海博物馆收藏的战国匈奴狼噬牛金牌饰为战国时期匈奴文化金器,以纯金铸造(质地:金),采用浮雕技法呈现山峦森林间狼噬牛的生动场景。

在四川出土的汉代崖墓石刻中,“蛰虫咸俯”的题材则被巧妙地融入边框纹饰。冬眠的昆虫蜷缩在角落,与主体画面中的宴饮、出行场景形成鲜明对比,提醒着人们霜降之后,天地将进入休养生息的阶段。

器物里的吉祥寓意

霜降前后,正是柿子红熟之时。北方俗语云:“七月红枣八月梨,九月柿子赶上集”,经历秋露凝霜的洗礼,柿叶红若霜枫,枝头朱实累累,给萧瑟深秋带来明艳与丰收的色彩。

霜降前后的柿子

柿子自古以来就被视为吉祥之物,由于“柿”与“事”谐音,常被赋予“事事如意”的美好寓意。

古人将柿子图案纹样绣于日常器物上,扳指套、眼镜套皆是祝福载体,如同现代的系列文创产品,将“柿柿如意”的期盼织满生活。台北故宫博物院藏有一件清代青玉柿子 ,有瑕斑,带黄色人工沁斑。四颗柿子,叠成葫芦形状,外攀附枝叶。镂雕柿子木座。

清代玉柿子 台北故宫博物院收藏

此外,在文物上还有一朵火了千年的“网红花”——柿蒂纹。它借“蒂”与“事”的谐音,将“事事如意”的美好祝愿,刻进华夏千年美器之中。

汉代铜镜中的柿蒂纹

唐代三彩梳妆女坐佣长裙的柿蒂纹

在山西王家大院的清代砖雕中,匠人巧妙地以深浮雕技法刻画了霜降时节收获柿子的场景。柿树枝叶稀疏,果实累累,农民们手持长竿采收,展现了"霜降摘柿子"的民俗。这些砖雕既装饰了建筑构件,又记录了农事活动,体现了艺术与生活的完美结合。

石榴也是霜降时节的重要象征,一般在每年的9月至11月成熟。石榴自古以来就被视为吉祥之物,代表着吉祥、吉利。古人称石榴“千房同膜,千子如一”,寓意多子多福。

台北故宫博物收藏的清代剔红石榴式盒

台北故宫博物收藏的清代剔红石榴式盒,器内作黑漆,器底髹红漆。以石榴为造型,上侧另加一个瓜形,衬以两三叶片,造型巧妙。侧面饰折枝石榴,兼具写实与装饰的美感。瓜形作双钱形锦地,石榴左侧开裂,边缘灰漆斜现,露出粒粒分明的果实,石榴作龟形花式锦地,下侧一燕回首,内容丰富。运用不同的锦地制造不同的质感,犹如精致的丝绸织品。

菊花也是霜降时节最常见的民间艺术主题。如砖雕中,匠人通过多层镂雕技法,使菊花在青砖上傲然绽放,花瓣层次分明,叶片卷曲自然。这些菊花纹样不仅具有装饰功能,更寄托了屋主"凌霜不凋"的精神追求。

砖雕中的菊花

一些民间艺术如北京面塑同样在霜降时节展现其独特魅力。手艺人通过揉、捏、搓、挑等手法,将面团塑造成柿子、菊花等霜降时节的代表性物象,既美观又富有文化内涵。