2025年8月9日下午,华东师范大学李明洁教授携新书《破坏实验》亮相上海建投书局,以“破坏实验与个人史地图:都市创伤的两种解法”为题,与著名作家陈丹燕女士展开了对谈。2017至2023年,于美国和世界而言都极不寻常。被疫情肆掠、种族冲突和政治极化纠缠的纽约,成为“破坏实验”理论的巨型实验场,在都市创伤的混乱背后,是大量普通人的损毁与愈合。两位嘉宾以各自的创作实践为镜,深入探讨了非虚构写作如何穿透社会表象的迷雾,在记录个体创伤经验的同时,既解剖权力结构与系统性暴力的运作机制,又捕捉人性在极端境遇下展现出的韧性微光,最终实现对社会异化的人性抵抗与人文救赎。

李明洁:感谢大家冒着酷暑光临。请允许我先为诸位解释书名“破坏实验”的由来。“破坏实验”是社会学的概念,是美国社会学家加芬克尔提出的“常人分析法”中的一个研究 *** 。加芬克尔是社会学史上反传统的后现代社会学的路标性人物,在他之前,社会学侧重从 *** 的政策和统计数据出发,对宏观社会进行探讨;加芬克尔认为这一做法有漏洞,他倡议从日常生活出发,从普通人的交往来研究社会。他提出的“破坏实验”是说,当我们在生活中引入一次微小的“规则的破坏”时,就能够彰显出社会现实建构和社会秩序维持的细致规律。“破坏实验”是有条件的,比如说,要临时构拟一种情境,被试要不知道是在实验中,而且没有办法也来不及找到应对的方式。2020年我在纽约遭遇新冠疫情,由于我的专业原因,我会比较敏感,感觉自己似乎正在经历一场“破坏实验”,只是规模大得多。

这张照片是2020年4月的时代广场,时代广场被称为“世界的十字路口”,热闹非凡,日以继夜。但当时除了国民警卫队在维持秩序外,几乎就没有人,好像是外星人把地球上的人类都掠走了,我站在那里像一个异类。疫情的爆发特别符合“破坏实验”的定义,但这本书不专门讲疫情,疫情恐怕只是更大的“破坏实验”的“触发剂”;甚至可以说,它接近一种“显影剂”,把很多深刻的社会矛盾和隐藏的人性全部彰显出来了。所以我就姑且用了“破坏实验”来做书名,其实加芬克尔本人是反对把宏观的因素放进“破坏实验”里的,我用这个概念是想强调我们所有人当时的猝不及防。

陈丹燕:明洁的《破坏实验》涉及的话题是非常严肃的,就是所谓“创伤”。为什么都市创伤是永恒的文学母题?我们看,不论是大城市还是小城市,没有哪个城市在它的存世期是没有创伤的,像扬州就有“扬州十日屠城”这样惨痛的历史;就像哪个人活到了50岁,说我从来没受过伤害,这也是不可能的。我到全世界去看了很多博物馆,慢慢就知道自己喜欢的,不是最伟大的卢浮宫、大都会这样的,反而是那些跟这个城市的本土历史紧密相连的博物馆,它们大多数都是通过记录城市创伤来展现自己城市的美。如果是没有创伤来做比较的话,你是不能够发现它的美的。所以我有的时候觉得,创伤就是美。因为我老了,会看得懂那些皱纹和身上的伤痕给一个人带来的美感。创伤有的时候是会毁灭一个人,但是有的时候会让这个人变得比他年轻的时候更好看。城市也是一样的道理,没有创伤的城市其实是比较乏味的。创伤和对创伤的战胜,会让你生出对这个城市的爱护之心和敬意。

我了解李明洁多一点,是我2022年的新年去纽约看展览的时候。她来见我,穿了一件救世军商店里的廉价大衣,很明显来自那种二手的慈善机构。她说她来纽约调研的时候就从那里买衣服,回上海的时候再捐回去,因为要在纽约劳工阶层的社区调研。我当时就知道她在写这本书了,觉得真的很好,坚强的人,任何灾难当前,都可以焕发出在和平年代所没有的特质。我就说,你就在这里多待一阵子吧。

李明洁:丹燕老师和我都毕业于华东师范大学中文系,但丹燕老师是我的老师辈,一直对我非常关心,总是鼓励我。她刚才回忆在纽约见到我的场景,着实有作家迅速抓住重点细节的那种敏锐。当时她下榻高线公园旁的高档酒店,从上到下焕发着上海女士的精致风采;我那天因为刚和几名建筑工人一起吃完简餐,来不及换装,确实有点格格不入。做人类学研究有很明确的要求,就是一定要和当地人一起生活,要用当地人的语言,要有长时间的日常交往。疫情前后纽约的阵痛,是我在与纽约人的真实交往中一同感受到的。

现当代文学中的很多名篇都诞生在巨大的灾难之后。比如说,一次世界大战后的1922年,艾略特在《荒原》中写“一群人鱼贯地流过伦敦桥”,以破碎的意象来写战后的“机械化生存”。1922年还有乔伊斯的《尤利西斯》,写都柏林,讲“都柏林是瘫痪的中心”,他用布鲁姆的眼睛来看战后社会生活的疏离感。二战之后也有,比如加缪的《鼠疫》1947年出版,他写奥兰城,明眼人都明白,是在隐喻德国占领后的巴黎,写人们在绝望中的沉默生活。1970到1980年代,以《班主任》《伤痕》《献身》为代表的中国当代伤痕文学,不仅形成了都市文学的一个流派,更成为改革开放的舆论先锋和思想动员。所以,我就想我们不应该白白地经历一场灾难,在灾难之后幸存,我们要做些什么?

都市创伤有它的特殊性。都市既是文明的 *** 地,同时也是压抑和异化的温床。它成为集体记忆的载体,很多历史事件就发生在大都市。都市人员的流动,也很容易造成身份的冲突。这三个因素都会造成都市文学的丰富性。我给大家举个例子,纽约五个区当中,以曼哈顿为代表的是蓝区,以支持民主党的居民为主;只有史泰登岛是红区,就是支持共和党的。城市里的人都有分寸感,在疫情之前,纽约人都很礼貌地交往。可是疫情之后就互相看不惯了,疫情把很多矛盾彰显出来,人们彻底撕去了“含情脉脉的面纱”。在书的197页有这张图,是在曼哈顿的苏荷区,无数奢侈品的旗舰店都开在这里。2020年6月的时候,几乎所有商户的橱窗都加装了保护板。“黑人的命也是命”运动,引发了一系列的巨大动荡。这张照片上可以清晰地看到“ACAB”字样,就是英文“所有的警察都是 *** ”的缩写,反对警察暴力的,大多在支持民主党人的曼哈顿。几乎同时,我在史泰登岛的一户民居外拍到这样一张照片,上面写着“我们站在纽约警察局一边”,“顶住,上帝保佑美国”,很多消防员和警察住在这个岛上。我们看到对警察截然不同的两种态度。城市就是这样,它是历史事件的发生地,它本身就包含着丰富的矛盾性。这样的都市创伤,确实是永恒的文学母题,我们无法让这样重大的议题从手边溜走,或者说,我们不敢辜负这样的创伤。

陈丹燕:听你讲的时候,我想起来我在纽约碰见你时的事情。我们见面的时候,我跟你讲,我去了美国纽约现代艺术馆,一名学计算机的人,把馆内所有的作品都喂给AI(人工智能),生成无穷变化的作品,其中你会看到很多画家的影子,比如我很喜欢的埃贡·希勒,他死在了之一次世界大战时期的西班牙流感,这也是你说的“创伤”。我觉得人类的创伤是能常看常新的,对创伤的认识和对创伤的接受是需要很多很多时间的。2020年的创伤一定会永久地改变了我们地球上的状态——现在大家慢慢都接受了,会有战争,会有保守主义,会非常地分裂,一家人谈论政治会吵起来。我也去过你刚才说的曼哈顿的苏荷区,去那边一个餐馆吃饭,我看见大玻璃上面画了一只很像创世纪里面的鸽子。我相信明洁是很希望自己成为那只鸽子,我自己也非常希望我能够当那只鸽子。当其他物种都还关在诺亚方舟的保护板下面时,鸽子先出去看看洪水退了没,然后看树有没有长出叶子。其实我们在2022年见面的时候,树肯定还没长叶子,对吧?但是打仗已经开始打了,我们还不知道之后还会有加沙的战争。

对创伤的认识,很像你被狠狠地砍了一刀,头其实已经裂开来了,但是还没出血,受伤的地方是惨白的,然后要过掉大概20分钟以后才会有血珠子流出来。就像一个人的应激反应,就像你当时在纽约的那个反应。我觉得这种创伤的反应,还是要给够时间,让反应显现出来,然后你才真正地意识到纽约的疫情到底意味着什么。

李明洁:丹燕老师是有这样的耐心的,她的上海三部曲《上海的风花雪月》《上海的金枝玉叶》《上海的红颜遗事》都是对都市创伤的追忆与反思。为筹备这次分享会,我当面请教过丹燕老师:如果只能用一个概念来总结您的这些创作,您会用哪个词?丹燕老师说,那可以叫“个人史地图”吧。“个人史地图”是和“破坏实验”不同的都市创伤的解法。

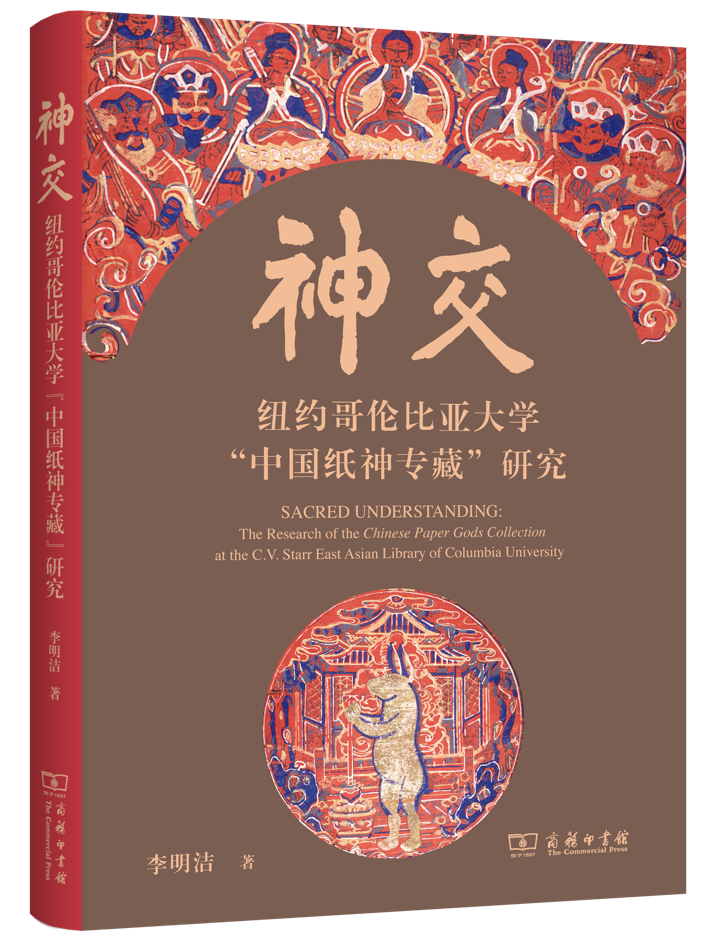

陈丹燕:我找到这些故事的时候,都已经是过了三十年、四十年了,对吧?其实我一直非常鼓励明洁要多说说她同时完成的另一本书《神交:纽约哥伦比亚大学“中国纸神专藏”研究》。我觉得《神交》的研究,其实非常充分地表现了,只有当这些东西变成了“故纸”,才可能焕发出它们真正的生命价值。我相信这两本书在被明洁交叉写作的时候,她一定会意识到,历史在其中,时光是更好的筛选者和最重要的编辑。

我觉得明洁在《破坏实验》这本写纽约的书里能够有深度,是因为她在讨论《神交》,在研究这些故纸,故纸给你的安静会让现实产生反差,在反差里你才看得到意义。如果没有反差,任何现实的记录都没有意义。我相信很多年以后,这本书(尤其是两章日记体)里边洋溢着的乐观和茫然,可能就会变成最重要的特点。就像被砍了一刀以后,骨头也在吃惊,皮肤也在吃惊,血还没来得及流出来的时候那种惨白,也就是文字里面的那种乐观。中国人特别会用一个类似微笑的脸,来遮盖最黑暗时刻的苦痛,那种类似笑的样子,才能读出悲伤的深重和背后的绝望。

我相信过好多年《破坏实验》重版的时候,我们今天在书中日记部分里边看到的那些句子非常短、非常真实和平静的后面的那种茫然,会显露出来。我能够想象一个人被关在一个陌生的城市里边不能回国,她心里是一个什么滋味,我觉得这才是真的内心的获得。但是那时候你并不去动它,是因为它太大了,太令人害怕了。那部分才是让人害怕的,写出来的这部分都不是真害怕。

李明洁:有可能,有可能我很深的下意识里面的确有过很多恐惧,可能我并没有能找到一个合适的方式把它呈现出来。我经历了纽约的封城和另外一个城市的封城,有过四次隔离的经历,隔离迫使我写了很多的东西。我相信丹燕老师的看法,如果把时间放得更长一些,可能我们才会意识到过去的几年对后来整个世界格局造成的影响,包括对我们每一个人的影响。

丹燕老师是以个人史出发,来阐释或者揭示时代的创伤和疗愈。我的做法更多的是从人群的角度去做,所以我在这里就放了一张纽约马拉松的照片,从人数上讲,它是世界上参赛人数最多的马拉松赛,有5万人。从1970年到现在,只有2012年因为桑迪飓风和2020年因为疫情停止过。我当时旁观时的心情是很复杂的。在人类马拉松的历史上,可能你没有看见有人戴口罩跑马拉松的。这次马拉松有125个国家的人来参加,但不是每个国家的人那时候都能享有自由奔跑的权利。我们再看最后得奖的情况,从2000年后,每次的男女冠军都是肯尼亚等非洲地区的。可是残障组得奖的全部是欧美的。从参赛人数上来讲,最多的仍然是美国、英国、意大利、法国和德国这前五名。这个时候你就会想,世界不是平的。就是在一个创伤恢复的过程中,在世界以一个奔跑的姿态来迎接世界性的创伤修复的时刻,你还是从中能看到了世界的创伤。

纽约非常神奇的地方,是这里生活着超过190个国家的移民,使用超过800种的语言,它就是“世界的十字路口”。所以我觉得有必要用超越个体的视角来讲它的故事。其实刚才丹燕老师已经说到第三个问题,就是:在书写城市创伤的时候,如何去选取故事?

陈丹燕:其实我一直觉得你在哥伦比亚大学研究中国年画,然后跑去东哈莱姆看墙画,这是非常有意思的连接,我一开始以为你会把这两样东西做个比较。这本书里面,我比较喜欢的是墙画的那个部分,你去那个社区还是有些危险的吧?我觉得那块地方是充分戏剧化的,墙画和涂鸦是戏剧化的一个部分。你去做墙画研究是非常有意思的,而且如果不是你讲,我们其实看不大懂的。明洁在这本书里,通过墙画讲了很多事情。

李明洁:阿伦特认为,公共性的一个特征是“可见性/公开性”(visibility):“任何在公共场合出现的东西能被所有人看到和听到,有更大程度的公开性。”这是我偏爱墙画的原因。我在书中聚焦过一名墙画师勒贝多,他画星条旗,以此为生。我多次采访他,还跟着他看他画星条旗。这张照片上的星条旗的故事跌宕起伏:2010年一个仓库老板付费请他画,结果2012年就被人涂鸦了“……让我恶心”,大家要理解,布鲁克林是蓝区,爱国的提法在支持民主党的地方是不时髦的。勒贝多当然受不了,他马上就去加了响尾蛇,旁边写着“不要踩着我”,这是美国之一面战旗上面的口号。到2016年,它又被涂鸦了,写上了橄榄球星卡佩尼克的名字,他因单腿下跪的姿势来反抗美国的种族歧视而出名。值得玩味的是,卡佩尼克的生母是白人,生父是黑人,他后来被一户白人家庭收养,美国民众对卡佩尼克的评论两极分化,所以当下美国就算是针对一个人,也呈现出很复杂的局面。2018年我采访勒贝多,那时候他因为不被艺术界认可,很沮丧;2024年,他被特朗普邀请,在曼哈顿的麦迪逊广场花园参加特朗普的总统助选活动。我觉得一点也不奇怪。纽约的墙画有公共性,有日常性,更有当下的政治性。

陈丹燕:我想问你另外一个问题,你做了很多跟底层有关的调查,你知道哥伦比亚大学用图书馆的那些人在做什么吗?我觉得纽约有意思的就是,一千种处境的人面对同样的事实,其实他们的反应很不一样。你来找我的那天是下午,上午我们去了惠特尼美术馆看展览,是我非常喜欢的美国画家爱德华·霍珀。我一直没有办法忘记一起看展览的人,就是你住的史泰登岛上的工人很讨厌的城中知识分子或者是比较有钱的人。有很多老年人,他们从年轻的时候就喜欢霍珀,现在又来看他的回顾展了,很多人是用轮椅的,绝大部分都戴着口罩。我觉得,如果你换一个场景,其实你看到的完全是另外一种人。我相信你肯定去看过那个展览,你可以来对比一下这两种群体吗?

作家和社会学家、人类学家也许有非常不同的立足点。作家完全抽身在这个世界外面。如果是滔天洪水,我只负责把滔天洪水描述下来,我不负责评判。作家的基本世界观是在最卑微的人里面找到他高大的一面,在更高大的人的形象里面发现他卑微的地方。因为我们相信每个人都是混合体,每个社会的每个阶段都是混合体,我要把它尽量真实地描写出来。至于我用诗歌、用现实主义 *** ,还是用科幻,都属于写作手法的问题,跟世界观没有太大关系。

李明洁:《破坏实验》不是一本人类学著作,它只是带有人类学关怀的一本调研札记,但是它严格地遵守了人类学的写作规范,就是任何被写到的人都知情同意或者要做匿名处理;这本书是非虚构的,只记录,不评判。我写到了很多我非常熟悉的人,包括我过于熟悉的大学师生这样的一个群体,无论是中国的还是纽约的,他们的经历在书中都有或多或少的表现。爱德华·霍珀的回顾展我去看过两遍,相关评述在324页。

但丹燕老师的感觉是准确的,我的确对所谓草根阶层的描写多一些。为什么会这样?我需要做一个说明,就是不论是在以《 *** 》为代表的美国“主流媒体”上,还是在其他国家的所谓“官方媒体”上,精英阶层的声音向来是响亮的、铺天盖地的。普通老百姓的声音有没有?有,多数是出现在自媒体上,信息非常随机,传播也很不稳定。这时候,就很需要有目的且长时间的专业观察者出现,而学者的所谓研究,尤其是人类学的调研,说到底无非如此而已。做人文社会科学的,社会语言学也好,民俗学和人类学也罢,与我的学术养成相关的这些学科,其实都已经预设好了立场,要站在更大众的那个角度。某个意义上讲,我被困在纽约以及在上海和纽约之间的往返,就像是被命运选定,要交这份作业。我愿意听命去完成这份作业,把不一样的其他声音记下来,这本书的意义也是在这里。在算法精进化的时代,如果我们只听主流媒体,对事实的判断恐怕就会出问题,会固化已然日益封闭的信息茧房。在这样的时候,一个在地观察的记录,哪怕可能是片面的,也有突破这种信息茧房的某种微小的作用。

陈丹燕:哈佛大学的比较文学专家大卫·丹穆若什,疫情的时候被关在纽约布鲁克林的家里,开始写《八十本书环游地球》。他从来没有开过博客,但是那时候他开了一个博客,从礼拜一到礼拜五每天写一本书,写到80本。他的想法是这个世界会随着新冠疫情结束而发生巨变,就像那时候的西班牙流感一样。但是在这样的时代关口,一个知识分子可以做什么?他认为可以用他的知识让他的学生们安定下来,去做好自己应该做的事。那什么是应该做的事呢?就是先检索世界文明史里边的精神财富,有哪些是我们仍旧可以用在下个世纪的,核心是两个,一个是精神的财富,还有一个是世界的联通。

在完全封闭的时候,我们怎么来理解一个完全封闭的地方?世界还是不是一条心?他的封面很有意思,上海译文出版社后来出版了中文译本,它的封面是一本这样厚的书,书页是无穷的字母和单词形成的瀑布,有一个人划着船,他没有看到后面是一个直落的悬崖,他非常镇静地在那里划船,而瀑布就是那些世界名著和人类的精神财富。所以我觉得明洁去为不能发声的人发声,这个不错;但是我觉得更仁慈的做法是你相信社会的不同组成,不同的阶层组成的整个的社会,共同面对着一个时代的结束和另外一个时代的开始。所以每个人都有自己的努力,比如那位教授做的努力也是非常可贵的。

李明洁:我需要申明一下,我没有想过要去替别的人发声,我只是把我自己的见闻和自己的困惑写了出来,这本书只是我个人的观察和思考,绝没有想去做代言人。做代言人这种想法本身我都是反对的,因为它隐含着某种傲慢与偏见。在疫情当中,整个知识界所作的贡献无疑是巨大的。例如我写《神交》,主体部分其实是在疫情中完成的,我要查阅很多的档案材料,从耶鲁神学院、从普林斯顿,从瓦萨学院等等,都是通过网上传递来完成的。所以整个世界的某个意义上的“未停顿”,是每一个人在他的本职位置上做好了他的本分,而这个本分没有高低贵贱之分。

陈丹燕:所以我们从一个角度去看,在整个大时代的变化当中,某一群人在做什么,其实是非常有必要。我想如果有一个人类学家写的是当时的知识分子被关在家里面不能上课,他们要怎么对待自己的学生,要怎么对待自己,这个也是非常有意思的。这个可能就是要过三十年到五十年,整个社会才能完成对全景的描述,我们才能知道,原来我们很多年以前面临的那个春天,它的意义是这样的。

李明洁:我曾经为丹燕老师的纪录片《萨瓦流淌的方向》,从人类学的专业角度写过一个影评,这部影片记录萨瓦河流经的巴尔干半岛上的民众正在遭遇的困境与挣扎,用图像去理解塞尔维亚人的“一个非常独特的活下来的方式,即用狂欢来对付悲剧”。《破坏实验》里面有一个小书签,上面写着“世界上没有谁像她那样,身上带着全世界的伤”,背景是纽约港内哈德逊河口的自由女神像。世界上的河海都是相通的,痛苦可能也是相通的。

利奥塔曾说:“人的历史不过是千千万万微不足道的和郑重其事的故事的堆积,它们被笼统地概括起来就形成称之为市民社会的文化的东西”。都市创伤的书写,记录的就是这样的市民故事,既要直面个体生命的破碎,也需要在更广阔的历史和社会的框架中间去寻找联结。不论是通过“个人史”的细腻描摹,还是通过“破坏实验”这样宏观的洞察,其核心都在于揭示:都市的创伤,终归是全人类的痛苦。在人类命运共同体的版图中,没有谁是孤岛。正如刘擎教授在《破坏实验》的序言里讲:“正如每个经历过伤与痛的生命,它从未彻底损毁,也尚未完全愈合。纽约如此,上海亦如此。”

【本文系李明洁教授与陈丹燕女士的对谈实录,由葛丽娜编辑整理,内容略有删节。】