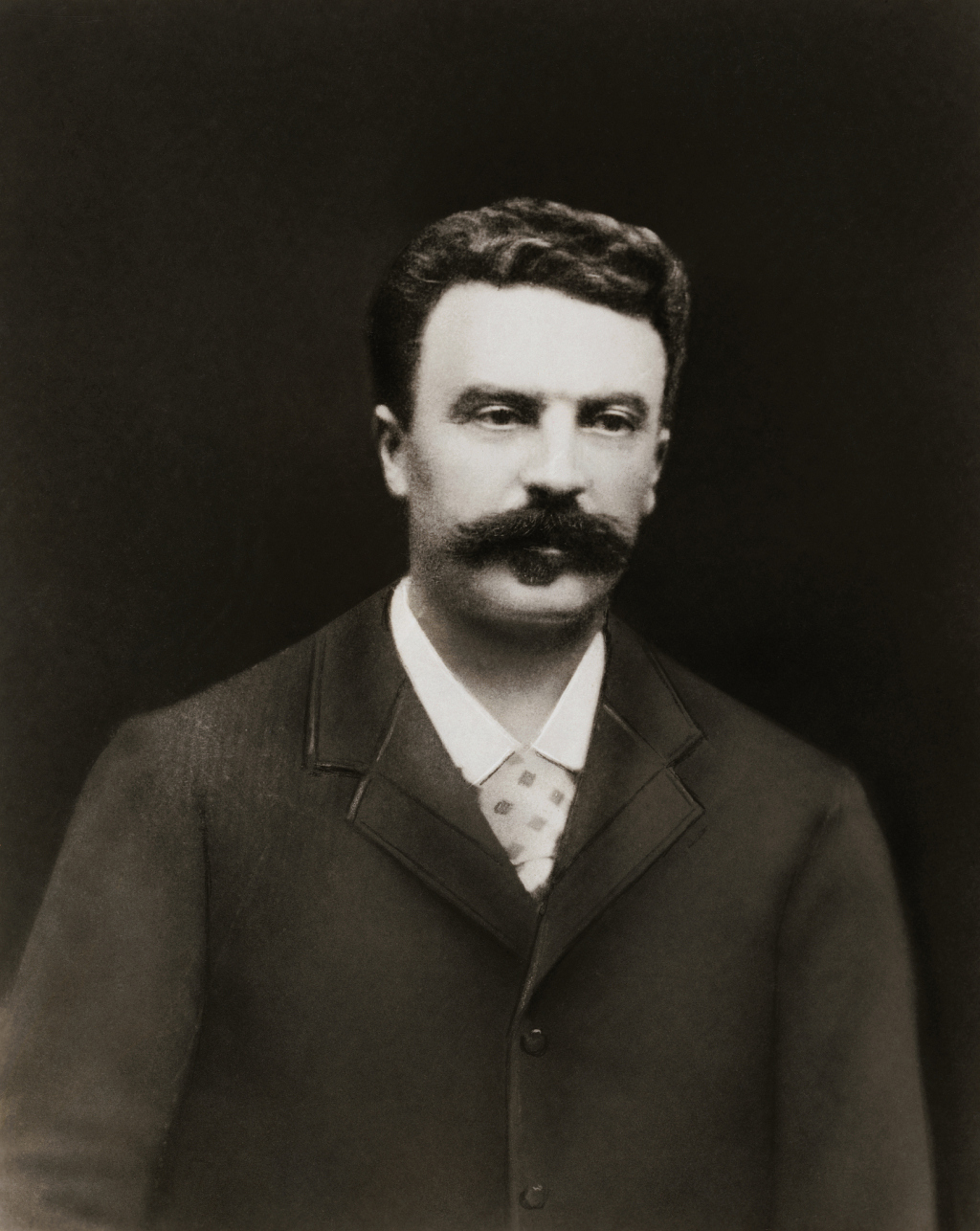

2025年8月5日,是法国作家居伊·德·莫泊桑诞辰175周年的纪念日。作为19世纪现实主义文学的重要代表人物,莫泊桑一生创作了超过300篇短篇小说。这些短小精悍的作品,以其清晰的结构、冷峻的笔调和犀利的社会观察而闻名。他尤其擅长刻画“小人物”,并且塑造了许多精妙的女性形象:不论是中产家庭中的妻子,还是社会底层的*,皆成为他笔下典型且深具张力的存在。他笔下的女性命运,构成了一个关于权力与欲望、体面与牺牲的复杂“多重奏”。在他的世界,“命运”不仅属于战争与政治,更深植于首饰盒、剧院、马车与疯人院之中。

莫泊桑

玛蒂尔达的项链:从虚荣到虚幻

作为莫泊桑最为著名的短篇小说之一,《项链》展现了他在结构设计和人物塑造上的高超技巧。许多人将这篇小说视为对“虚荣”主题的深刻讽刺,尤其将女主人公玛蒂尔达视作一个沉溺于幻想、最终为一时的浮华付出惨重代价的“惩戒式”人物。但若进一步探讨玛蒂尔达的转变,我们或许能看到一个远比“虚荣惩罚”更复杂、更值得同情的命运轨迹。

玛蒂尔达出身普通,却拥有对美与体面生活的强烈向往。她嫁给了一位基层公务员,生活平淡无奇,但内心却充满玫瑰色的幻想。一次舞会成为她短暂圆梦的机会——她借来朋友的一条项链,以“体面”的姿态进入那个她渴望已久的上层社交场。项链的遗失则成为命运的拐点,也标志着她虚幻的梦想中的人生的破裂。

从表面上看,这是一则“为虚荣埋单”的讽刺寓言:为了偿还那串看似昂贵的项链,她与丈夫用十年艰苦的劳作偿清债务,最终却得知那只是一串廉价的仿制品。这一“荒诞”的反转,似乎揭示了虚荣的可笑与代价的徒劳。

然而,玛蒂尔达的命运并不止于此。与其说她是为虚荣所惩,不如说她是在虚荣崩塌之后实现了现实的回归与精神的自我塑造。她并没有像《包法利夫人》中的爱玛那样沉溺在幻想中,最终以死亡逃避现实;她选择了承担,选择了脚踏实地地为错误负责,并通过劳动重建生活,愿意为自己的选择承担后果。如果没有吃到命运带给她的“虚荣”的苦头,她也不会成为后面那样离开幻想、回到现实的人。她的内心是高贵的:她失去了幻想中的生活,却获得了真实而坚韧的自我。

在这一点上,玛蒂尔达的精神面貌是复杂的。她曾有“心比天高”的一面,但她最终并未被命运彻底压垮,而是在磨难中获得成长。她的选择不是投机依附,不是用男性的力量拯救自己,而是靠自身和伴侣的努力来偿还命运的代价。

因此,《项链》不仅仅是对“虚荣”的讽刺,它同时也是对一个女性从幻想到现实的生命成长的呈现。莫泊桑并没有用冷酷的笔法否定玛蒂尔达,而是在故事的反讽与荒诞之下,保留了一种近乎温情的目光。他呈现的是:一位女性在幻想破灭后,并非崩塌,而是选择了坚韧与担当——这也使得这个人物具有了某种超越“讽刺对象”的生命厚度。

亡妻的珠宝:命运的馈赠明码标价

如果说《项链》是一个围绕玛蒂尔达本人展开的、从幻想走向现实的女性命运图谱,那《珠宝》则像它的镜像版本——朗丹太太的“*”与生活秘密,并非在故事中被她亲 *** 代,而是通过朗丹的追溯、推断才得以揭晓。这是一则围绕丈夫的“悲喜剧”。

朗丹太太,温柔、节俭,热爱剧院,平日的爱好就是购买假货珠宝。当她得病死去后,她的假货珠宝竟被鉴定为价值连城的真品。震惊之余,朗丹开始回忆她那些“出门看戏”的夜晚,那些从不解释来源的“礼物”,逐渐勾勒出一个与记忆中的妻子完全不同面貌的人——一个有情人、有秘密收入来源、靠“珠宝”换来优渥生活的女人,支撑着这个表面体面的小家庭。

朗丹作为丈夫,虽然在一开始感到了崩溃,但更大的狂喜淹没了他。《珠宝》中真正“被讽刺”的不是出轨的女主人,而是朗丹——这个以为自己了解妻子、自己是家庭中心的男人。卖掉珠宝,他开始享受前所未有的富裕生活。像一个得到了奖赏的旁观者,仿佛这场“出卖”从来不曾伤害到他,甚至开始疯狂吹嘘他继承来的遗产。

《项链》与《珠宝》构成了一种极具张力的“镜像结构”:如《红楼梦》中那句“真亦假时假亦真”,以为是真的项链,实际上是冒牌货;以为是虚荣的珠宝收藏,实际上价值超过20万法郎。这种对照暗藏着莫泊桑对“真假”、“社会秩序”的深刻讽刺:什么是真实的?谁定义了价值?是否每一个“正经”家庭的内部都可能藏着另一种“命运的隐线”?

无论是项链还是其它珠宝,朗丹太太是玛蒂尔达没有走上的另一条道路。她似乎“成功”地利用了社会规则为自己谋得物质回报,也未曾经历玛蒂尔达那种十年偿债的艰苦与幻灭。但在这种表面体面之下,却是一种更隐秘、更不言说的代价。朗丹太太没有为幻想付出代价,她为真实生活中的“交换”付出了女性肉体与尊严的隐形代价。

她并不“清醒”,也未必“堕落”,她甚至从未真正发声。她的存在只通过珠宝的反光折射到故事中,成为丈夫的迷茫与奖券。而朗丹也不是唯一“可笑”的人,他不过是一个自我麻醉、自我得利的小人物。他对妻子的缄默与“继承”,不过进一步揭示出一种制度性默契:对于女性的牺牲、付出甚至出卖,可以不问缘由,只要它能变现。

《珠宝》揭开了一层“体面生活”之下的交易机制——那些没有被诉说的、被默许的、以沉默达成的规则。在这些闪闪发光的珠宝面前,爱情、婚姻、忠诚、体面,这些词语的价值都开始动摇。

这个故事并没有痛苦,只有在幻觉与现实之间游走的个体,以及在珠光宝气中冷却下来的道德温度。

《莫泊桑中短篇小说选》,张英伦/译,人民文学出版社,2020年3月版

羊脂球:被驱逐的施恩者

《项链》与《珠宝》是将目光放在了小家庭的妻子身上,而《羊脂球》则是莫泊桑对底层*命运书写的代表作品。

战争之下的集体逃难成为揭示社会结构与阶级偏见的舞台。小说通过对一位*与一群“体面人”的互动描写,深刻呈现了在极端境遇中社会如何通过道德秩序对个体进行再度规训与压迫。

羊脂球是一名*。这种身份本身即被视为一种道德上的污点。因逃避战乱在马车上聚集的人群中,她被其余身份更体面的人们鄙夷,但却在别人饿肚子时主动分享食物,用善意赢得众人暂时的接纳。然而接下来,在集体利益面前,这种接纳迅速转变为利用与操控。

敌方军官提出条件,要求羊脂球陪他过夜。在这群惶惶不可终日的避难者中,真正展现出坚定立场和人格尊严的,恰恰是羊脂球。她坚定地拒绝侵略者,可曾受过她恩惠的众人并未与羊脂球站在同一立场,而是通过一套看似正义、实则功利的道德话语将牺牲的责任推给她。她所承受的压力,既来自社会对*身份的鄙视,也来自她所面对的“道德勒索”——如果她不“牺牲自己”,便是害了所有人。

羊脂球最终妥协了:并非出自主动选择,而是无可逃避的绑架。她所奉献的是身体,但更被否定的是她的尊严与主体性。这种牺牲并未换来认同,反而成为被进一步贬低的理由。那些在道德上谴责她、劝说她“不能自私”的人,在危机解除后迅速切割关系,以冷漠与侮辱对待她的付出。

小说呈现出的,不仅是对*身份的羞辱性利用,更揭示了某种结构性暴力:即便所有人同为战争下的弱者,在弱者共同体之中,依然有内部的剥削和牺牲机制。

底层女性依然被要求承担更多牺牲,并在牺牲之后失去任何道德话语权。这种暴力表面上以阶级为主轴,但通过对女性身体的利用而体现出一种具有性别维度的剥削方式。

《羊脂球》是一部关于道德伪善、阶级剥削与性别操控交织的作品,它所激起的愤怒,不止来自羊脂球被“出卖”,更来自于那种剥削被掩盖在高尚和体面之下的残酷逻辑。被践踏的善意道出虚伪的规则,制造出了真实的苦难。作为*,羊脂球是低人一等的;可她慷慨、坚定、为他人牺牲,她承载的道德高度,远不是身份高贵却道貌岸然的人能够与之比较的。莫泊桑借羊脂球既是写出了底层女性的命运,更是表达:社会的高低、贵贱的定义,被荒谬地彻底颠倒。

珂珂特 *** :一则关于女性困境的寓言

与前面的这些故事不同,《珂珂特 *** 》并不讲真正的女性,而是讲述了一条被收养、被驱逐、“阴魂不散”的母狗的命运。但这条母狗竟在某种意义上可以和羊脂球被归在一类人群中——“珂珂特”在法语中原意为“母鸡”,但同时也有“轻佻的女人”或“*”的含义。莫泊桑将这条被遗弃的母狗命名为“珂珂特 *** ”,显然不是偶然,而是一种力透纸背的讽刺——这条狗就像那种被男人一时收留、一时宠爱、最终又嫌弃并抛弃的“*”。她是被“施以怜悯”的对象,但又被视为秩序的威胁。

这里有几层强烈的暗示:这只狗一方面让人感到可怜,另一方面又被驱逐——就像*在社会中总处于“被需要但不被承认”的位置;她不停地生育后代(小狗),隐喻着生育的劳役与身体的商品化;她身边聚集着来自不同品种和“阶层”的狗,就像*服务的对象跨越了社会等级。最终,她对周边的生存环境似是造成了很大的麻烦,因此收养她的主人被要求处理掉珂珂特 *** 。

这篇小说最让人不寒而栗的地方,不只是狗的死亡本身,而是她在文本中几乎成为了一种“道德附着体”或“命运的回声”——莫泊桑写下的是一种惊悚式的纠缠:这只狗无论被遗弃多少次,总能找到回家的路,直到主人亲手将她溺死在水中。但狗的尸骨最终仍然回到主人的视野之中,他当时亲手为她在脖子上挂的挂牌:“珂珂特 *** ”,证明她又回来了,至死不休。她成为抛弃者的梦魇,她的主人无法摆脱这种恐惧与道德审问,最终在心理崩溃中疯掉,进入了疯人院。

这个抛弃狗的主人以一种矛盾的状态揭示出一种道德和感情的虚浮:他既能出于怜悯收养这只狗,又能在没有任何歉意的情况下选择杀死她。你根本无法判断他的道德标准是什么,他也并非彻头彻尾的恶人:道德就在面前裂开,谋杀是真的,疯癫也是真的,他的“善”是软弱的,“恶”也是懦弱的。他就是一个介于善与恶之间的现实人类,一个——普通人,一个无法让人相信是安全的普通人。

狗的死亡并没有带来解脱。她被抹去,但又必须作为“痕迹”被目睹。死亡不是消失,而是一种无法从历史中剥离的记号。狗的执念也成了命运的缩影:她一次次找到回家的路,但并不是幸运地“被接纳”,而是一次次提醒着男主人——你曾有过责任,却不愿承担后果。

这不是情感上的缠绵,而是一种道德系统无法处理的残余:一种被生下来、被卷入关系、但最终无人愿意负责的“女性存在”。

她的尸骨,最终成为“道德上的惊悚回旋镖”,而这份道德阴影,也最终将主人逼疯,是最终的“良心审判”与人性的自我瓦解。

《珂珂特 *** 》虽然并未真正出现一个“女性角色”,但却通过强烈的隐喻,呈现出女性作为被结构性抛弃之物的状态——一条狗的命运,成为底层女性命运的寓言。她既被社会需要、被男性占有,又被全社会嫌弃、驱逐、毁灭。这就是她的结局。

如果说玛蒂尔达、朗丹太太代表了在“体面社会”之中游走的女性,《羊脂球》和《珂珂特 *** 》便描绘出那些被系统性压制的、根本无法进入“体面”序列的存在。她们的身体被利用,声音被消音,尊严被践踏。

莫泊桑笔下的“社会系统”就这样运作着:在他的故事里,真正沉重的不是死亡,不是贫困,不是出卖,而是那种在牺牲之后依然得不到任何理解的冷漠;真正可怕的不是*,而是那些口口声声谈论“秩序”“理性”“正义”,最终却将责任和祸端都推向他人命运之人。

她们的命运,也许未曾改变什么,但她们留下的,是那个系统中最真实的缝隙,是让“体面”与“文明”开始露出破绽的地方。

正如前文所提到,比起宏大的叙事,莫泊桑更关切这些小人物的命运。以上这些故事,远不止于对这特定的某几类中低层女性的塑造,它们不断将读者引向一个更根本的问题:命运虽以一种强势而令人震悚的姿态出现在人的一生之中,可当命运不再神秘,而转为一种制度性的结果之后,我们究竟如何定义一个人的尊严?女性的命运,并非仅仅是“女性”的命运,而是一整套社会机制、道德秩序、自我认知如何作用于个体的剖面图。

这些女性的故事,归根到底也是莫泊桑自己的故事。莫泊桑的笔,在冷静的描述中,保留了对这些女性某种深沉的注视——既不粉饰她们的复杂性,也不轻易为她们辩护,却始终揭示出那一份无可逃避的困局。他不是一个站在道德高地上的社会批判者,因而这些女性的命运才在他笔下呈现出令人不安的真实与深度:这些女性或许并不伟大,甚至不总是“善良”或“纯洁”的,但她们在命运漩涡中的情绪是真实的,是由“人”本身的痛苦和欲望所驱动的。她们不是符号,而是矛盾、沉默、挣扎的人。

百余年过去,这些书写女性的短篇故事依旧很鲜活,莫泊桑的“命运多重奏”还在继续演奏着。当我们在这些精妙又短暂的故事中反复徘徊,同情这些人的处境,观照她们的一生时,谁又能说我们不是事实存在于莫泊桑笔下的一颗颗命运的微粒?