2025年9月5日,中国首部太空实拍电影《窗外是蓝星》登陆全国院线——当银幕亮起,400公里外的中国空间站仿佛瞬间拉近距离,8K摄影机的镜头扫过青藏高原的雪冠与辽东半岛的海岸线,掠过塔克拉玛干沙漠的褶皱与京津冀城市群的璀璨时,每一个画面都在诉说同一个真理:

这颗蓝色星球上所有壮丽河山,都是我们共同的家园。这些画面不仅震撼,更充满科学价值,并且从航天员视角看到的太空,恰恰赋予了影片一种真实而动人的临场感。

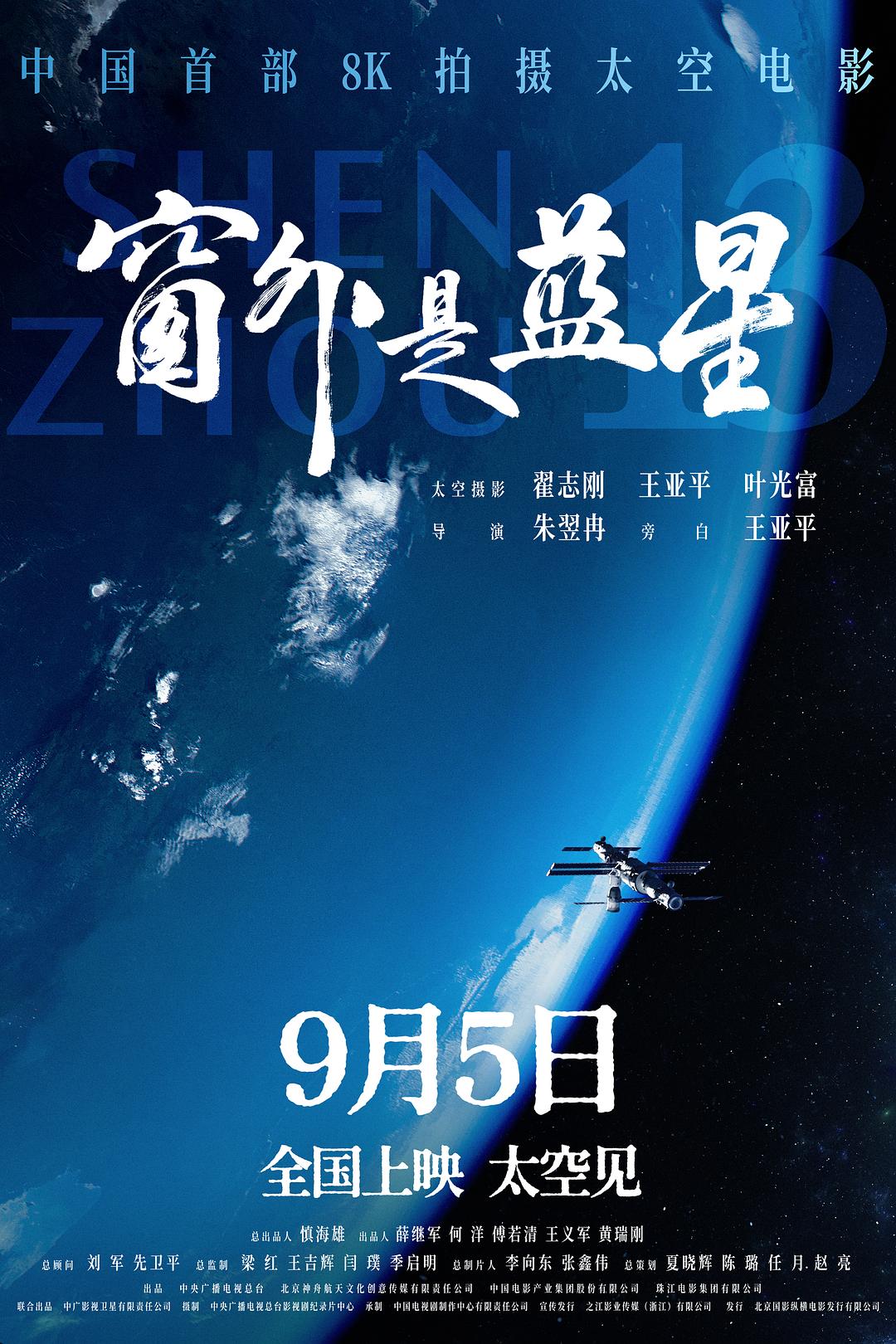

《窗外是蓝星》海报

《窗外是蓝星》的拍摄是一次航天人与电影人的双重突破。航天员兼任“太空摄影师”,在完成繁重科研任务之余,用特制的国产8K摄影机,记录了神舟十三号乘组在太空的183个日夜。主创团队无法踏足太空,却靠着适配太空的特制设备、与航天员的隔空协作,把“遥远的太空”变成了“可触摸的日常”。

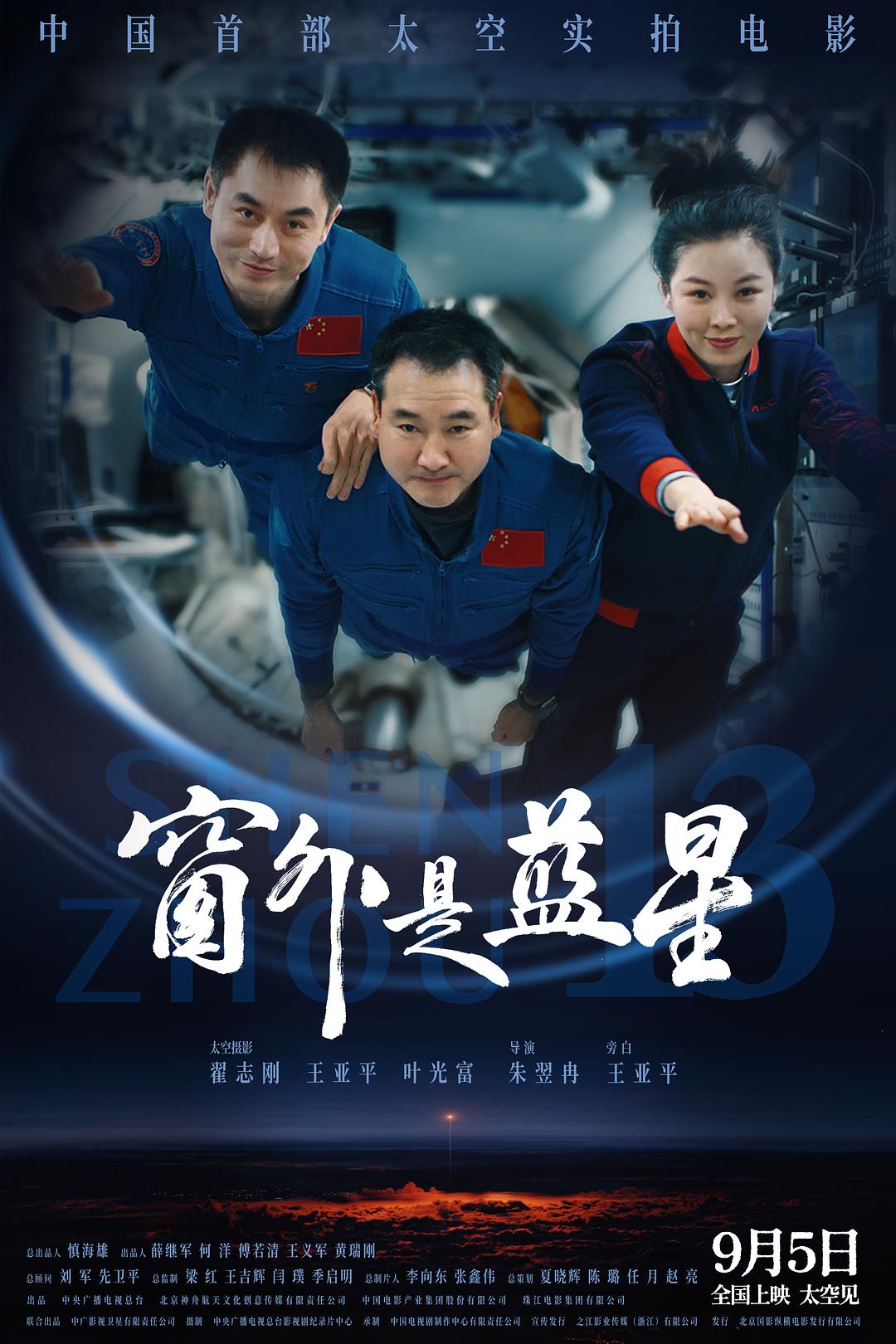

在这场仿佛亲临空间站的沉浸式太空旅行中,观众不会觉得是在“看电影”,更像跟着翟志刚、王亚平、叶光富三位航天员,一起经历了一次为期数月的太空驻留。

影片上映前,导演朱翌冉接受澎湃新闻记者专访,带领读者感受大国重器里的温度,也触摸宇宙深处的浪漫。

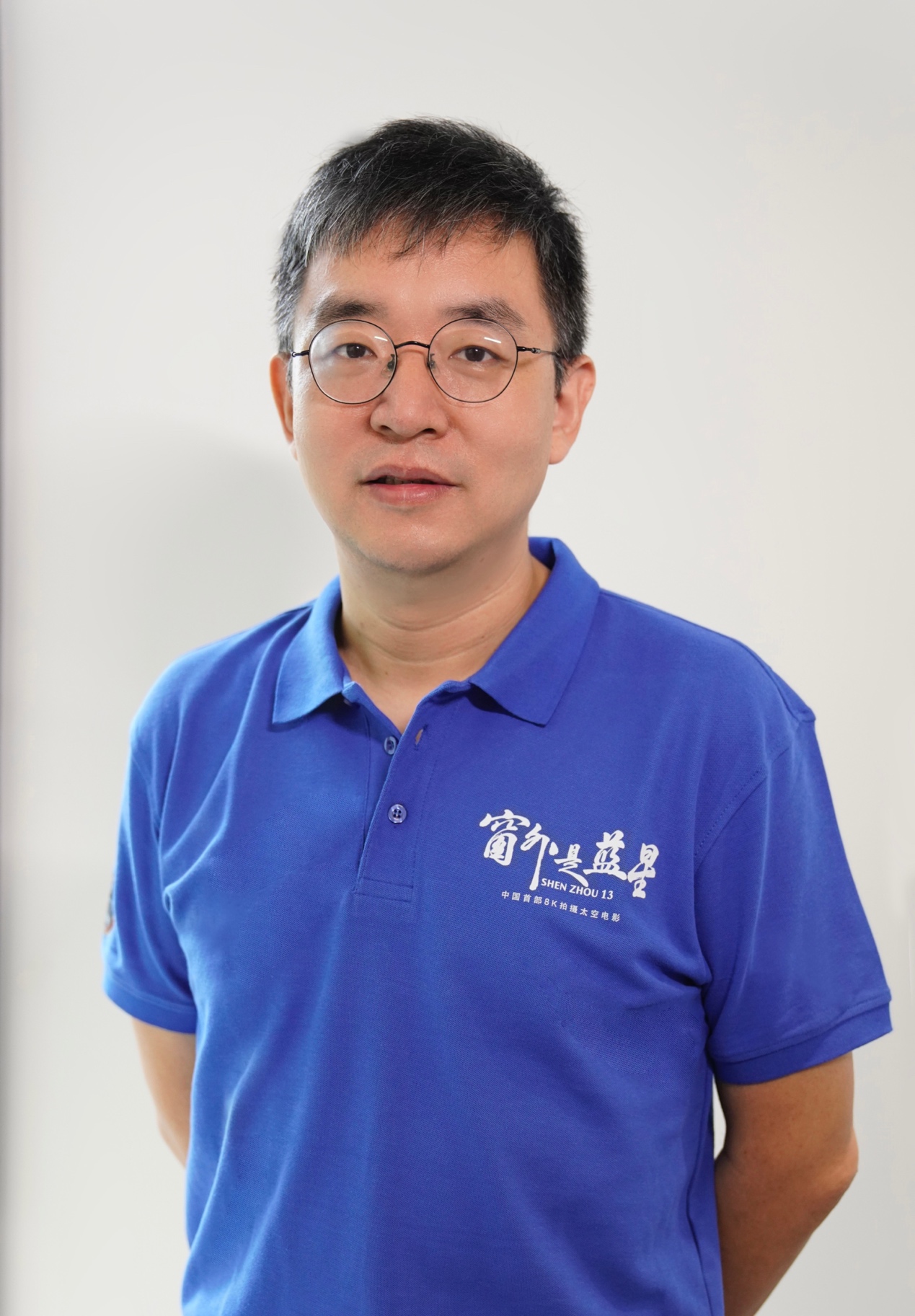

导演朱翌冉

差点“赶不上火箭”的摄影机和上不了天的导演

“其实早在我们筹备前,世界航天大国就已经盯上了‘太空电影’这块领域。”

2021年团队刚萌生想法时,就查到不少同行的动态:科布斯团队曾计划去国际空间站拍剧情片,法国航天员早就在空间站拍了《16次日出》,俄罗斯更是为了电影《挑战》,让摄影师专门去做了太空飞行训练……“那时候就感觉,太空要成影视工业的新赛场了,但这事有个硬门槛——得靠载人航天技术托底,不是谁想做就能做。”朱翌冉说。

恰好那时,中国航天的脚步正踩在关键节点上。2021年,国家正准备发射空间站核心舱,而这正是太空拍摄的“刚需”——“以前杨利伟他们乘飞船飞天,在轨时间短、空间有限,根本没法拍电影;但有了空间站,能长期驻留、运营稳定,就有了在里面搞影视创作的可能。”总台团队敏锐地抓住了这个机会,“过去中国人飞向太空、驻留太空、探索太空的报道,已经形成了大家熟悉的固定套路,我们想着能不能打破语境,从‘航天文艺’和‘航天新闻宣传’的路数中,重新开拓出一些新的表达。”

《窗外是蓝星》剧照

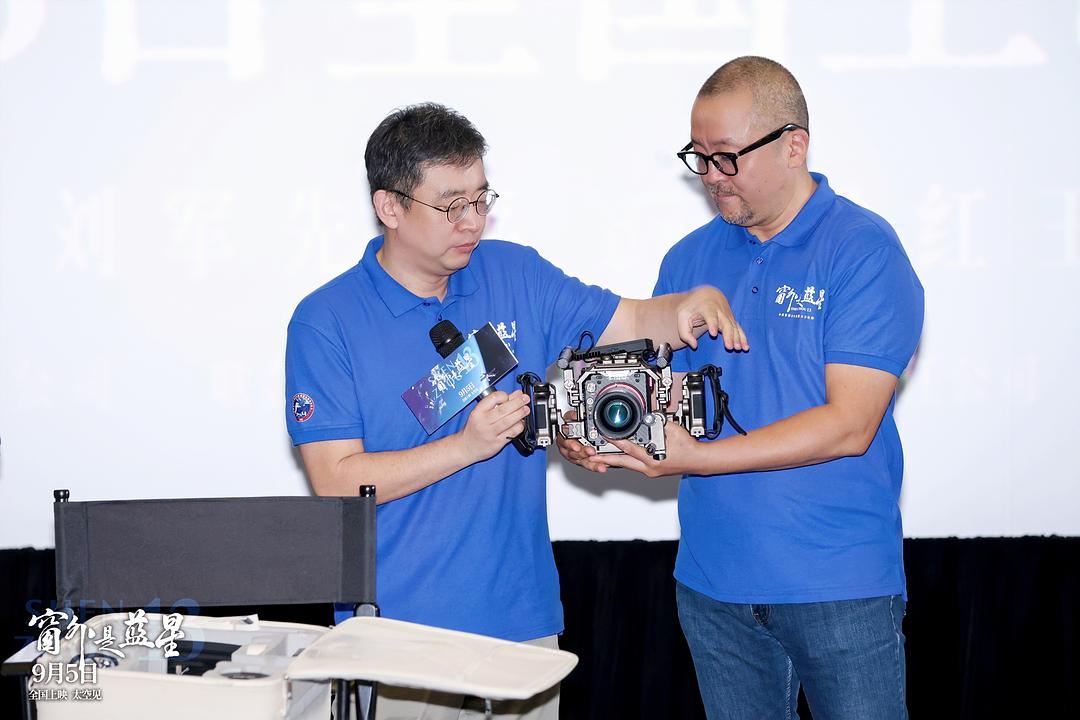

要拍摄一部“太空电影”,之一步就卡在了“机器”上——普通摄影机根本不适配空间站工作环境。“失重环境下机器会飘,发射时的震动能把零件震散,充电标准要对齐,空间站里还不能有异味、不能干扰科研设备等一系列标准。”朱翌冉找了7家国内顶级的影视设备机构,联合航天团队一起攻关,核心就一个目标:把8K电影机做“适配”。传统摄影机的体积、供电、操作方式都不满足太空拍摄的要求,他们把机身拆了又装,零件换了一批又一批,折腾了大半年,四台摄影机终于缩成了“三个货包”大小。

航天员上太空,能够携带的东西极其有限,连影片中随身带一个小小的兔子玩偶挂件都是王亚平经过反复计算才“抠”出来的空间。而在空间站里,航天员需要执行一系列的科研任务,拍摄纪录片素材算不得是太要紧的事情,因此,“三个行李箱”最终能不能登上后期补给物资的货运飞船抵达太空,在很长一段时间里,都是悬在朱翌冉心头的一块石头。

摄影机上天前还有一个小插曲,一开始团队把注意力都集中在研发摄影机本身,忽略了机器的包装,结果上飞船前背包被检测出有气味,而空间站是绝对不允许有异味的,那时候离货运飞船发射只剩数天,朱翌冉急得连夜联系工厂重做货包,“工人师傅们连轴转,做完后我们派专人抱着货包,坐最快的航班往发射场赶,紧赶慢赶终于赶上了火箭。”

此次太空拍摄,全程采用8K50帧的格式,更高的清晰度意味着这些珍贵的素材超级“吃内存”。1T的卡只能拍十几分钟,原计划准备50张,可设备厂商翻遍库存只凑出40张。“火箭不等人,只能先把这40张送上去,然后反复跟航天员强调‘省着用’——比如这个场景只能开10到15分钟机,那个镜头只能用一张卡,哪怕没拍好也不能补。”

诸如此类的困难比比皆是,每一个在地球上习以为常的操作在到了太空中都会变得艰难而奢侈。“当摄影机能够成功抵达空间站的时候,我们至少迈出了成功的之一步。”朱翌冉说。

特殊的太空摄影机

朱翌冉是总台影视剧纪录片中心的纪录片导演,曾参与《航拍中国》等一批高分纪录片的拍摄,而这一次的拍摄在他的职业生涯中也是格外特别。他不仅无法到达现场,和摄影师的沟通机会也极其有限。“我是唯一一个要通过电视新闻看我的剧组什么时候工作的一个导演。”

没法现场指挥,邮件成了唯一的“拍摄指南”。朱翌冉把任务拆成“定制清单”和“自由创作”,一面担心着素材卡容量有限,航天员把握不好度趁着新鲜劲把卡拍完了;一面又生怕科研任务重,最后留给拍摄的时间不够,素材不足以撑起一部电影。直到春节期间,他在新闻里看到空间站舱内布置的画面,一眼就认出了挂在舱壁上摄影机,那一刻,悬着的心才终于放下来。

当太空素材返回地球,剪辑师迫不及待地把卡 *** 机器——之一个镜头就让朱翌冉深感震撼,蓝色星球在背景里缓缓转动,没有旁白,却胜过千言万语。“我认为中国航天员在这部电影当中,表现出了强大的文化创造力、强大的个人魅力,我是特别服他们的。”

从全国人民的英雄,到银幕上的普通人

2021年10月,神十三乘组出征前,朱翌冉对翟志刚、王亚平、叶光富三位航天员进行了3小时的面对面培训。让航天员学会摄影是一项“任务”,除了神舟十三号乘组,后续的神舟十四、十五乘组,包括已经返回的神舟十二号乘组的航天员也一起参与了培训。

操作摄影机,对于需要进行操控许多复杂设备仪器的航天员们来说,不算是难事,更多的时候,“我们聊的不是‘怎么拍’,而是‘拍什么’。”

《窗外是蓝星》海报

不能实时跟踪拍摄进度,朱翌冉坦言自己一开始满心担忧,“我特别担心他们拍回来那个画面是‘各位观众,大家好,我现在身处的地方是中国空间站……’”朱翌冉跟航天员们反复强调:“以往的报道当中,你们是全国人民的英雄。但是在这部电影里面,我希望你们就是一个有温度的、活生生的人。”

于是在电影里,我们看到三个生活在太空里的普通人:翻着花样吃特制太空食物,在失重环境下飘着整理物资,跟孩子通 *** 时红了眼眶,会对着舷窗发呆……

“所以很多观众看完以后,都能感到我们没有去特别渲染或者强调什么东西,平平淡淡地讲述、生活,就是我们希望达到的一个效果。”

三位航天员性格各异、个性鲜明,时不时展现出的小幽默可爱而温暖。翟志刚写得一手漂亮的毛笔字,片名“窗外是蓝星”的大字就是他的“手笔”;王亚平主讲的科普课程格外生动有趣;叶光富的葫芦丝吹奏也很动听。

最终根据返回的素材重新组织影像,女性航天员王亚平成为这场太空飞行的讲述者。“太空旅行的旁白,只有去过太空的人,才能把那种真实的沉浸感传递出来。”她是航天员,是老师,是妈妈,也是女儿,这种多重身份能带来更丰富的情感层次。“我希望电影里有更多柔软的东西,女性视角恰好能补上这一块。”

王亚平

影片中,王亚平说到自己出发前收到美国女性航天员写给她的信,告诉她全世界无数女性,因为她,也将目光投向了更遥远的窗外。平静而略带沙哑的讲述让影片的旁白显得格外有力动人,而导演朱翌冉透露,那份沙哑是因为单位只给了她一天时间,从早到晚地反复打磨,嗓子“劈”了,才有了独特的质感。

素材里还有许多让朱翌冉惊喜的瞬间,比如叶光富跟家人通话的镜头:他坐在通话席上,妻子在屏幕那头笑着,小女儿却不安分地跑来跑去,突然把小脑袋凑到镜头前,奶声奶气地喊“爸爸”。空间站是大国重器,可这个小脑袋一出现,冰冷的科技就有了家的温度。还有王亚平带上天的、女儿的粉色小兔子玩偶,在失重环境下轻轻飘浮,就像一个情感符号:无论飞多远,家的牵挂永远在身边。

“作为导演的我,看到了很多镜头,我都很惊喜,这个惊喜不一定是说某个镜头拍得多好,而是源于他们完全地理解了我要的东西,明白了这个电影所要呈现的气质。”

《窗外是蓝星》剧照

一场太空旅行、一颗种子

长达半年的太空驻留,要浓缩在90分钟的电影里,主创团队在剪辑策略上选择了带领观众进入一场身临其境的“太空旅行”。没有刻意的科普讲解,只是跟着航天员的日常走。

叙事结构完全是按照“人的感官”来设计的。刚进空间站,先拍“怎么活下来”——水从哪里来?太空食品怎么吃?睡袋怎么固定?氧气怎么供应?这些最基础的生存细节,是每个人到陌生环境的之一反应。“就像你到了新地方,之一反应是先安顿下来,解决生存问题,而不是先欣赏风景。等生存问题解决了,再拍投入工作、完成最难的任务,之后才有心思靠在舷窗边看风景、思考,慢慢生出思念,最后带着不舍和期待回家。”

《窗外是蓝星》剧照

中国空间站自带科普属性,只要跟着航天员的视角进入那个环境,自然就进入一个充满航天知识的大课堂,科普是顺其自然的结果,但团队还是有意不去强调过多的“知识点”,“我们并没有刻意想去科普,因为不希望观众走进电影院是去‘上课’,这不是电影要完成的东西。”

还有观众疑问“为什么飞船一落地电影就结束”,朱翌冉的答案也很明确:“因为太空旅行结束了——怎么出舱、怎么跟家人相拥,那是他们个人的事儿,太空旅行就是落地的一刹那就结束了。我们想更大限度释放‘太空旅行’的概念,让观众记住在空间站里的真实时光。”

更深层的,是文化与情感的传递:“影片里有句台词‘无论我们飞多远,过年都是中国人最重要的事情’,这就是我想表达的核心——科学会带着我们越走越远,也许有一天我们不在地球上了,但中华民族的文化传统、我们血脉里的这些文化基因、我们处事的态度、我们的价值观会一直延续下去,不会因为飞得远而改变。”

《窗外是蓝星》剧照

而这部电影的意义,远不止呈现一段旅程。“我希望它能成为一个催化剂”,朱翌冉谈到,对于孩子们来说,它可能是一颗“种子”,让更多孩子对航天产生兴趣,觉得太空不是遥远的“高精尖领域”,而是和人的生活、情感相关的地方。“以前大家觉得太空很远、很‘高精尖’,但这部电影里有航天员吃住行的细节,有他们和家人的互动,能让孩子觉得太空不是遥不可及的。”同时,此次拍摄也能让中国影视进一步探索太空实拍更多的可能性,“对于未来的剧情片创作、纪录片创作,都能起到一些推动作用。”

首映现场

这是一部关于梦想的电影。“漫漫长路曲折,何日才结果,心之所向皆为嘱托......”当电影《窗外是蓝星》的片尾主题曲《盛世星河》缓缓响起,画面中闪过的一幕幕画面,正是中国载人航天人点滴心血的真实写照——从上世纪70年代的预先探索,到1992年中国载人航天工程正式立项;从神舟五号杨利伟首次飞天时在太空舱内展示国旗,到神舟十三号航天员在轨驻留6个月创造中国新的纪录......中国航天人接力奔跑,不断创造新的航天成就。