如何将“表演性”融入艺术与个人形象?西班牙画家毕加索(Picasso)曾以其立体主义肖像画而闻名,他还为俄罗斯芭蕾舞团设计过服装,并热爱斗牛的激烈场面。澎湃新闻获悉,英国泰特美术馆近日将呈现的新展探索了这位不妥协艺术家的戏剧性一面,1925年创作的经典作品《三名舞者》作为泰特美术馆的珍藏之一,成为此次核心展品。

英国泰特现代美术馆将于9月17日举办特别展览“毕加索戏剧”(Theatre Picasso),以巴勃罗·毕加索(Pablo Picasso)创作于1925年的经典作品《三名舞者》(The Three Dancers)为核心,纪念这幅作品诞生100周年。此次展览将汇集约45–50件毕加索的作品,包括绘画、雕塑、纺织品与纸上作品,部分来自泰特的馆藏,亦有多个欧洲重要机构的借展品,其中不少是首次在英国亮相。

毕加索的《三位舞者》,1925年。图片来源:泰特美术馆

《三位舞者》:一场悲剧的舞台

《三位舞者》表现出扑朔迷离的舞蹈场景:扭曲的舞者无声地舞动于狭小空间中,充满暴力、情欲、内省与心理冲击。这幅作品标志着毕加索走向超现实主义时期的关键转变,该画后来刊登于1925年7月的《超现实主义杂志》第四期。对于作品所描述的内容有多种解读。

这幅作品创作于1925年春,毕加索与妻子奥尔加(Olga Khokhlova)一同去参观芭蕾舞团的彩排,他为舞蹈演员们画了一系列美丽优雅的草图,是古典主义风格的画作,但噩耗传来,一位老友拉蒙·皮肖去世,将毕加索潜藏已久的不安,反常情绪催发出来。结果就是咄咄逼人的三个舞者诞生了。“前所未有的暴力感、用色激烈、身躯畸形,与他当时正在探索的古典路线相去甚远。”毕加索研究专家查理·米勒(Charlie miller)曾在一部纪录片中指出,一开始着笔的风格如同描绘美惠三女神一般平静温和,但最后却演变为某种狂乱冷酷的东西。当时的毕加索正处于上流阶层,与芭蕾名伶奥尔加·科赫洛娃结合,令人羡慕。但突然画了这样一种风格,应该是他思想观念的一次大转折。对浮华刻板生活的厌恶,使他生气而愤怒,转而为狂暴。”右边的阴影应该就是暗示着好友的离世。当中的舞者只有一个眼睛,“或许画的就是他的妻子,当时这段婚姻已在破裂的边缘。”查理·米勒说,当观者将头偏向右侧九十度看时,当中舞者的眼睛则变成一张咧着笑的嘴,露着大牙。

另有一种说法是此作与毕加索朋友圈的“爱情悲剧”相关,毕加索年轻时的挚友卡洛斯·卡萨吉马斯因单恋 *** 杰尔曼开枪自杀身亡,巧合的是,杰尔曼后来却成为拉蒙·皮肖(也是毕加索好友)的妻子。于是,卡萨吉马斯的死、杰尔曼的存在、以及皮肖的婚姻,都成为这幅画的隐秘象征。

与毕加索早期的立体主义相比,《三位舞者》更加狂乱、尖锐和不安。毕加索甚至承认:“我始终觉得它更该叫《皮肖之死》。”一些学者认为,《三位舞者》比《格尔尼卡》更直接地揭示了艺术家的心理创伤。

毕加索的“戏剧性”艺术

毕加索的创作远不止于形式上的革新,“表演性”成为他艺术与人生的重要主题。《卫报》评论员认为,这个展览更像一个“舞台”,策展人希望通过一系列歌舞表演和剧场式的空间,为观众带来“富有节奏感的体验”。

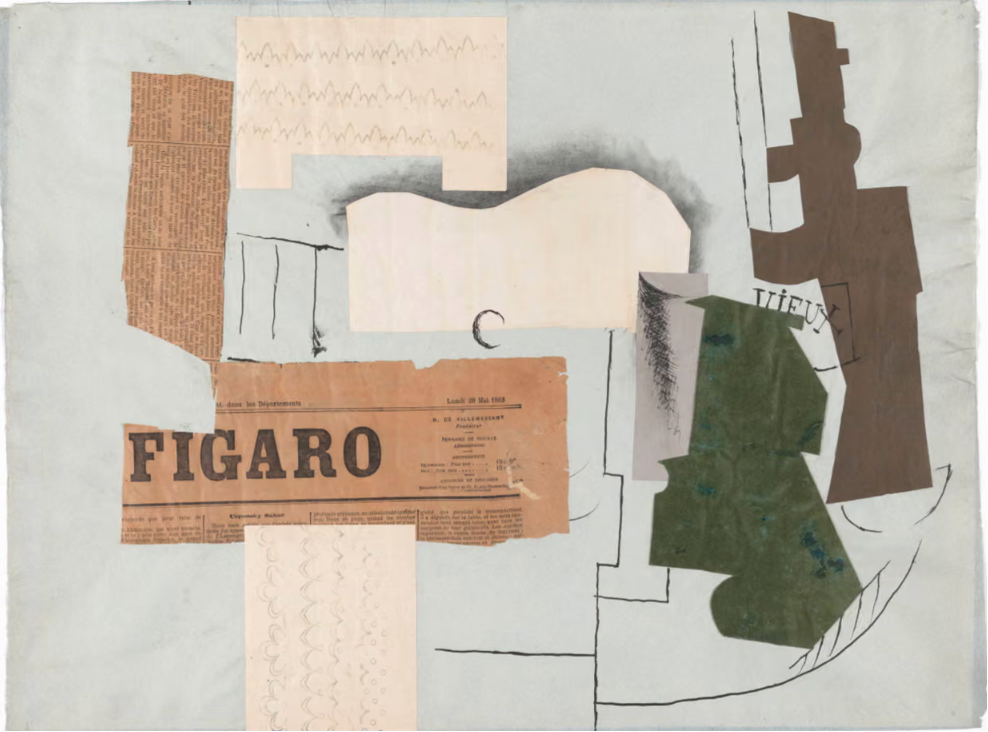

毕加索的拼贴作品,创作于1913年。图片来源:泰特美术馆

戏剧化的创造力对现实的意义

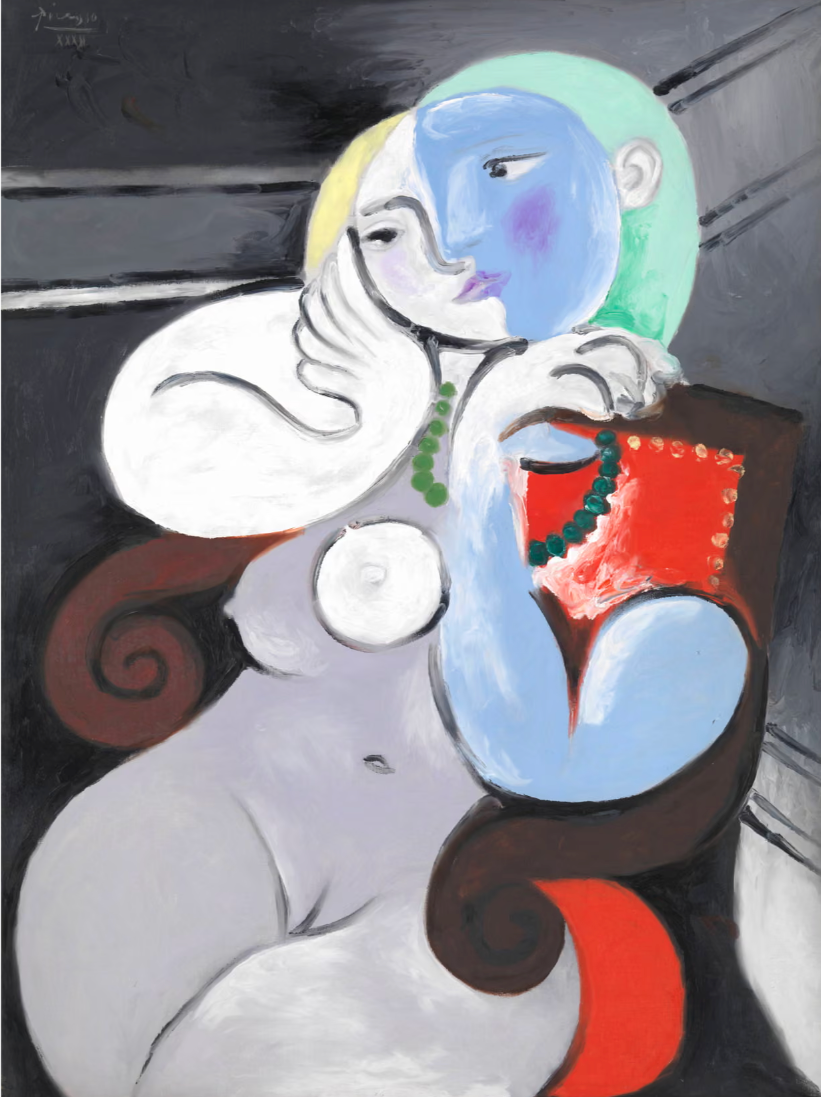

展览还展出他在雕塑和拼贴方面的实验。1913年的拼贴作品使用真实物品,开启了现成品创作的道路;《公鸡》(1932年,1952年铸造)展现了他将随性与魔力结合的天赋;而《红扶手椅上的裸女》(1932年)则通过立体主义的扭曲美学歌颂了他的爱人玛丽·特蕾莎·*。

雕塑《公鸡》来源:泰特美术馆

毕加索的《红色扶手椅上的裸女》,1932 年。图片来源:泰特美术馆

1937年,毕加索创作了震撼世界的《格尔尼卡》,是以法西斯纳粹轰炸西班牙北部巴斯克小镇格尔尼卡创作的一幅画。同年创作的《哭泣的女人》更以强烈的戏剧感展现痛苦与恐惧:手指抓挠着脸庞,撕扯着皮肉,露出了头骨,眼神呆滞,甚至在瞳孔中浮现出黑色轰炸机的轮廓,它们是袭击格尔尼卡的德国轰炸机。评论家称之为“毕加索戏剧感的惊悚之作”。

毕加索的《哭泣的女人》,1937年。图片来源:泰特美术馆

《毕加索戏剧》让观众重新思考,如何通过戏剧性手法回应个人悲剧、时代危机与历史冲突。正如策展人所言,这场展览不仅是观赏毕加索,更像是进入一场“仍在上演的戏剧”。