玉器研究是考古学研究的重要组成部分。玉器是反映人类社会生产力、经济发展、礼制、文明与意识形态的典型器物。近些年来,随着中华文明探源研究的升温,史前玉器的研究也相应变得热火朝天。不惟专业学者,普通民众也对史前玉器报以极大的热情和兴趣。其中,又以红山文化玉器和良渚文化玉器吸引了最多的关注。近年来的多项玉器大展,如“玉润中华:中国玉器的万年史诗图卷”“龙腾中国:红山文化古国文明特展”“玉韫良缘——良渚文化精品展”等无不见证了中华玉文化的源远流长、辉煌灿烂。千年之前的玉器凝结了古人的技术、审美和精神信仰。今人的思考能与古人的心意处于同一境界吗?这无疑是一项既充满趣味又富有挑战的多元的思想探索。“文博圈”对南京师范大学历史文博学院徐峰教授就良渚文化、玉琮等主题做了一次采访。徐老师畅谈了他关于良渚文化玉琮、神 *** 面纹等问题的思考。

陈:徐老师好,您对良渚文化素有研究,尤其是关于玉琮,有不少新颖的见解,出版了《建构神圣:良渚文化的玉器、图像与信仰》一书。我对良渚玉琮一直很有兴趣,想请您就玉琮的文化内涵谈一谈你的思考。您是如何关注到良渚玉琮这一器物与相关研究的呢?您围绕这个主题已经做了很多工作,并一直在整合、完善,请您继续谈一谈。

图一 徐峰教授在良渚博物院接受采访

徐:好的。我想每一个学考古专业的学生,尤其是对新石器时代考古感兴趣的,都会注意到史前长三角地区的考古学文化。因为分布在此地的良渚文化太有名了。我对良渚文化的兴趣自大学时就开始了。当时系里开设了《古代玉器》这门选修课。课外经常会去南京博物院看一些展览。在南博那座仿辽式建筑的展厅里,有一个专门的玉器馆。关于玉器的陈列一上来就是良渚玉器。五千年前的玉琮、玉璧、串饰等被展陈在玻璃柜中,是那么精致。对良渚玉器的接触就是这么开始的。尤其是武进寺墩良渚墓葬的一个复原陈列,令人印象深刻,每次去南博,都要看到。另外,大学期间每次放假回家,从南京坐大巴车出发,一般到了常州的时候,会下高速,走常州-江阴境内的公路。记得途中有一个地方竖立着玉琮的雕塑,也是看了很多年。当然这里面更重要的是阅读。写玉琮的文章非常多,读了不少,但印象最深的是张光直先生的名文——《谈“琮”及其在中国古史上的意义》(收入《中国青铜时代》)(图二)。这篇文章对于考古学人有很多启发,这个我们下面再说。对良渚文化、玉琮的印象和认识就是这么一点一滴累积起来的,自己也慢慢地有了一些想法。

图二 张光直先生著作

陈: 我们先回到玉琮诞生的文化背景。环太湖地区是良渚文化的文化母区,琮是良渚文化的代表性器物之一,良渚文化为什么会产生玉琮这样的器物?

徐:让我们回到距今五千多年前。彼时,在史前中国的东方沿海地区,已经有若干处发达的玉文化区域了:红山文化、凌家滩文化,以及较前两个稍晚一些的良渚文化。将这三支考古学文化的玉器浏览一下便会发现:每一个文化里面都有若干类标志性的、具有地域文化特色的玉器。比如说一提到红山文化,就会想到兽面形玦饰(图三),也就是“玉猪龙”、斜筒形玉器、勾云形玉器、各类仿生玉器(龟、鸟)等。凌家滩,则包括玉鹰、玉版(夹在玉龟壳里)、猪首形龙、玉龟形器(图四)、玉猪、玉虎(图五),等等。良渚文化年代上比凌家滩文化略晚一点,凌家滩文化与良渚文化之前的崧泽文化差不多同时。假如我们从今天文化产业的视角来看当时的玉石工业,良渚先民一定曾努力思考,要创新出一种独具区域文化特色的玉器。玉琮正是在这个带有点文化竞争性质的背景中应运而生。除了玉琮,还有大玉璧,良渚文化把琮和璧结合得很好。

图三 红山文化兽面型玦饰

图四 凌家滩文化玉龟形器

图五 凌家滩玉虎

再从具体的设计来看,我认为玉琮的设计并非无源之水。任何一个文化、艺术家们要创造出一个新的东西,它不可能没有借鉴参考。创新的过程是一个交流、继承、吸收的过程。我觉得琮的设计首先就应该这么来看。就是说它虽然是一个良渚文化的典型器物,但它的身上,存在其他文化也有的若干共性。首先是方圆造型,琮的造型应该说是一个非常成功的设计。浅眼一看,琮的造型并没有一种剑走偏锋,让人惊异之感。但是,方圆组合的优点在于稳重、端庄和典雅的,能够得到大多数的青睐,其持久和广阔的社会生命就是更好的说明。我们可以拿琮和凌家滩文化的几件玉器对比一下,玉鹰、玉版都是充满灵感力的作品,但是到目前为止只发现过一件,有点 *** 版的意思在里面。也就是说,它们没有得到批量的生产,折射出它们的累积性发展不足。凌家滩文化的玉器给人以一种处于摸索、初创,尚未模式化阶段的感觉。

陈:请您展开说一说刚才提到的诸文化共性,以及它们对琮的设计的影响。很多人对“琮”到底是什么,它的作用是什么,其实还是不太理解的。我们刚刚说的这个“外方内圆”的设计,对应“天圆地方”这种空间思想。它为什么会被设计成这样呢?是否存在着自然界中的参考原型?读了您的著作和论文,我知道您的观点是琮的原型和神 *** 面的“兽”的原型都是龟。这是您的原创性观点,我之一次接触到这个说法的时候,有耳目一新的感觉。在一些神话传说中,就有龟负天地的故事。您是怎么把两者联系到一起的呢?

徐:琮的外形方圆组合,造型并不复杂。在距今五千多年前,不同地区的先民已经有基本的几何学知识,懂得绘制方圆。我在参观牛河梁积石冢时,看到砌得方正的石冢(图六),当时就有一种感觉,史前时期不同区域的先民,尤其是上层人士,确实有过神圣的旅行,到别人家去看到过彼此的神圣建筑。这是在和凌家滩文化、良渚文化的相关器物比较后自然产生的一种感觉。

图六 牛河梁积石冢

但是琮又很抽象,一眼看不出它是什么、像什么。在艺术造型过程中,抽象是一种难得的能力。具象是一种直接的模仿,你照着做就行;但抽象往往是在造型时将具象打碎,再重组、整合、变形,最终产生一种“似与不似”的效果,留下很多阐释的空间,所以很容易众说纷纭。比如红山的兽面形玦饰,兽首,曲身。是猪、是熊,有很多种说法。红山人在设计时,是有所本,还是在造型时有意模糊化呢?我觉得兼而有之。它的整体造型似昆虫的幼虫形态,这点我一直都比较同意。又比如凌家滩文化的玉鹰和玉版中间的八角星纹也引起很多讨论,我也讨论过。也是众说纷纭。原因就是抽象。那么回到玉琮,玉琮也是如此,但玉琮的设计一定是有所本的,艺术来源于生活又高于生活嘛!它不可能在自然世界中完全没有参照物,就突然弄出这么一个高度抽象、无根的东西。这就需要我们不断地去认识,去逼近历史的真相。

任何一个研究者,在自己进场讨论时,首先要把自己放到学术史的语境中去。如前所述,张光直先生关于琮的认识是绕不过去的。他认为琮的原型是“地柱”,或者说是“宇宙之轴”。今天越来越多的考古学者同意这个观点。张光直为什么会有“宇宙之轴”这个认识呢?他是通过比较文明的视角来谈这个问题的。他曾先后在美国耶鲁、哈佛任教。他的美国同事不少是从事中美洲考古的,如著名的玛雅学者迈克尔·科(Michael Coe)、威廉·费什(William L.Fash)。在中美洲文明中,诸如萨满教宇宙观(Shamanistic Co *** ology)、层叠宇宙(tied co *** os)、动物伙伴的概念是十分流行的。张光直很自然受到这方面影响。同时,在他的文字中,也常引用彼得·弗尔斯特(Peter Furst)、米尔恰·伊利亚德(Mircea Eliade)的作品和观点。要知道,在上个世纪七八十年代,国内的考古学者还很少能接触到这些作品。张光直所处的国际化学术环境让他可以从更宏大和比较的视野来认识中国古代文明和某一类具体的物质遗存。所以,张光直也就扮演了中西桥梁的角色,很多学者通过张光直认识到更广阔的文化、文明、宗教等等。

图九 吴哥寺中的林伽(徐峰摄)

陈:怎么会想到龟与琮的联系的。

徐:这个联系说来蛮有意思,说得好听一点,有日常所见中的灵感突现。比如曾经看到一只大龟,俯视视之,它的背甲和四肢构成方圆组合,有点像琮。此念一起,保持跟进追踪,观念就慢慢成形了。还有一个启发则是阅读。美国学者艾兰(Sarah Allan)的成名作“The Shape of Turtle: Myth, Art and Co *** os in Early China”,中文译本名《龟之谜》,先后在四川人民出版社和商务印书馆出版。这是一本有关商代神话和艺术的经典之作。我读书时,非常细致地学习了这本书。龟的背甲和腹甲结合正好是这样一个方圆的结构关系,当你注意到这个结构关系,很难不把它和琮的结构联系起来去进行比较。艾兰在书中还说,龟腹甲呈亚形,如果在亚型基础上,在四个方位各放一个支柱的话,那四个支柱就像四座山一样,撑起了一个圆形的天;如果在这个圆形的天外再套一个方形,那正好就是玉琮的俯视形状。这个想象的示意图启发了我,是灵感层面的。但光有灵感和想法是不够的,还需要证据支撑,要进一步寻找证据去证明这个灵感。研究的初步阶段还包括了对龟的观察,买了一些有关动物的书来读,也尝试把背甲和腹甲给它分开,这些都是论文前期的思考和准备。我注意到从事甲骨文研究的学者也曾有过这种实验考古的经历。我在读博期间,曾去清华听李学勤先生的古文字课,他花了好几节课的篇幅讲甲骨物质材料准备方面的知识。学习古文字的人也需要经历这样一个过程:龟壳是怎么来的?你怎么处理这个龟壳?我还看过一篇文章,讲美国汉学家吉德炜(David N.Keightley)打算以商朝的方式烧裂一块骨头,他去买了牛排,煮了它。两个小时后,房间里臭气熏天。

陈:那么,这样一种与龟有关的宇宙观或者表达,在其他的史前文化中是否存在呢?

徐:答案是肯定的。这就是我刚才说的诸文化共性,这些共性构成了一个外部情境,相当于一个时代文化特性。对我们理解良渚玉琮和龟的关系是有帮助的。什么叫外部的情境?我们可以设想一下,生活在长江下游的人群的宇宙观,和生活在辽河流域、中原地区的人群的宇宙观,会一样吗?会有很大的差异吗?生态、生业、饮食等肯定有差异。但是就天、太阳、大地这些宏观的宇宙观层面而言,我就觉得可能相似是主要的。有句诗说“山川异域、风月同天”,就是很好的解释。在汉代神话中,日中有金乌,月中有蟾蜍,就是一个共享的宇宙观。龟的背甲隆起似天,腹甲平整如地,正是天圆地方的微观模型。红山文化积石冢里出土过玉鸟和玉龟。红山还有一类斜口筒形器(图十)。郭大顺先生认为它是对龟壳的抽象表达。不过也有不同意见。因为这个器物比较抽象,就仁者见仁,智者见智了。

图十 红山文化斜筒形器(徐峰摄)

我倒还是比较倾向于这个器物挺像龟壳的。类似的是,凌家滩遗址一座墓中也出土了三件龟形器。还有那件著名的玉版,是夹在龟壳中出土的。在同时期的其他文化中还有不少与龟相关的遗存。张居中先生撰文指出:“从时间上来看,用龟习俗具有阶段性。从贾湖至大汶口文化,年代上具有连续性。龟甲的出土年代跨越数千年。贾湖遗址出土龟甲的墓葬有23座,一期有2座;而到了二期,龟甲随葬的墓葬数量激增到19座,单墓随葬龟甲数量也出现了多样化,分别为1、2、3、4、6和8不等;至三期,龟甲墓的数量又锐减到2座,单墓随葬龟甲的数量多也只有两个。到了大汶口文化时期,大墩子、刘林、花厅、王因、野店等大汶口文化遗址均发现有随葬龟甲的墓葬。一般随葬龟甲数量都是一个或两个,最多三个。”过去高广仁先生写过史前的龟灵现象。越来愈多的证据表明,龟灵崇拜的时空范围是很广阔的,不是一时一地的这么一种孤立的文化现象,反而是一个共性的存在。在这个基础上,我就在思考,良渚人是在文化共性的基础上创新出自身的个性。玉琮首先在内圆外方的结构上来说和龟非常相似,与凌家滩玉版、红山方、圆积石冢也在方圆组合上类似。玉琮就是一个既能反映五千多年前物质遗存共性,又有良渚文化自身特色的一个高级的文化产品。良渚人在设计玉琮时,既与时代同轨,又有所创新。

陈:那为什么不直接 *** 一个龟形玉器,而是把它抽象成一个外方内圆的玉琮来隐喻?

徐:任何一个区域社会,不管是史前的社会还是现代社会,它在发展中,特别是进入社会复杂化的一个进程中,随着发展程度、复杂化程度的提高,社会内部的差异性、分异性会越来越明显。区域社会之间相互竞争,这个竞争是多方面的。其中一个方面就是文化产品与艺术品的竞争。玉琮、兽面形玦饰都属于高端的文化产品。良渚要设计这么一个产品,如果直接以具象龟的形状设计,那就谈不上设计,和红山和凌家滩就没有区别了。这既没法体现良渚文化的竞争力,也没法体现设计的创意。当然,良渚也有具象的龟形器物。

陈:那么我是否可以这么理解,既然琮以龟为原型,那么实际上龟和琮随葬在墓葬中有相似的含义。

徐:这就问到点子上了,的确可以这么认为,或者至少是有关联的。如果说“宇宙之轴”是一种观念原型的话,那么龟、山、梯子等就是具体的物化。在古代神话系统里,女娲炼五色石以补苍天,断鳌足以立四极。包括历史上有很多龟负山、负天、负人、负碑的物证,皆可证明龟具有“宇宙之轴”的性质。其他古代文明中也有类似表述,在古印度神话中,乌龟趴在衔尾蛇背上,四只大象再站在乌龟背上、支撑着大地。此外,也有学者从古代文献入手,指出过玉琮的原型就是“昆仑”。倘若是昆仑的话,与我的观点也不矛盾。因为昆仑也是宇宙之轴。而且,古籍里昆仑山别称“龟山”,沂南东汉墓中,西王母正是处于一座由龟所托的神山之上。

“宇宙之轴”这个观念,反映的是人类思维中宇宙是分层的,也就是层叠宇宙。中国古代宇宙观的关键特征是“关联”。人间世界与超自然世界的联系。因为宇宙分层,世界分隔,要关联就需要沟通物、连结物,这类沟通物有的是自然界的山,有的是阈限动物,像龙、龟等,以及核心角色萨满这类人物。用龟甲占卜,就是说明龟是通灵的,沟通不同世界,交换信息。所以龟,包括以它为原型的玉琮,扮演“宇宙之轴”这么一个角色。

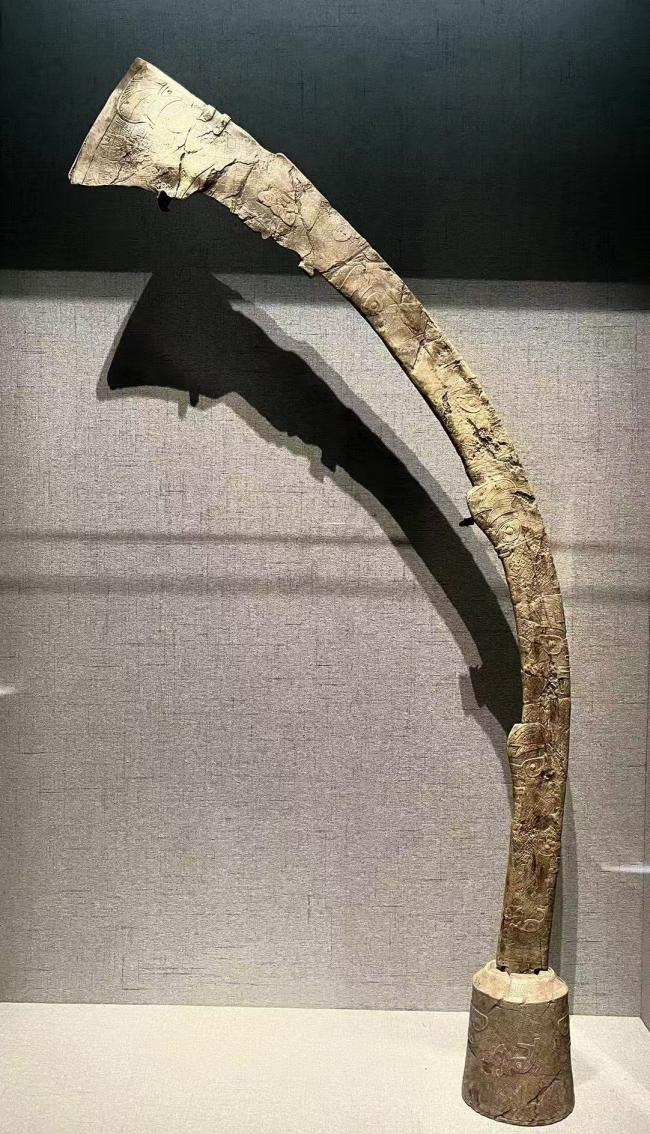

说到这,关于琮的答案已经呼之欲出了。无论在红山、凌家滩还是大汶口,都随葬了很多的龟甲,再联系武进寺墩的“疏璧琮以敛尸”(图十一),璧又像一个出入口,在汉代,甚至变成了“天门”的这么一个象征。这两点一结合,很明显这是个通道。琮就像一个梯子,帮助死者通向另一个世界。琮的原型是龟,龟就是一个驮负者。很多高节玉琮能够反映出梯子的感觉。上海吴家场墓地出土一件象牙权杖(图十二),虽然是弧形的,但是琢刻在表面的神 *** 面纹也呈现出一种运行轨迹。与此同时,我也曾指出,玉琮上的神 *** 面纹与两侧对称的鸟纹表达的是太阳的运行。太阳沿着“宇宙之轴”起落,象征着太阳的“死亡与再生”。太阳东升西落,鸟负太阳在西天沉渊,进入水世界。在水世界中,龟作为两栖,起到了它的作用,和鸟共同负载太阳重返东方,所谓“曙于矇谷之浦”。关于这点,我在多篇文章里都论证过。这里还反映出,在人类的观念中,人死后要进入一片水的世界?这就需要阈限动物的帮助。

图十一 武进寺墩良渚文化墓葬

图十二 吴家场象牙权杖

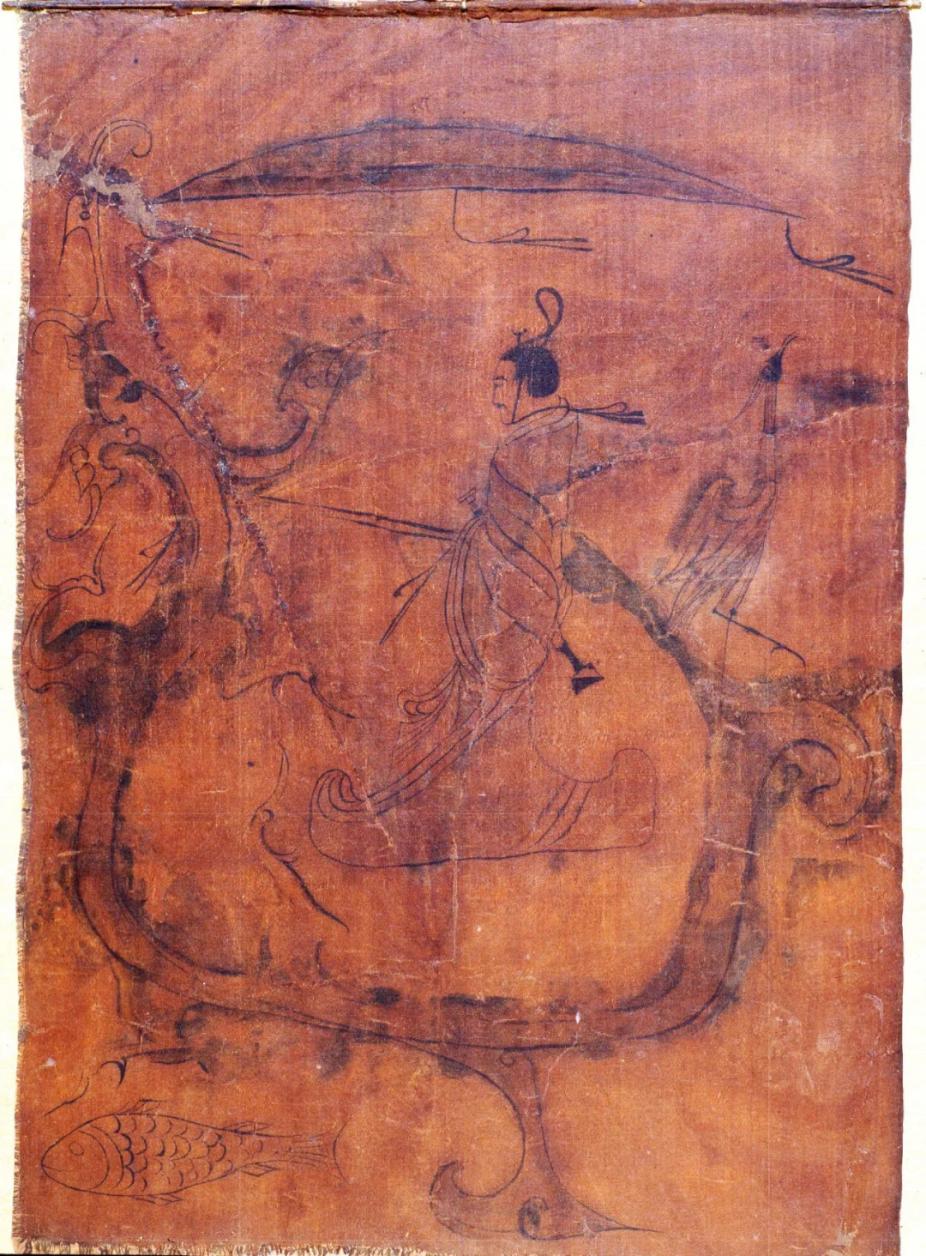

相关证据表明,起码在东周时期,已经有了黄泉的观念。《左传》中记载郑庄公因母亲姜氏支持共叔段谋反,一怒之下,将其安置到颍城,发誓说:“不及黄泉,无相见也!”事后,非常后悔。谋士提出“掘地及泉,遂而相见”的办法。在地道里,最终庄公与母亲姜氏得以相见。可见,黄泉就是地下水。人死后要经过水域抵达另一个世界这种观念在图像材料中也有反映。在湖南长沙*库墓出土的一幅帛画中(图十三),逝者或其灵魂被描绘成峨冠博带的男子,形象清秀飘逸。我每次看到这幅图像,总会想到屈原。我想象中的屈原就是这副模样。男子驭龙迎风,颈后飞扬的流苏传达出旅行中的动感。龙身曲折,实际上是一条龙舟,说明是在水面行驶,舟下有鱼,也反映了水世界。与男子相伴的还有一只鹤,可见男子气质高洁。

图十三 人物御龙帛画,战国,长沙*库1号墓出土

再往前追溯,商人可能已经有“黄泉世界”的观念了。早在1950年,郭宝钧报道武官村大墓时曾说道:“像这样布置的一座墓葬,上自地面,下及黄泉,深达8.4公尺”,之一次提到腰坑为“黄泉”的概念。王陵为何要深挖至见到地下水?殷墟所见商代墓葬为何均在墓底设置腰坑?岳洪彬同意郭宝钧先生的观点,认为这些特殊设置,很可能与商人的“黄泉观念”有关,正是这种观念形成了商人特殊的埋葬规制。墓葬正是人们心中另外世界的存在形式,下及地下水的腰坑,即是“黄泉”的一种形式,也是通往黄泉路的入口。腰坑中的殉狗,则是黄泉路上的引领者。

西周时期也有证据反映地下水世界,山西翼城大河口墓地是一处规格很高的西周封国家族墓葬群。有一座墓葬M1东部二层台上发现有手作持物状的漆木俑两个,该漆木俑“双足站立于漆木龟上”。这个发现非常重要。我前面说过,“龟负”的发现非常多,而这件是西周时期的。在龟负的图像和雕像证据中,龟一般居于下方。龟是两栖动物,在历史文化传统中,被人类赋予了“水神”的文化属性。所以,龟承载墓主前往另一个世界。

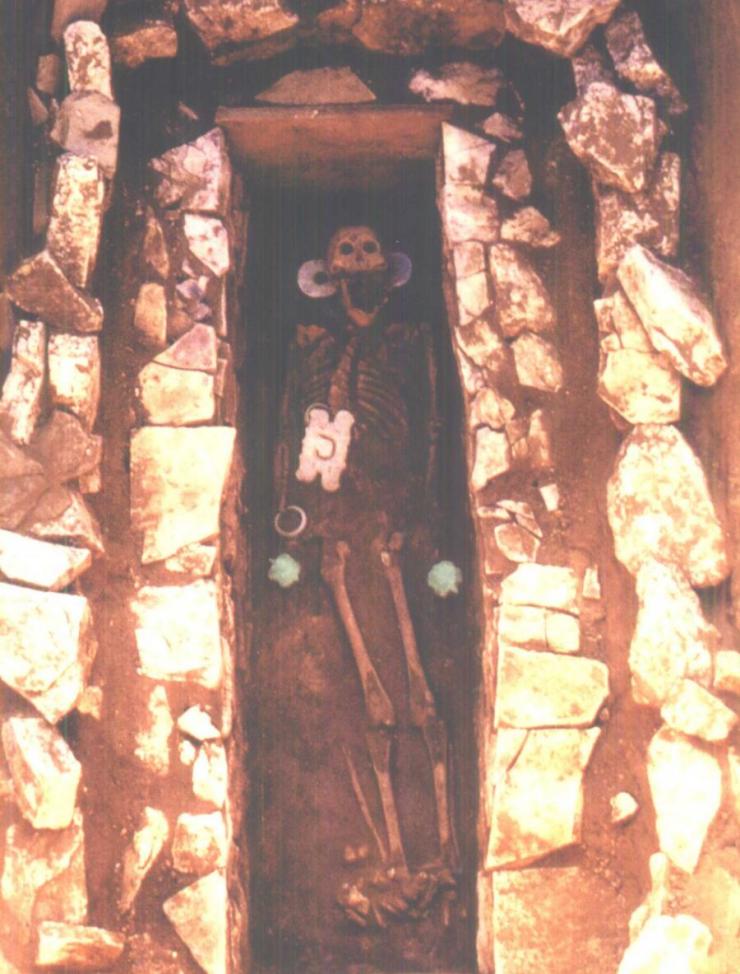

讲到这里,我们是否可以大胆一点往前推,在新石器时代先民的观念中,已经有了分层宇宙的概念。在这个分层宇宙的观念体系中,有一层空间是“水世界”。墓葬情境中的玉琮可谓“一语双关”,既象征着太阳沿着“宇宙之轴”起落,死亡与再生的一个过程,同时又好比一个梯子、通道,疏璧琮以殓尸。我前面说到诸文化共性。让我们联系一下红山文化的一个大型积石墓,墓主头枕两件玉璧,双手下端有两只玉龟(图十四)。有驭龟的感觉。可以类比的是桐乡新地里遗址出土的玉琮。玉琮出土时,套在墓主人的左手腕骨上(图十五),如果琮的原型是龟,那么琮在手腕上和龟在指端,是否含义相似呢?

图十四 牛河梁遗址红山文化墓葬

图十五 桐乡新地里遗址出土玉琮

所以,随葬龟、琮的寓意正是承载死者,穿越水的世界,进入死后的另一个世界。那么这些水生动物、两栖动物,都是这一过程中的动物伙伴。从比较文明的视角看,生与死后世界的阈限空间都是水世界。这方面例子很多。在北欧神话中,太阳白天乘坐战车划过长空,夜晚则会乘船前行并消失在苍茫大海中。夜晚太阳降落到地下世界,即海洋和水下的死亡之地,到了清晨会再次出现在“此岸世界”(this world)中。在玛雅宇宙观中,西方代表冥界,冥界的出入口是一片汪洋。近年中国社会科学院考古研究所在对玛雅名城科潘遗址的一处贵族院落进行全面发掘时,在院落西侧编号为69N的建筑上部发现大量镶嵌在石墙上的马赛克式雕刻。其中有表现从冥界出口显现的太阳,其上还有表现冥界水面的条带和圆点纹。整个图像组合表现了玉米神在神鸟腹中重生,并被神鸟托出冥界。玉米神的重生也带来了太阳的重新升起,喻示着新的时间的开始和万物的复苏。还有古埃及,古埃及人相信人的生命如同太阳东升西落,太阳升起的地方——尼罗河东岸,是生命繁衍生息的地方,而太阳落下的西岸则是死后灵魂安息、等待重生的地方。太阳怎么运行呢?人们认为太阳神“Ra”坐着太阳船横跨天际,在黄昏时以“夜船”的形式落入海中。

陈:听了徐老师关于琮、龟和水世界的解读,很受启发,我觉得你的论证比较系统、使用了多重证据。

徐:一千个观众眼中有一千个哈姆雷特。不同的研究者、读者都可以来谈论自己关于琮的认识。我相信未来关于琮的认识还会有新的、多元的、各种各样的。也期待有新的考古发现能够验证既有的观点。有些研究者觉得讨论这类形而上的、涉及人类精神观念的主题有点虚玄,视为畏途,或者干脆敬而远之。我认为其实没有必要,考古学讲透物见人,如果不去尝试理解古人的精神,那怎么能够说见人呢!我们应该立足于前人研究的基础上,既要仔细地、全方位地分析证据,建立证据链,又要敢于创新,允许带一点遐思。如此,我们或许可以更大限度地与古人处于同一境界。

陈:谢谢徐老师接受“文博圈”的访问。