在数字化浪潮席卷中国的今天,中国的乡村老年群体正处于怎样的信息化阶段?他们正面临怎样的触网困境?我们又该如何打通这道数字鸿沟?

为深入探寻数字乡村建设中的“银发困境”,助力老年群体数字化政策落实,山东大学(威海)学生组建的社会实践团队“‘数’向人家寻访团”利用2025年暑期,奔赴云南、江苏、山东等多地农村,开展了以“数字化转型中乡村弱势群体所面临困难分析与相应适应机制探索”为主题的社会实践调研。近日,初步调研报告已经形成。

调研团队成员正在采访乡村老人。 调研团队 供图

实地调研发现,尽管之一手的问卷数据表示老年人拥有手机或电脑等数字设备的比例高达71.43%,但大量问题的存在使得老人不愿使用智能电子设备,“拥有率”迟迟难以转化为“使用率”。这些问题被团队归纳为“用的少”“用的浅”和“用的疑”。

根据问卷信息,“用的少”方面,那些主要使用智能手机的老年人中也有超过半数的使用时长不足5年且每日使用时间不足一小时。相较于已有相关调查的青少年/成人每日数字设备使用时长显得“微乎其微”。

“用的浅”方面,除使用时长较短之外,银发群体使用智能设备的功能相对单一:近70%的人主要将其用于与家人打 *** 、*,其次是浏览新闻、短视频。而在线上缴费、手机支付、挂号就医等较复杂功能方面,使用率均低于25%。

“用的疑”方面,老年人在尝试使用数字技术时常常遇到诸如操作步骤太多记不住、界面复杂找不到功能、字体太小看不清等问题。更有超过三成的老人/老人亲属在访谈环节表示自己担心误触付费或遭遇诈骗,因此对数字化心怀警惕。

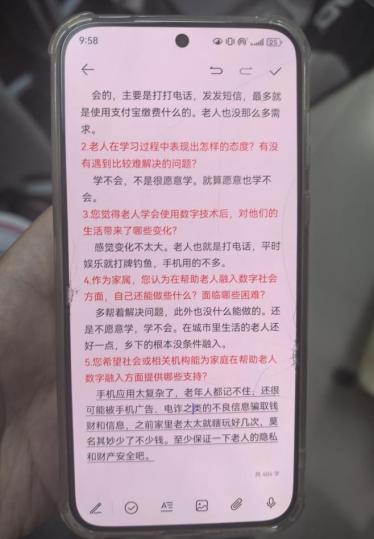

访谈中留下的电子记录,其中画线部分展现了对遭遇 *** 诈骗的担忧。 调研团队 供图

对于银发群体电子设备使用上的问题,调研团队收集了部分来自基层的建议: *** 应开发并推广手机APP适老化设计:放大字体、简化流程,降低操作门槛;同时加强对培训工作的支持。而老人和家属则更关注安全风险,他们表示手机应用太复杂,自己/老人容易误点广告甚至被骗,希望 *** 与社会能出台强力法律法规保障老年人的隐私和财产安全。当然,除了对推进银发人口融入数字时代的建言献策,还有一些老人从老一辈的视角出发,提出了许多其他方向的建议,如系统培训时提供“奖学金”、减少日常生活中不必要的信息化改革等。

在扎实调研的基础上,调研团队构建了“内—外”双向模型,从老人自身因素,外部扶持体系和数字化风险管控三方面分析老年群体数字化面临的困难以及解决 *** ,力图给出一份真切、全面、有效的调研结果和改进方案,以供有关部门决策参考。