澎湃新闻获悉,由上海多伦现代美术馆发起的“‘中国当代影像艺术年鉴’项目2024年度报告”近日在四川美术学院“影像界面”未来影像与数字人文学术论坛上正式发布。

这也是上海多伦现代美术馆与四川美术学院视觉艺术研究院自2024年签署馆校合作协议以来,建立起“中国当代影像艺术年鉴”(下简称“影像年鉴”)西南地区工作站点后,双方围绕年鉴项目展开的又一次深入的合作。未来还将陆续开展年度展览、影像研究及收藏计划、视觉档案建立、放映计划、学术出版等系列活动的合作。

此次发布会的“年鉴”2024年的阶段性工作成果以及年度学术主题,并提供五位年鉴工作委员的现场观察报告,较为全面地呈现2024年度的中国当代影像艺术现场。

据中国当代影像艺术年鉴执行总监施瀚涛在《从地方到时间——关于2024影像年鉴征集作品的一点思考》中透露,目前数据库已累计收录作品4841件、覆盖艺术家累计2457位、关注机构463家、收录文献969 篇。相较于上一届的数据,作品的收集量增长了约160%,艺术家数量增长约55%。在此基础上本届影像年鉴展将于11月初在上海举办,正式出版物也将在展览后编撰出版。

2024年11月,在上海多伦现代美术馆举行“地方与讲述——首届中国当代影像艺术年鉴展”。

而2025年新创立的“中国当代影像艺术家数字档案计划”,迄今为止已经与胡介鸣、周啸虎、李勇政、曾翰、余果、曹澍、胡伟7位艺术家签订合约。“数字档案计划” 旨在系统地收录和建立中国当代影像艺术家的数字档案,构建全面的影像艺术家的数字档案库,为中国当代影像艺术的保存、研究、传播和交流提供平台。

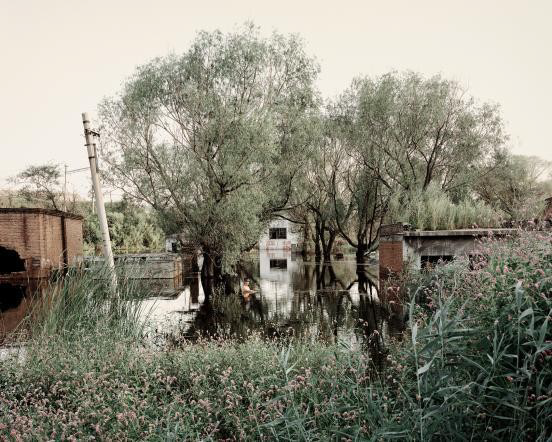

李勇,《日常的风景》 ,2007-2016,图片由艺术家本人惠允。

施瀚涛指出在过去的工作中,他意识到“自我的发现”日益成为当代艺术的发展趋势与动力。他以艺术家李勇、侯帅、周啸虎的创作实践与思考为例,探讨了在数字化技术汹涌而来的当下,艺术家运用技术进行图像创作的特殊意义。指出当代艺术家正从局内人的角度出发,自省身处的时代与社会,通过回到当下瞬间的真实,重新发现被技术图像所压抑的现实、时间与潜在的多重自我。

周啸虎《镜室》,7'35'',2021,影像静帧。图片由艺术家本人惠允。

年鉴工作委员会委员、中山大学新闻传播学院副教授郑梓煜以《当代影像艺术中的时间复刻与身体劳作》为题,分享艺术家黎朗在中山大学心理研究中心的驻地创作:在夏至这天把一间咨询室变作暗箱,屋外景致随早午晚光线变化投射入屋内,在13小时33分钟的最长白昼里,艺术家每分钟手动更新一次墙上纸做的“钟表”数字。他联系黎朗较早前书写父亲生命的30219天的作品,认为“身体劳作”作为一种空间展演与具身化的时间刻度,在AI技术风潮正盛的语境中,强化了肉身经验与生命感知,使身体成为抵抗技术巨浪与机器强权的最后堡垒。

黎朗《夏至》,7'21'',2025,视频静帧,图片由艺术家本人惠允。

“影像多伦——馆藏影像作品”亮相上海展览中心“影像上海艺术博览会”

据悉,此次“影像界面——第二届未来影像与数字人文学术论坛暨2024中国当代影像艺术年鉴发布会”主题围绕“影像界面”分“数字人文作为艺术史研究 *** 的更新路径”“影像——连接时间和感知的技术”“未来影像:界面之下的艺术生产与情感认知的迭新”等四个版块展开。周宪、庞茂琨、杨振宇等作主题发言。

在“影像——连接时间和感知的技术”板块,影像年鉴顾问、复旦大学新闻学院教授顾铮以《摄影如何表征亲密性》为题,从个人生命经验与对新技术的思考出发,回顾了从家庭摄影到私摄影,摄影历史与语法随家庭形态的变化发生的演变,从中思考亲密性与摄影的关系。他以多位摄影艺术家的作品为例,特别肯定了女性艺术家勇于反思、正视、珍视亲密关系。并指出在“后家庭”“后摄影”时代,亲密性表征所具备的多重意义,及其对固有家庭关系的复杂影响。

廖逸君(Pixy Liao),《实验性关系》,2007至今。图片由艺术家本人惠允。

影像年鉴顾问、北京电影学院教授张献民认为,数码影像作为一种长时段的中介,在数码影像与互联网的缝隙之中,成为对长思考与长表达的支持,赋予了思考的自由与媒介的自由。而不同于影像历史中超长时间作品的偶发,中国独立影像中却出现了群体性的超长时间特征。

“影像界面”未来影像与数字人文学术论坛暨2024中国当代影像艺术年鉴发布会活动论坛部分嘉宾合影

据悉,该论坛是由四川美术学院主办,四川美术学院视觉艺术研究院与上海多伦现代美术馆以及相关单位共同承办。