编者按:当地时间10月1日,著名灵长类动物学家珍·古道尔去世,享年91岁。1991年,珍·古道尔创立了“根与芽”,这是一个面向各年龄段年轻人的全球人道主义和环保项目。该项目最初只有达累斯萨拉姆的12名高中生。如今,“根与芽”已活跃于约75个国家。

以下是一位上海根与芽青少年活动中心十年的老员工,关于珍的怀念与讲述。

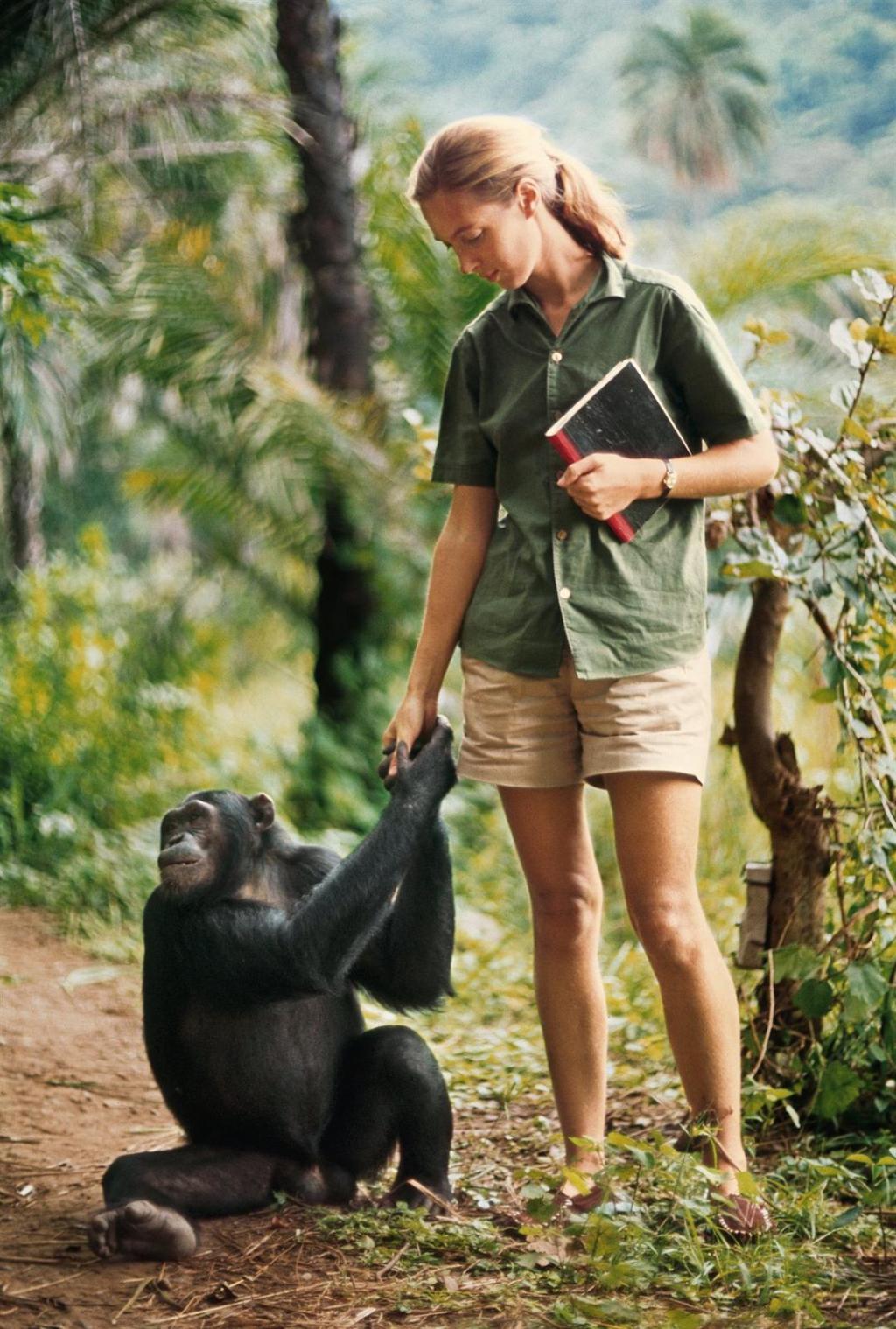

珍·古道尔

凌晨五点突然醒来,只见工作群中闪过消息:“各位,就在不久前,Jane永远的离开了我们,回到她热爱的大自然了”,一时的震惊使我无法入睡。

作为上海根与芽的员工,今年恰好是第十年。这十年里我只见过珍两次。之一次是在2019年11月,珍去北京做活动,当时上海根与芽没有见过珍的就只有我了。于是去参加一次她的活动,见珍一面。现场活动由北京根与芽的工作人员安排,场合是北京根与芽方面的小组展示会。各个小组费尽心思向珍展示自己的工作内容。会议结束以后,大家一拥而上围着珍合影,那一年我没有和珍合影,但已经心满意足了。

2024年12月4日 珍来到上海根与芽青少年活动中心 图片版权归上海根与芽青少年活动中心所有

最后一次见她,则是在2024年12月,此时我手中正在运作着东黑冠长臂猿栖息地恢复这样一个野外保护灵长类的项目。得知有与她共进午餐的机会,心情非常激动。同时为了跟她更好的交流,上海根与芽邀请了国内灵长类专家,中山大学教授范朋飞。他和他的研究组涉及国内各种长臂猿,同时他还是天行长臂猿的命名者。

午餐差不多是珍行程中的最后一天,在那之前,我们跟着珍参与了林林总总的各种活动。有根与芽小组展示,有摄影大赛的演讲,也有许知远的访谈。我觉得有两个时刻珍是特别开心的。一个是根与芽小组的展示和去学校的访问,她非常自在,享受与孩子们的交流,不需要评判,而是鼓励;另一个时刻就是许知远掏出一瓶威士忌给她喝了一点。老太太可是乐坏了。12月的北京还是很冷的,喝点酒热乎热乎,享受她的一刻舒适的时光太重要了。

珍与上海根与芽的同事们共进午餐 图片版权归上海根与芽青少年活动中心所有

令人激动的那顿午饭要来了。我和同事们早早在酒店等待她上一个采访结束。随着她的小车一起去到了餐厅。

午餐开始了,桌上其他人其实都很拘谨。但我和范老师很快就和珍打开了话匣子。对科学家来说,不用进行同行评审的交流总归是非常愉悦的。

珍与长臂猿合影 图源《珍·古道尔的传奇一生》剧照

珍很熟悉长臂猿这个物种,她说长臂猿是一种“singing ape”。她曾经在东南亚见过这个美妙的物种,并且认为这个美妙的物种不应该被忽视。她向范老师提起了马来西亚一只名叫“Solo”的雄性长臂猿的悲伤故事:它在失去配偶和孩子后独居,强调了栖息地连通和恢复对长臂猿保护的重要意义。范老师又向她介绍了在严格保护的保护区中快速恢复的各种猕猴可能通过种间食物竞争限制了长臂猿种群恢复。她表示这种生态现象在非洲同样存在,在非洲,各种狒狒的生态位与亚洲的猕猴非常相似,在某些地区狒狒的种群数量同样在迅速恢复。我则跟她分享了我们在广西进行的东黑冠长臂猿保护工作,而且范老师的两位徒孙女都在野外工作。珍的榜样力量,让女孩子更有自信地生活在野外。她鼓励范老师和我正在从事的工作意义非凡,让我们坚持下去。她留下了自己的私人邮箱,让我们写信告诉她更多长臂猿的故事,还让范老师把所有已发表的、与长臂猿相关的英文文章都发给她。

快乐的时光永远是短暂的,午餐过后,珍又开始忙于给大家签字、合影。我请她为东黑冠长臂猿写一点祝愿,她是这样写的“for the Cao vit Gibbons,May your songs be heard for ever”。

珍为东黑冠长臂猿写下签名祝福 长臂猿摄影:赵超

带着这个祝愿,我又投身进长臂猿野外保护的事业中去。正当我想着一年过去了,可以给珍分享一下长臂猿和今年工作成就时,却突然传来这份噩耗。

珍倒在了她奔走一生的路上,在巡回演讲的过程中离去。在北京时,我就一直在想珍是不是太累了。她是否需要更多休息。但这种奔波的生活,一年300天不在家的生活是她自己的愿望。因为她的希望和表达非常简单,就是一个人努力改变另一个人,从而让这个世界变得更美好。我记得珍和许知远反复讨论指环王。弗罗多只是一个小小的霍比特人,却成就大事,打败邪恶。珍也许在心里也是这样看待自己的。她喜欢和每个人交谈和接触,传递希望。这不代表她有多伟大,她只是做了她力所能及的一切。却给我们的生活带来如此之多的改变。在这一天里,所有动植物保护界的人都在转发,表述自己与珍的回忆。她改变了如此多人,而这些人将会继续传递下去。

珍的签名与寄语 图片版权归上海根与芽青少年活动中心所有