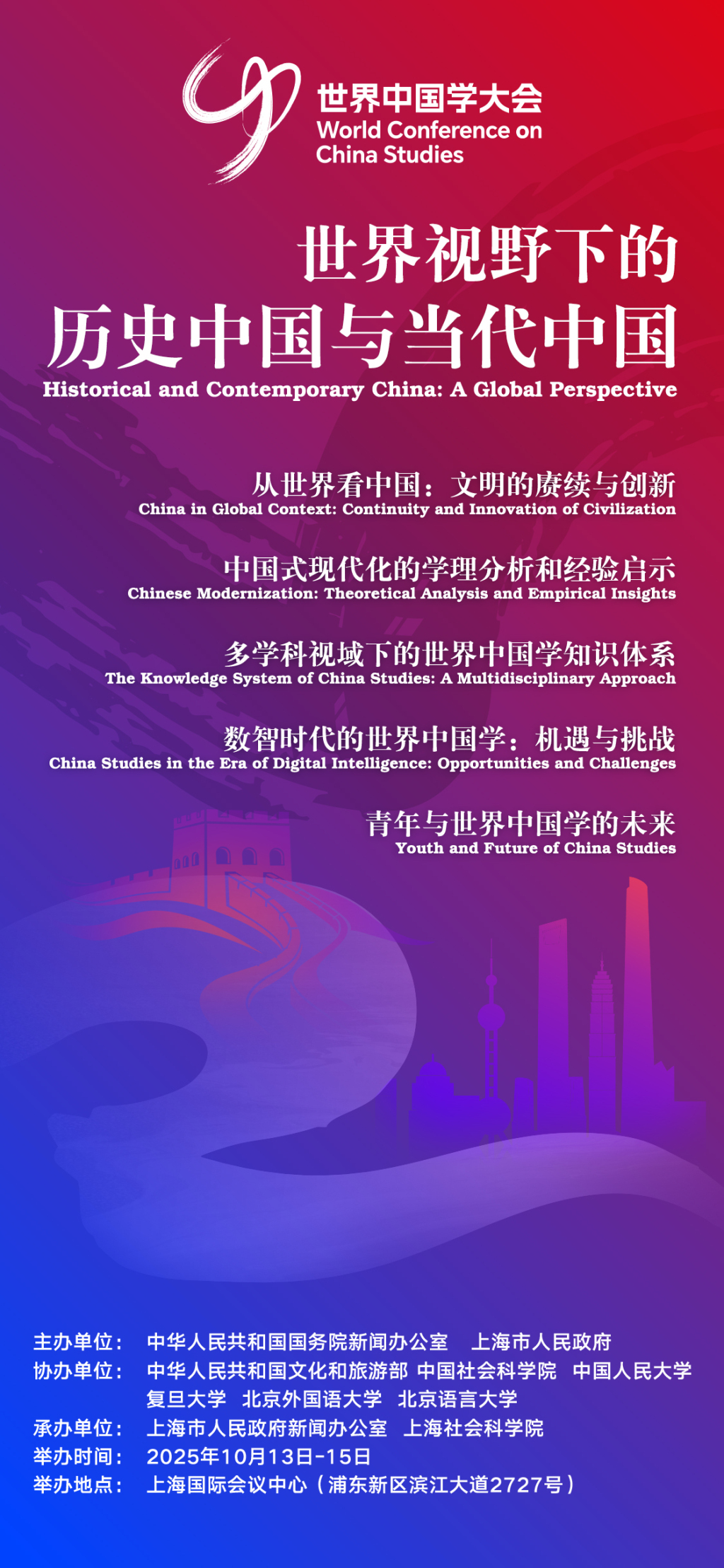

第二届世界中国学大会将于10月13日至15日在上海国际会议中心举办。本届大会由国务院新闻办公室、上海市人民 *** 主办,文化和旅游部、中国社会科学院、中国人民大学、复旦大学、北京外国语大学、北京语言大学协办,上海市人民 *** 新闻办公室、上海社会科学院承办。

大会主题为“世界视野下的历史中国与当代中国”,五个平行分论坛议题为“从世界看中国:文明的赓续与创新”“中国式现代化的学理分析和经验启示”“多学科视域下的世界中国学知识体系”“数智时代的世界中国学:机遇与挑战”“青年与世界中国学的未来”。

澎湃新闻刊发此前与部分即将参加此次大会学者所作的访谈节录。这些学者既有各自的研究领域,也与“中国学”密切相关。这些访谈片段里表达了他们对于中国学的理解、阐释和成果。以下内容为魏美玲谈中国当代舞蹈史上诸多现象。

魏美玲(Emily Wilcox)是美国威廉玛丽大学现代语言与文学系中国研究教授,2024年古根海姆奖获得者。她于2018年出版的《革命的身体》书写了二十世纪三十年代至今的中国舞发展史,这是之一本基于一手史料写成的关于中华人民共和国剧场舞蹈历史的英文著作,获得了2019年美国舞蹈学会德拉·托雷·布鲁诺奖(de la Torre Bueno Prize)。

您用“革命的身体”(Revolutionary Bodies)来命名您讨论中国当代舞蹈历史的著作,能谈谈标题里“革命”和“身体”的关系吗?为什么“身体”是复数的?

魏美玲:这本书主要讨论的历史阶段是从1940年代初延安发起的文化运动开始,到1949年之后的社会主义国家建设时期。在这段可以用“革命”来命名的时期,左翼政治理念成为了统御整个社会的观念形态。我感兴趣的是,为什么在这时会出现一种非常重视本民族文化认同的舞蹈现象?在民族国家的全球传播过程中,社会主义国家的民族文化建设更强调平等的政治,不论是阶级、性别,还是族裔意义上的平等,更强调群众和民间属性,同时也对以西方为中心的资本主义秩序和冷战格局提出批判。这些政治议程是如何体现在舞蹈的身体表达上的?或者说,身体在追求民族形式时,革命的理念如何提供了一个文化脉络?这就是《革命的身体》想要考察的核心问题。

这本书所写历史的下限一直延续到本世纪初。我认为,对中国当代舞蹈的历史而言,“革命”并没有在八十年代终结,其影响持续至今。我想提醒人们,我们现在跳的、大家通常认为属于“传统”文化的中国舞种,实际上是“革命”的产物。可以说,正是因为革命的发生,它才会存在,其背后蕴含着非常积极的政治理念。由此,我也想打破西方读者长期以来对社会主义文化的刻板印象。

“身体”之所以用复数形式,是因为我想强调中国当代舞蹈的多元性。多元既指它涉及不同的地域、民族,也指在中国舞内部有中国古典舞和中国民族民间舞两个分支,还指不同观点和路线的论争,比如中国舞和芭蕾舞的争论、戴爱莲和吴晓邦的分歧。其实,每个时代都有不同的身体可以代表革命文化和民族文化,新的革命的身体会不断地浮出历史地表。

您用来界定中国舞流派的三个核心理念(commitments)——“动觉民族主义”(kinesthetic nationali *** )、“民族与区域包容性”(ethnic and spatial inclusiveness)、“动态传承”(dynamic inheritance)——突出了这一舞种与民族国家的联系。然而,您也强调中国舞起源的国际性,您说“少数民族、外国流民、不讲汉语和非中国背景的人”为早期中国舞的形成与创立做出了重要贡献,您介绍的五位“中国舞创始人”——戴爱莲、吴晓邦、康巴尔汗、梁伦、崔承喜“都有重要的海外经历”。您怎么看这里民族主义和世界主义之间的关系?

魏美玲:这些被我视为中国舞创始人的舞者,虽然都有跨国背景,但我觉得大都不能被简单归为世界主义者(co *** opolitans)。戴爱莲小时候生活在当时的英国殖民地特立尼达,十五岁时搬到伦敦,她后来的观点和立场正源于她作为离散(diasporic)主体,在西方文化中被边缘化的经历。由于亲身经历过蕴含在芭蕾舞和西方现代舞文化中的种族等级体制,戴爱莲对这些舞蹈形式持批判态度。正因为如此,她能够设想出的中国舞蹈的未来,不是以西方舞蹈形式为基石,而是寻求使用新的动作语汇和审美观念来表现自己。可以说,以戴爱莲为代表的中国民族舞蹈出现的一个基础,恰恰是对某种版本的世界主义的批判。康巴尔汗出生于*,曾在苏联学习舞蹈,有跨文化背景,但显然她也不是世界主义的。

我觉得在所有这些人里,吴晓邦可能比较符合通常意义上的世界主义者的形象。他早年希望将西方剧场舞蹈引入中国,认为中国旧剧中的舞蹈遗产不适应于现在的社会,需要创造符合当代生活节奏的新兴舞踊。但吴晓邦后来的态度也发生了变化,他赞赏1950年首演的六幕歌舞剧《乘风破浪解放海南》“因地制宜”,对中国戏曲和其他地方表演元素加以改编。总的来说,中国舞的创始人们最终都认识到所谓普世主义文化的局限,转而更加重视自身的民族和文化符号。他们认为,中国现有的舞蹈现象是有价值的、值得发展的。尽管中国舞如今与民族认同密切相关,其历史却是跨国界、跨文化的,这些跨文化因素最终导致了它对民族性的拥抱。对于这些历史的追溯,有助于我们打破过去以民族国家为单位的研究 *** 。