1923年,瑞典学者安特生的考古镐铲叩响了甘肃沉寂的黄土。这次开拓性的考古发掘,首次系统性地揭示了距今四五千年前的马家窑等史前彩陶文化的惊人面貌,将一个绚烂的史前文明世界带到了现代人眼前。

近日在陕西秦岭博物馆举办的“文明初光——陇中彩陶艺术展”即汇聚了来自陇中大地8家文博单位的149件(组)珍贵彩陶,引领观众穿越时空,步入史前中国那个星光灿烂的“初光”时刻,感受先民凝土成陶的审美情趣。

黄土的奇迹:从泥土到艺术

走进此次大展"黄土下的彩色世界"单元,时间仿佛倒流至上世纪二十年代。1923年至1924年,瑞典学者安特生在甘肃、青海地区的考古调查,系统性地发现了马家窑文化等甘肃彩陶的大部分代表性遗址。这一里程碑式的探索,向世界科学地揭示了甘肃地区悠久的史前历史与独特的彩陶文化。

展览现场

凝土成陶的过程,本身就是一场神奇的蜕变。史前先民采用模具敷泥法、泥条盘筑法及慢轮修整技术,将普通的黄土转化为精美的彩陶。每一道工序都凝聚着远古工匠的智慧与匠心,每一次烧制都承载着先民对美的追求与渴望。

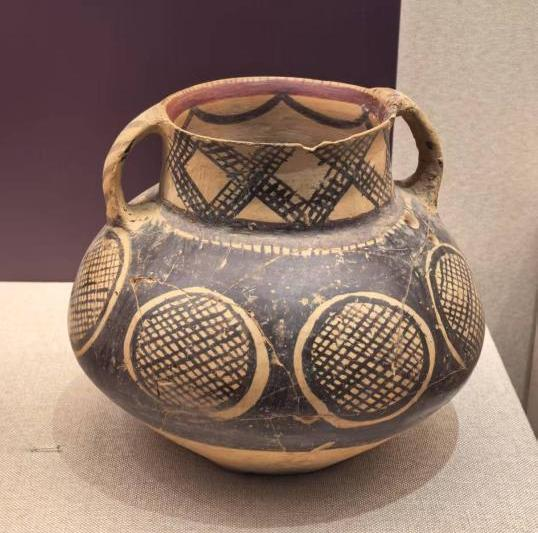

半山类型圆圈网格纹双耳彩陶罐

陇中地区的彩陶文化绵延5500多年,其发展谱系如同一幅宏大的历史卷轴。从新石器时代开启彩陶艺术先河的大地湾文化,到影响广泛的仰韶文化,再到将彩陶艺术推向高峰的马家窑文化;进入青铜时代后,彩陶的余韵在齐家文化、四坝文化、辛店文化和沙井文化中依然未绝。这一完整的脉络,勾勒出陇中彩陶从萌芽、繁荣到逐渐转型的壮阔史诗。

纹饰的舞蹈:从直线到曲线的审美革命

展览的"色与形的纹饰天地"单元,是展览最为华彩的乐章。在这里,彩陶纹饰的演变规律与美学成就得到了淋漓尽致的展现。

从直线到曲线的转变,不仅是技术的进步,更是审美观念的升华。仰韶文化早期,简洁、规整的几何图案主宰着彩陶的表面;到了中期,弧形三角纹、回旋勾连纹、花瓣纹等图案开始精巧组合;而到了晚期,漩涡纹、圆圈纹等灵动、繁复的装饰风格,展现出先民审美从静态、秩序向动态、韵律的深刻转变。

马家窑文化 马家窑类型 弦纹双耳彩陶壶 定西市博物馆藏

马家窑文化早期的彩陶,以其磅礴的气势和流畅的动感令人惊叹。纹饰多用浓亮黑彩绘制,时常与白彩共用,形成浓墨重彩的风格。平行线、漩涡纹、水波纹等纹样线条奔放自如,宛如黄河激流,充满了强烈的运动感和生命力。

其中,定西市博物馆藏的弦纹双耳彩陶壶,是这一时期的杰出代表。壶身的弦纹如水波荡漾,双耳对称匀称,整体造型既实用又美观,展现了史前工匠高超的制陶技艺和独特的审美眼光。

马家窑文化 半山类型 平行锯齿纹双耳彩陶罐 定西市博物馆藏

马家窑文化中期的半山类型,则将彩陶的装饰性推向了极致。黑色锯齿带和红色条带镶嵌构成各种连续的漩涡纹,图案构图严谨,色彩对比强烈,纹样富丽堂皇。安定区博物馆藏的平行锯齿纹双耳彩陶罐,以其精密繁复的纹饰,令人叹为观止。

马家窑文化 马厂类型 变体神人纹内彩碗 通渭县博物馆藏

到了马家窑文化晚期的马厂类型,彩陶艺术开始出现衰退的迹象。黑红两彩逐渐被单一黑彩所取代,纹饰变得粗犷而松散,图案渐趋纷杂而抽象。四大圆圈纹、变体神人纹、网格纹等成为主要纹样,虽然精美程度不如前期,但仍保持着独特的艺术魅力。

青铜时代的到来,并没有立即终结彩陶的生命。齐家、四坝、辛店、沙井等含有彩陶的文化相继兴起,在新的技术和社会背景下,彩陶继续展现着不同的地域风格,为辉煌的彩陶时代奏响了悠长的尾声。

自然的赞歌:万物有灵的精神世界

"大自然的生命组歌"单元,从具体的纹饰母题入手,解读史前先民如何将自然观察、生活体验与精神信仰凝聚于笔端。

马家窑文化 半山类型 叶纹双耳彩陶壶 安定区博物馆藏

植物纹样是彩陶上常见的装饰主题。这些纹饰或源于对植物果实的抽象,或来自对花瓣枝叶的摹写,它们不仅是当时自然环境的反映,也寄托了先民对作物繁茂、丰收富裕的美好祈愿。安定区博物馆藏的叶纹双耳彩陶壶,以简练的笔触勾勒出叶片的形态,充满了生命的活力。

马家窑文化 马厂类型 鱼鳞纹双耳彩陶罐 通渭县博物馆藏

鸟纹在彩陶上以各种形态出现,从写实到抽象,或伫立张望,或展翅翱翔。在先民心中,鸟可能被视为通灵的使者、部落的图腾,其形象承载着丰富的精神内涵。鱼纹和蛙纹则揭示了先民逐水而居的生活习性。鱼纹常与生殖崇拜、祈求多产相关,而蛙则因其强大的繁殖能力,被视为生命力的象征。通渭县博物馆藏的鱼鳞纹双耳彩陶罐,以稚拙的笔触描绘出鱼鳞的排列,展现了先民对自然观察的细致入微。

最引人深思的是那些反映先民精神世界的纹饰。神秘的鲵鱼纹与神人纹,将自然生灵与人结合起来,体现了原始信仰中灵魂互通的朴素思维。而陶鼓、陶响器等特殊乐器的展示,更是以实物证据说明了彩陶艺术已深深融入先民的精神生活,成为他们构建精神家园的重要媒介。

据悉,此次展览将持续至2025年12月31日。