在公众的普遍认知中,杨振宁先生是20世纪物理学苍穹中的一颗巨星。其实,杨振宁还有着他的人文艺术世界——对艺术的鉴赏,对友情的珍藏,以及他于翰墨间流淌出的个人修养。科学与艺术,如同一枚硬币的两面,共同塑造了一位完整、丰满且深具中国文化底蕴的科学家。

熊秉明

这次捐赠,是一次极具象征意义的文化事件。其中,《笔架》尤为特殊,它是熊秉明专门为杨振宁创作的。作品背面刻有两人名字的缩写“C. M. & C. N.”,它不仅仅是一件艺术品,更是两位巨匠跨越时空的友谊的直接物证。笔架,是文房用具,象征着知识与文化创造,这件礼物寓意着他们对共同文化根基的坚守。

而《骆驼》和《马》则是熊秉明更具代表性的动物主题雕塑。熊秉明曾言:“骆驼与马,一个行走于沙漠,一个奔跑于草原。它们表现出一种在不可预测的境遇中,坚韧前行的精神。”这种精神,恰恰是杨振宁与熊秉明那一代知识分子的共同写照——他们在战火中求学,在动荡中远渡重洋,在异国他乡取得卓越成就,内心却始终怀抱着对故土的深情。杨振宁选择捐赠这些作品,正是将这份承载着个人情谊、时代记忆与文化使命的珍贵遗产,归还给了国家和民族。中国美术馆馆长吴为山对此评价道,这不仅是艺术藏品更好的归宿,更是将“友谊与美”一同珍藏于国家的艺术殿堂。

《骆驼》

书法实践中的文化传承与心灵对话

在杨振宁的艺术因缘中,书法是他最为个人化、也更具实践性的部分。书法,作为中国传统文化核心的艺术形式,要求“心手双畅”,是修养与技艺的完美结合。杨振宁与书法的缘分,既有家庭环境的熏陶,也有与大师的交流,更有个人的不懈实践。

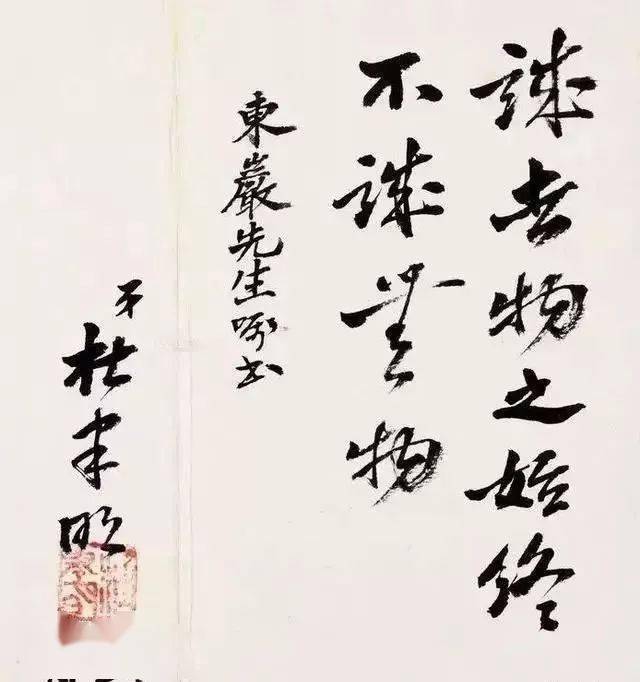

他的岳父,抗日名将杜聿明先生,是一位功力深厚的书法爱好者。在与杜家的密切交往中,杨振宁自然而然地受到了这种文化氛围的浸润。杜聿明先生沉稳工整的楷书,无疑对杨振宁的书法审美与实践产生了直接的影响。他能写一手端正的楷书,笔触间流露出沉稳与静气,这与他科学工作中一丝不苟的严谨态度隐隐相合。

杨振宁曾与国学大师、书法泰斗启功先生有过交往。2002年,作为清华大学高等研究中心创始人的杨振宁,亲自邀请启功先生为研究中心题写牌匾。启功先生欣然应允,两位在各自领域登峰造极的老人,因笔墨而结缘。2004年,杨振宁前往探望病中的启功,两人的谈话焦点便是书法。杨振宁当时还特意提到:“我的岳父杜聿明,您认识吗?他也很喜欢书法,字写得也很好!”这段对话,充满了文化人之间的温情与敬重,是科学智慧与艺术灵魂的一次直接碰撞。

杨振宁与书法泰斗启功先生

此外,杨振宁也曾在公开场合展示自己的书法。在杨振宁102岁生日庆典上,杨振宁与翁帆曾挥毫签名,当时在一边的友人王征记录下了夫妇俩挥毫签名的瞬间。他的书法作品“桃李天下,学源于思”曾出现在拍卖会上。对他而言,提笔挥毫,或许不仅是艺术的创作,更是一种内心的修养,一种与先贤对话的方式,一种对自身文化身份的确认和传承。