【编者按】

史禄国(1887年6月19日-1939年10月19日),是享誉世界的俄国人类学家,国际公认的通古斯研究权威。他在中国度过了自己学术生命最成熟、最旺盛的17年,一生中绝大部分著作在中国出版,对中国早期人类学界的影响与贡献卓著,他曾是我国著名社会学家、人类学家费孝通的老师。2025年10月19日,是史禄国逝世86周年纪念日。近期,《自由鸟与蜗牛:史禄国在华的两重生命》一书出版,本文为学者王铭铭为该书所作的序言,澎湃新闻经出版方授权刊载,标题为编者所拟。

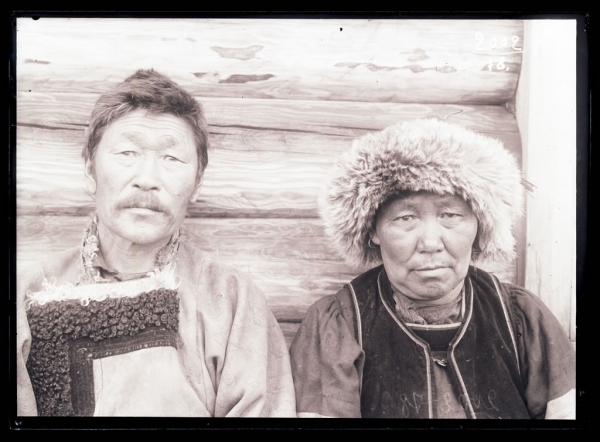

史禄国,摄于1929年

2017年3月,我游至苏格兰老牌高校阿伯丁大学。英戈尔德(Tim Ingold)在那里任教,是我的“地主”。我先参与了他召集的一场学术午餐会,来会上相聚的,是他的几位已经当了大学老师的门生,从其自我介绍可知,他们正在共同推进导师提出的以“四A”为理想的人类学。“四A”包括人类学(Anthropology)、考古学(Archaeology)、艺术学(Arts)、建筑学(Architecture)。在我到访之前数年,英戈尔德在所著《 *** :人类学、考古学、艺术学和建筑学》(Making: Anthropology, Archeology, Art and Architecture,2013)中已对其给予阐述,他认为,人类学要复兴,便应使自己这个“A”与其他三个“A”融合。书名“ *** ”使人联想到“造作”,但英戈尔德指出:古今艺术品和建筑,并非纯然出自设计,它们常是从“作”的过程中“涌现”而来的。

我本以为,妙语连珠的英戈尔德是我次日讲座的主持人,但当天他告诉我,“学院安排了另一位教授来做主持人”,他转身向我引介了在一旁站着的新主持人。

这位中等个头的中年教授名叫安德森(David Anderson),与我此前未曾谋面。他说自己是负责“北方人类学”项目的,曾读过我的《中间圈》,称拙文是罕见的论及Sergei Mikhailovich Shirokogorov(史禄国)的论文。多年来他与一个跨国团队一起研究了史禄国,集中解读了史禄国著述和档案,发现这位前辈很了不起,很超前。他送给我他们写的一篇关于史禄国学术的文章打印件,说已经提交给《当代人类学》(Current Anthropology)杂志评审,让我多提意见。

后来我了解到北方人类学团队做的是“Far North”区域的研究,所谓“Far North”,意思是“远北”,广泛包括俄联邦、斯堪的纳维亚、加拿大北方等靠近北极的人烟稀少地带。这个团队的研究旨趣与英戈尔德(他早年也曾在芬兰狩猎采集人群中从事民族志研究)大体一致,包括环境、宗教、艺术、手艺、博物馆学及收藏。不过,安德森等人认的“祖”却是史禄国。

史禄国曾在俄国远东和我国东北做过调查研究。这个广大的区域,在北方人类学团队看起来是“北方”的一部分。据安德森说,除了经验研究上的建树,史禄国在理论研究上贡献也很大,他提出了“生物-社会”(bio-social)一体的人类学主张,对文化生成原理给予了新颖界说,“现在有些人类学家自称生物-社会一体论是他们自己想出来的,其实史禄国早已明确提出了这个主张”。

这位前辈是在华生活和工作直到逝世的,安德森说,但对于其在华做了些什么,他所知甚少,需要向我求教。汗颜啊!我虽在文章中提到史禄国的族群和族团理论,但对他,我了解的比安德森少太多,我仅是从费孝通先生那里得知,史禄国是他在清华的硕士研究生导师,是位因英文写作能力欠佳而长期鲜为人知的伟大人类学家,年轻时已是俄罗斯科学院院士,因不大受新政权(苏联)待见,逃亡到了中国。自从读了费先生《师承·补课·治学》一书关于史禄国的部分,对这位前辈学者,我一直怀有景仰之心,而与安德森聊天,我进一步认识到他的思想有着未被妥善估量的价值。但当安德森好奇地问起史禄国在华行迹时,我几乎无言以对。

由于个人习性散漫,许多年过去了,我事后也没有善加“补课”,直到三四周前华东师范大学历史学系王传与我联系,我才猛然记起还有事情没做。王传说他刚完成了一部史禄国的传记,主书名叫作“自由鸟与蜗牛”,旨在还原“史禄国在华的两重生命”,希望我作序。得知我国的史禄国研究终于有了王传这样的历史学者在做,我兴奋之余好奇心剧增,又想到自己可以借此机会补补课,便大胆接受了他的邀约。

***

史禄国学术早已引起了一些关注——在我看来,我国人类学奠基者之一凌纯声先生的早期民族志作品《松花江下游的赫哲族》(1934),已是对史禄国“泛通古斯论”观点的直接回应。但如我从阿伯丁大学的北方人类学团队那里了解到的,学者(特别是国外学者)多聚焦于其学术生涯的早期,对史氏西伯利亚和中国东北民族志研究及萨满宇宙论研究关注有加,但对他在中国学方面的建树却讨论甚少。

有鉴于此,王传广泛搜集、整理、翻译中文、英文、俄文、日文的一手和二手材料,结合其对史氏论著的解读,形成一部长篇编年(在书中他只展现了一个缩减版),在此基础上,他完成了一部有关史氏在华学术人生的大作,以之还原史禄国从1922年入华直到1939年逝世这17年间的生活、学术活动、田野足迹、社交、教学、影响等。

在学者对史氏在华的生活与工作缺乏全面研究、未对史氏中国学思想加以妥善还原的情况下,王传所做的工作意义重大。

《自由鸟与蜗牛》的背景性章节追溯了1912年至1922年间史禄国的学问由来及在西伯利亚和中国东北的田野足迹。王传巧妙地用这个背景性章节,为史氏在华的“两重生命”之展开埋下了伏笔。接着他将史氏1922年至1926年在上海的学术活动、1926年至1930年从东南(厦门大学)到华南(中山大学、中研院史语所)的工作、交际与思想、1930年至1939年“隐居北平”(清华大学、辅仁大学)的事迹全盘托出。

通过这部传记的书写,王传还原了一位流亡在华的外国前辈的行迹和思想。如其所述,史禄国先摆脱变革中的家园之政治复杂性而成为“自由鸟”,后在世事之“局”的变动下,从“自由鸟”变得更像“蜗牛”。不过,我猜想,史禄国的生命历程并没有由此分成前后两段。王传以文字所绘制出的史禄国图像,令我想起“性格组合”概念,延伸论之,这兴许意味着,承载自由鸟与蜗牛的“双重身份”,是认真的人类学家的本分和宿命。

史禄国就是一位时而像鸟儿那样飞翔、时而像蜗牛那样沉浸的人,无论是做自由鸟还是做蜗牛,他做的事从来都以田野旅行与案头工作为主干。在华期间,他的足迹遍布东北、华北、华东、华南、西南,他基于广泛而深入的民族志调查研究完成了一系列有关中国的著作。

《自由鸟与蜗牛》这本书补充了现有研究的缺陷,使我们看到,史禄国不仅为“远北”(对史氏而言,“远北”与后世指向“环北极”不同,是俄罗斯“东方学”的对象之一,具体可能主要指从环贝加尔湖地带到中国东北这个广大的文明区域)之研究奠定了基础,而且还对中国南北方人群和文化之多元一体性展开过有开创性的探索。史禄国未及把北方人类学意义上的“北方”(或俄罗斯东方学意义上的“东方”)与中国学更紧密地联系在一起便与世长辞了。然而,无论是出于有意识的计划,还是出于人生的偶然,生前他已集两门学问于一身,身后留下的文字,隐约指向某种知识的跨区域关联性。

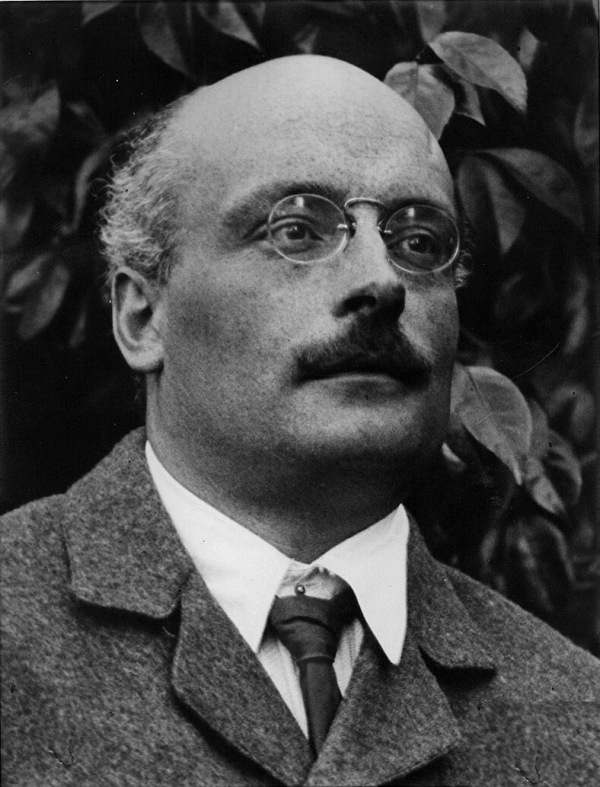

一位通古斯老人和他的妻子,史禄国摄于1912年6月

***

这个关联性具体为何?问题关涉中国经由其长城以外的部分地带与史禄国的环贝加尔湖民族志区域之间形成的不无争议的历史和文化关系,更关涉区域民族志如何通过“互鉴”达致升华。关于前者,我们在东北的考古学和民族学同仁已做了不少工作,关于后者,这里似乎有必要多说几句。

关于民族志的升华境界,透过史禄国杰作《通古斯人的心智丛》(1935)可以窥知史氏见解。史氏见解,是基于学科中常见的整体主义主张提出的,但它被注入了新的含义。在存在论上,这个见解彰显了物与生命的灵动、非物质的灵魂、神灵等各种存在者的关系体制。这显然来自史氏所谙熟的萨满式宇宙论。既然如此,那么,这个见解便必然含有萨满式宇宙论“物我相容”的观点。然而,史禄国并没有因此而变得像当下的本体论人类学“明星”那样,片面追求客体的“主体化”、物的“人化”。相比于我们时代的同行,他更重视身在文化之外的非人存在者与围绕着人生成的文化要素(如技术、人口与制度)之间的关系,更关注社会团体之间互动所必然带来的“族际压力”及其对“心智丛”生成的影响,其笔下的“集体表象”也更相对、历史而动态。

史禄国表明,其见解有别于泰勒、涂尔干、马林诺夫斯基、列维-布留尔等提出的看法,后者相继成为人类学的“时尚”,听起来新鲜,实则都是从欧洲中心主义的文明、文化、知识观念转化而来的,应反思和批判。

史禄国比其他人类学家更早认识到融入于被研究者的世界对于人类学研究的重要性。与此同时,他也比他们更善于“持中”,更懂得贯通被研究者的知识与现代科学的必要性。他一面努力在处于支配地位的欧洲“文化丛”与被研究的非欧洲的“文化丛”二者之外寻找认识世界、社会和自我的“第三只眼睛”(现代科学,特别是人文科学),一面坚持从被研究者的世界本身汲取智慧,并将其化作知识论的视角。最终,他在民族志科学与诸如通古斯人的萨满式宇宙论之间找到了一个汇合点,以之重铸概念,并用以推进民族志的升华。

史禄国追求经验与理论的一体性,其提出的见解,预演了我们这个时代的人类学。如今,从事这门学问的同行,多已有了“超越自然与文化”、致力于集中审视物我自他关系的雄心(我不是例外,这些年我提出了“广义人文关系”概念,便与这一雄心有关)。在这点上,他们与史禄国是一样的。但他们很少意识到,若是史禄国还在世,他一定会说:“这有什么新鲜的。”史禄国早已指出,人类学研究者应努力综合“他者的智慧”与科学,构建贯通天地万物、技术-人口-制度环节及生理-心理-想象丛结的认识体系。这无异于表明,破除僵化的物我自他之分,早已被史禄国自担为使命(当安德森说史禄国早已提出了生物-社会一体论时,他话中有话,他的话背后的话,想必与史禄国的这一使命感有关)。

饶有兴味的是,史禄国是在中国通过“蜗居”系统论述他的这一见解的。20世纪30年代中期,他已经远离西伯利亚田野地。他是因其所蜗居之华北与他青年时期的经典田野地有着古老的区域性关联,还是因身在远处而能由彼及此,才能返诸于通古斯文明的原乡,把他的民族志“故事”升华为理论?不得而知;我们所知的只是,由于他过早离世,他未能对通古斯文明图景与近处的东亚文明加以比较和联想,但他是带着他从通古斯文明的研究中升华出的民族志见解来对中国展开调查研究的。

从《自由鸟与蜗牛》的多处叙述看,在完成《通古斯人的心智丛》之前,史禄国已锻造了某种别致的中国学知识器物,王传称之为“汉学人类学”。

***

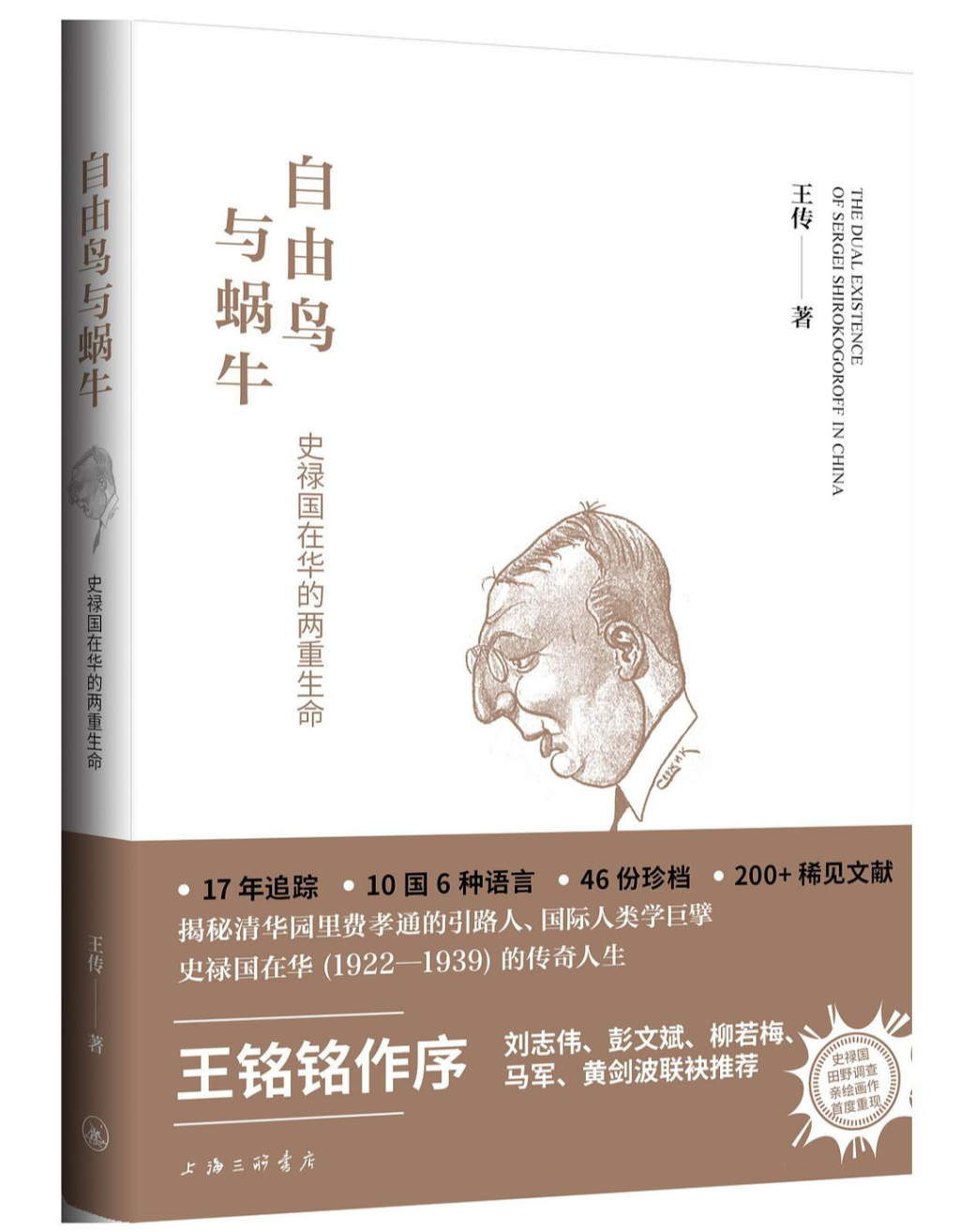

如王传在书中提到的,史禄国除了与东西洋汉学界有来往之外,还与国内杰出学者蔡元培、傅斯年、顾颉刚、张星烺等人有密切交往,对当年学界的青年才俊杨成志、费孝通、许烺光、杨绛、罗香林、夏鼐等产生颇深的影响。说到他的汉学人类学,我们兴许应想到这些与他相关的人物,但我不禁想到的却是史禄国的同时代人葛兰言(Marcel Granet)。

葛兰言(Marcel Granet,1884年2月29日-1940年11月25日),法国汉学家

史禄国来自俄罗斯,仅大他三岁的葛兰言来自法国,二者在相近时段在巴黎学习,所学有重叠之处(比如,两者都从法国社会学年鉴派莫斯那里得到过教示)但也有不同。出道后,史氏致力于用民族学来容纳体质/生物人类学,葛氏致力于使汉学与社会学互相安置。有此差异,二者若是相互评价,便必然会闪烁其词。在中国文明史与社会学两个园地之间耕耘的葛兰言,要是读到史禄国的《华北人类学》(1923)《华东和广东的人类学》(1925)《中国人的身体发育过程》(1925)等著作,对其中问题颇多的体质人类学成分,一定难以接受;而坚守着自己的生物-社会一体论主张和民族志见解的史禄国也不那么容易理解侧重人文的葛兰言,尤其是难以赞同后者未做体质人类学、语言学、民族志调研而主要借助古文献追溯“乡土中国”原貌与王朝式变异的做法。

由于对文明的主导历史形貌更关注,我一向倾向于葛兰言。不过,我不是对葛兰言的学术毫无保留地赞同。在我的印象里,他像国内前辈傅斯年、顾颉刚等先生,深信早在先秦期间华夏已“兼夷狄”(传说这是周公治乱的主要功业),因而,后来存在的族群和族团多样性并不成问题。受吴文藻先生多民族国家理论影响,我不大理解这种看法。在漫游于西南的那二十来个春秋里,我在“夷夏”之间行读,进一步理解了我们的历史文明的复合性及其对我们的现实生活的持续影响,我认识到,葛兰言学术有待得到民族学的补充。从费孝通先生的文字和言谈,我模糊地看到了史禄国的身影,我意识到,那一来自“远北”的洞见,对于我们把握多元一体的整体中国和它的“文化丛”构成,既已产生了重要启迪,其价值又等待着我们给予重新评估。

在收录于《自由鸟与蜗牛》附录中的《史禄国在华学术活动编年》里,王传提到,1931年6月17日,在给苏联汉学家阿理克(即阿列克谢耶夫)的一封回信中,史禄国表现出对阿氏考虑与之深度合作的葛兰言“颇有微词”,说后者不是一个真正的汉学家,原因在于,他缺乏民族学、(体质)人类学和语言学基础(《自由鸟与蜗牛》,339页)。从史禄国对葛兰言的评论可以看出,这位前辈比较“自我”;在他的话语里,葛兰言之所短,正是自己之所长。到底他对葛氏的*是否导致阿理克汉学失去了兼收葛兰言因素的机会,这兴许并没那么要紧,要紧的兴许是,遭排斥后,损失的不单是俄罗斯东方学这一方,作为另一方的葛兰言学统,一时也失去了直接得到史禄国式 *** 的机会。

到现在为止,我仍对史禄国的体质人类学持保留态度,但他那汇通生态、文化与人之身心的民族志雄心,令我叹为观止。在我看来,惟有对葛氏的汉学人类学与史氏的整体主义民族志加以综合,我们方能抵近作为“超社会体系”的中国的生境、历史和现实的本相,进而能在比较和关联中思考这一本相所潜在的人类学认识论上的意义。

***

摇摆在游(自由鸟)与居(蜗牛)之间,我曾于两个月前去巴黎,在法兰西公学院社会人类学实验室和巴黎东方语言文化学院进行短期讲学。期间,在曾是实验室主任的凯克(Frederick Keck)教授的办公室里,我遇见一位西伯利亚狩猎采集民研究者(后来询问我的法国学生魏玉波[Victor Wright],才知道他叫斯蒂潘诺夫[Charles Stepanoff],因发表关于萨满式宇宙论想象的精彩论著而成为当下法国人类学界的学术明星),我立刻想到史禄国,并脱口而出:“哦,你是年轻的史禄国。”

访学期间,6月10日我在巴黎东方语言文化学院做了一场讲座,述及史禄国在华的好友之一顾颉刚先生的神话学思想。次日,我与法国人类学佼佼者德斯科拉(Philippe Descola)围绕葛兰言思想展开对谈。德斯科拉与他的一群朋友引领了人类学的本体论转向,他与南半球和北极圈周边的民族志研究同道者保持着密切关系,特别关注初民万物有灵论和图腾论,后来扩展了视野,对世界各地的自然-文化关系宇宙论展开了比较研究,受葛兰言启发,对介于传统与现代之间的中国式类比主义思想产生了向往之心(我说它是“中国式”的,是因为如德斯科拉所言,相似的思想不仅在中国存在,在中世纪欧洲、墨西哥和西非也存在,其又有着各种变体)。我们从各自的角度探入葛兰言学统,我从其政治宇宙论解释了其文明论的含义,德斯科拉则从其对类比主义的理解引申出有助于捍卫其自然-文化一体论主张的思想。

德斯科拉的兴趣面很广,但似乎未能摆脱万物有灵论的纠缠(对谈间,他提出对生态加以“再主体化”的号召,这个号召,显然来自万物有灵的意象),这又一次使我想起史禄国。

史禄国曾基于通古斯萨满式宇宙论的研究,提出了一个替代万物有灵论的解释,该解释汇通物活力(animus)、生命、多种灵魂、神灵等物质和非物质要素,指向一种复合的宇宙论和本体论,对天文、地理、历法、防卫、术数、山川、地形、技术、身体、生理、心理、心智等尤为关注,实已构成一种“超越自然与文化”的人类学观。比之于德斯科拉等的结构-视角主义,这个人类学观似更为广阔而精妙。

由于时间有限,我没有机会向德斯科拉道出感受。对谈后,我对他说,我今年邀请了阿伯丁大学的英戈尔德去北大做三个讲座,希望明年能请他去。他对我说,此事他听英戈尔德说到了,“他因去北大,不能留在阿伯丁听我将做的讲座了”。告别时,德斯科拉对我说:“期待与你进一步对话。”我私下想,未来若是有机会,我一定会从史禄国和葛兰言的不同见解入手,围绕二者如何能够相互补充这一问题,向德斯科拉讨教。史氏见解到底能否与我和德斯科拉共同推崇的葛兰言思想关联起来,是一个有难度的大问题,但它至为关键,不仅牵涉到如何有一个合宜的中国观,而且还牵涉到人类学到底应有何种知识论诉求。

中国人类学家们已经做了许多事,但还有许多事没有做,我深信,我们除了要“赶时髦”之外,似乎还应“怀旧”。为此,除了梳爬人类学学术史,重返旧时代的本土和域外前辈的建树之外,我们还要与国内外同道一起,借助原典和像《自由鸟与蜗牛》这样的书,重返像史禄国那样几近被遗忘的在华外国先辈的田野与思想世界,通过种种重返,展开跨时空的互动,还学术于历史,并由此鉴知知识的未来。

王铭铭

2025年8月10日于小山丛竹书院

《自由鸟与蜗牛:史禄国在华的两重生命》,王传/著,上海三联书店,2025年10月版