澎湃新闻获悉,10月19日,“刀笔峥嵘——纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年版画特展”在地处上海虹口区的朱屺瞻艺术馆对外展出。展览聚焦新兴木刻版画,展出的五十七件版画原作,如同五十七个历史的切片,带观众回到那个烽火连天的年代,感受刀锋与木版撞击出的民族强音。

这一切,始于九十四年前上海的一个讲习班。1931年,鲁迅召集一群青年,传授木刻技艺。谁也未曾料到,这几柄雕刀、几块木板,竟会成为日后唤醒千百万民众的惊雷。“当革命时,版画之用最广,虽极匆忙,顷刻能办。”鲁迅的远见,为中华民族的救亡图存找到了一把视觉的利器。

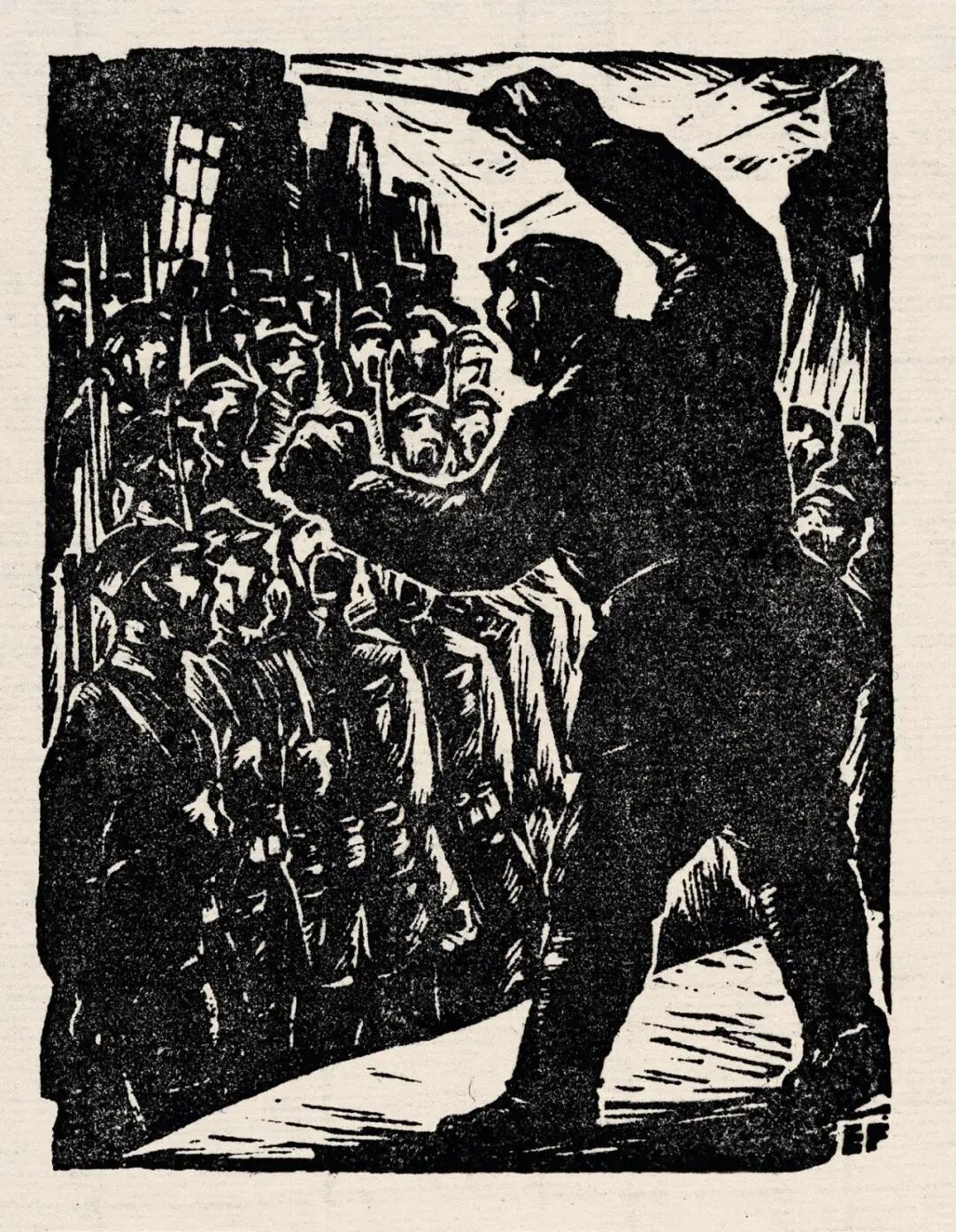

到前线去 江丰 黑白木刻 1931年 23.8×17cm 上海鲁迅纪念馆藏

走进展厅之一板块“*投枪”,时光瞬间倒流至1930年代的上海。江丰的《到前线去》扑面而来——黑白两色激烈碰撞,青年挥舞手臂,张开的嘴巴仿佛发出震天的呐喊。刀法粗犷有力,每一道刻痕都饱含紧迫感,将观者瞬间拉入那个“中华民族到了最危险的时候”。

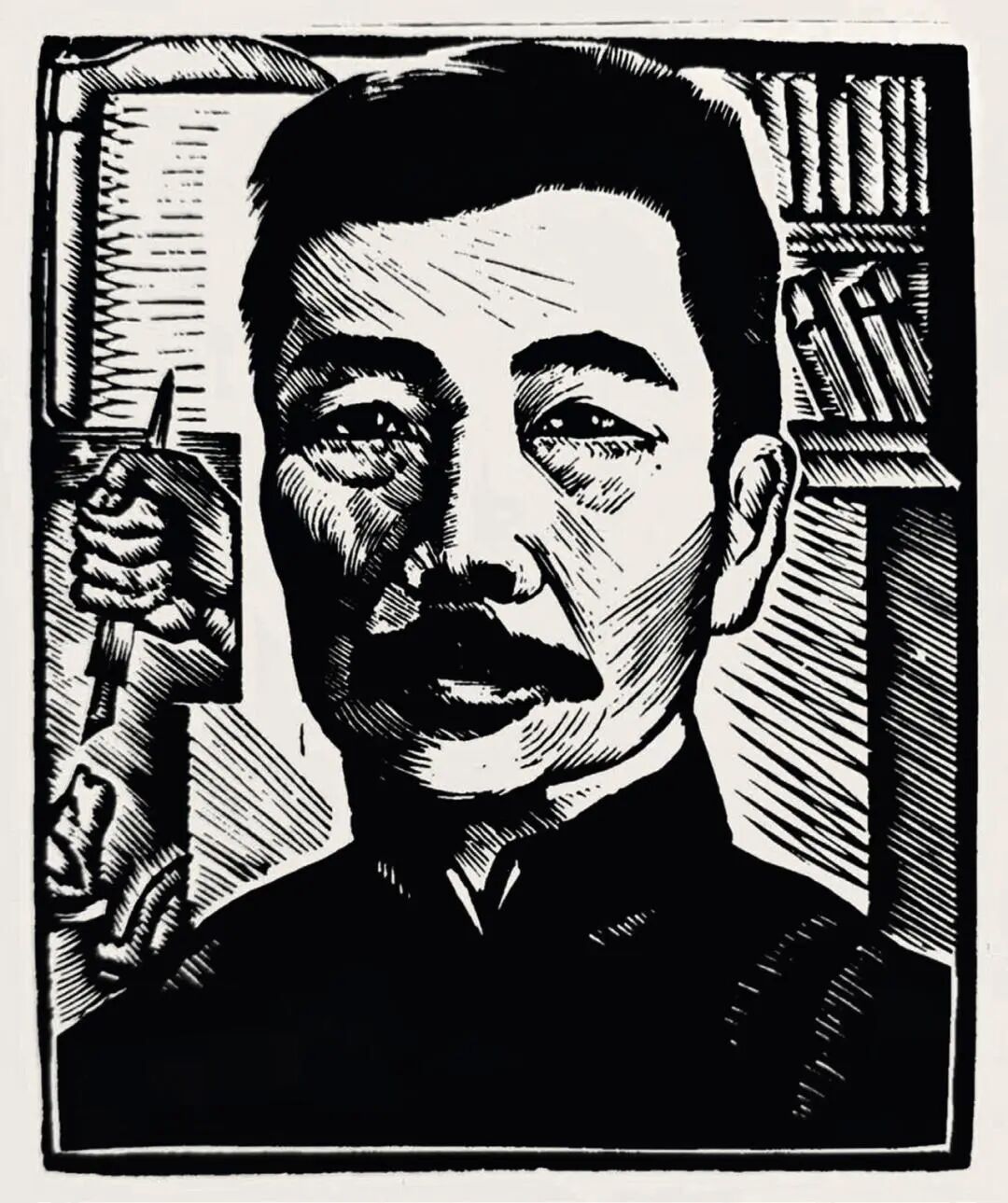

鲁迅像 力群 黑白木刻 1936年 12.4×10.1cm 家属提供

旁边,由家属提供,力群刻刀的《鲁迅像》则呈现出另一种力量。鲁迅侧身凝望远方,眉宇间凝结着整个时代的忧思。精细的刀法在方寸之间勾勒出思想者的深度,这是新兴木刻运动精神导师的永恒定格。

开埠后的上海,成为中西文化交汇的前沿。正是在这片土壤上,新兴木刻如榛莽中的新芽破土而出。现场展出的十四件新兴版画初期作品,见证了这批版画家如何将艺术化为投枪*,刺向黑暗,唤醒沉睡的灵魂。

救亡歌声 野夫 黑白木刻 1944年 10×7.5cm 浙江美术馆藏

转入第二板块“旌旗蔽空”,历史的车轮行进至全面抗战时期。野夫1944年的《救亡歌声》令人动容——简洁的线条勾勒出民众齐声高歌的场景,虽无色彩,却仿佛能听见那救亡的强音在硝烟中回荡。

教授 杨可扬 黑白木刻 1947年 21.5×16cm 浙江美术馆藏

杨可扬1947年的《教授》,则以深沉的目光凝视着战后中国的知识分子群像。当时物价飞涨,民不聊生,学生上街 *** ,教师因欠薪而集体 *** ,知识分子或卖旧书、或上当店……如此种种情况,激起作者的强烈悲愤,于是创作了一批有关知识分子困苦生活的木刻作品,《教授》就是其中之一。作品中教授的身份是假的,但生活是真实的。由于这个特别瞬间的聚焦,作品具有一种特别的感染力。

二十一件作品,清晰地展现了新兴版画如何从初期的探索走向成熟。各地木刻社团如雨后春笋,版画家们以刀为笔,以木为纸,用最朴素的黑白两色,记录下中华民族最悲壮的一页。这些作品既是山河破碎的“历史档案”,更是熔铸民族脊梁的“精神丰碑”。

如果说前两个板块是历史的回响,那么第三部分“继往开来”则是传承与新生的交响。改革开放为版画艺术注入了新的活力,艺术家们在继承木刻传统的同时,大胆探索新的表现形式。

农家 鄂圭俊 套色木刻 1982年 38×42cm 浙江美术馆藏

鄂圭俊1982年的《农家》带来了色彩的惊喜——套色木刻中,农家生活洋溢着温馨的暖意,刀法依然刚劲,情感却变得丰盈。赵延年1983年的《凯旋》则以恢弘的构图、强烈的黑白对比,再现了胜利的豪情。而陈柏坚1983年创作的《放他们到宽阔光明的地方去》,标题取自鲁迅名言,画面中新一代正走向光明,寓意深长。

放他们到宽阔光明的地方去 陈柏坚 黑白木刻 1983年 42×57cm 浙江美术馆藏

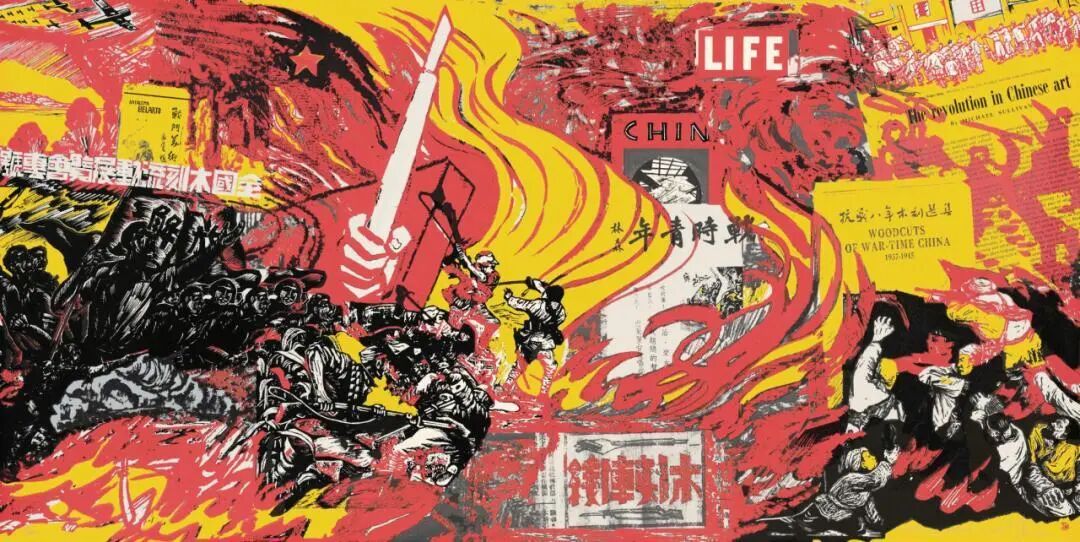

尤其引人注目的是王炜2015年的《刻痕——向抗战木刻致敬》。这件套色丝网作品以当代语言向历史致敬,传统木刻的视觉元素在全新的媒介中重生,证明着木刻精神在新时代的延续。

刻痕——向抗战木刻致敬 王炜 套色丝网 2015年 68×137cm 浙江美术馆藏

木刻之所以能在抗战时期成为更具效力的大众艺术,正在于其“顷刻能办”的即时性和强大的复制能力。它不需要复杂的画材,不需要漫长的创作周期,一柄刻刀、一块木板、一张纸、一点油墨,就能将思想与情感迅速传播。这种特性,使它在民族危亡的时刻,成为了最有力的视觉武器。

从1931到2025,新兴木刻走过了近一个世纪。几代版画家以刀为笔,不仅在木板上刻下了时代的印记,更在民族精神的长卷上刻下了不朽的篇章。他们的作品,曾经是唤醒民众的号角,是鼓舞士气的战鼓;今天,它们成为了连接历史与现实的桥梁,提醒着我们不忘来时路,砥砺向前行。

站在胜利80周年的历史节点回望,这些穿越烽火的木刻作品,依然散发着震撼人心的力量。它们告诉我们:艺术从来不是象牙塔中的装饰,而是可以与民族的命运紧密相连;创作不仅可以追求美的境界,更可以承担启蒙与救赎的使命。

此次展览由上海交通大学档案文博管理中心、上海市虹口区文化和旅游局、 *** 四大纪念馆、上海鲁迅纪念馆、浙江美术馆主办,展览将持续至10月31日。