几乎每一位读者都听说过美人鱼。对Y世代而言,美人鱼的形象大多来自安徒生的童话;而在α世代的心目中,美人鱼大概就是迪士尼里那个名叫爱丽儿的红发少女。这些形象无一例外都带着浓厚的西方浪漫主义色彩。

事实上,东方也有自己的美人鱼。只不过,它们并不像童话故事里那样笼罩着浪漫的光环,而是多了几分神秘和诡异。正是这层神秘兼异国情调,东方美人鱼曾两度成为美国娱乐工业的灵感源泉。

一、神秘的中国海人鱼

美人鱼本质上是一种“拼接怪兽”。在世界各地的神话和传说中,人与其他动物相结合而形成的各种奇异“拼接怪兽”并不罕见,比如人面狮身的斯芬克斯,半人半马的半人马,以及人首蛇身的女娲,人身龟壳的怪鱼,还有海妖塞壬等等。爱丽儿不过是美化版的海怪。

在中国,最早且最系统记载此类怪兽的典籍当属《山海经》,书中记载了多种与人类特征相似的鱼类。这一点上,不少史学论著皆有论及。囿于篇幅和我要展开的主题,这里仅择取三种较有特色的鱼类,如下:

其一为陵鱼:“人面手足,鱼身,在海中。”

其二为人鱼:“又东北二百里曰龙候之山,无草木,多金玉,泱泱之水出焉,而东流注于河。其中多人鱼,其状如䱱鱼,四足,其音如婴儿,食之无痴疾。”

其三为鮨鱼:“鱼身犬首,其音如婴儿,食之已狂。”

陵鱼

可以看出,除了“音如婴儿”这一特征,鮨鱼和人鱼在其他方面与人的相似之处并不多。相比之下,陵鱼则与我们现在所知的美人鱼颇为相似。这三种鱼类在历代典籍中不断被援引与讨论,并逐渐积累了新的诠释与考证。

到了清朝,郝懿行在《山海经笺疏》中对上述三种鱼类做出了全面考证。他指出人鱼为鲵鱼,鮨鱼为海狗,陵鱼则可能为宋人查道在朝鲜半岛所见的海中人鱼。他还指出“陵”字或因“人”字音转而得名。这些考证也基本被后人接纳。

那么,查道在朝鲜半岛所见的海中人鱼又是什么样的呢?

我以“陵鱼”为关键词在《中国基本古籍库》中搜索时发现,唐代柳宗元在《河东集》中有如下注释:“西海中近列姑射山,有陵鱼,人面人手,鱼身,见则风涛起。” “风涛起”暗示其体型庞大。这很可能表明在柳宗元心中,陵鱼应是一种大型海洋动物。大型动物跃出水面,又迅速潜入时,容易激起滔天浪花。唐人李善等人注《文选》时,则直接将陵鱼当作鲸来处理。

除此之外,也有古人将陵鱼与鲮鲤相提并论,然而鲮鲤是陆地动物穿山甲,并非海洋生物。进行史学考证时,我们不能忽略这样一个事实,随着人类对自然界的认知不断拓展,生物的命名也一直在随时间推移而发生演变。因此,我便尝试以 “海人鱼”为关键词再次搜索,结果发现《中国基本古籍库》收录最早的典籍是宋代的《太平广记》:

海人鱼,东海有之。大者长五六尺,状如人。眉目、口鼻、手爪、头皆为美丽女子,无不具足。皮肉白如玉,无鳞。有细毛五色,轻软,长一二寸。发如马尾,长五六尺。阴形与丈夫、女子无异。临海鳏寡多取得,养之于池沼,交合之际与人无异。

这里有了海人鱼的尺寸,且描述更详细,还道出了海人鱼的三大身体特征:其一,上半身与女子相似。其二,无鳞有毛。其三,有雌雄之分。许多明、清古籍多沿袭此说,我不再赘引。

清人方旭评价道:“此即《山海经》所谓陵鱼;《北户录》所谓白发鱼也。又《甄异记》载查道奉使高丽,见海沙中一妇人,红裳高髻,肘后有红鬣。问之,舵工日人鱼也,亦此类。”同时,方旭还记录了“海女”和“海和尚”,分别摘录如下:

海女

《坤舆外纪》:海中有海女,上半似女人,下半似鱼。其骨服之,可止下血。

望潮鱼

《广舆记》浙江台州产。望潮鱼一名海和尚。旭按:或说海中有一种鱼状似小儿,而作声似念佛。恒千百为群,能覆人船,名曰海和尚,或即此。

“海女”出自《坤舆外纪》,该书为比利时人南怀仁所著。南怀仁于1658年抵达澳门来华传教,但我无法确定他所记载的美人鱼究竟是源自西方传说,还是东方传说。同时,方旭还指出海和尚除了是台州人对一种章鱼的别称,也可能是另外一种海洋生物的别称。

清人屈大均在《广东新语》中则将海和尚和海女统一归为人鱼,只不过前者为雄,后者为雌。兹录如下:

大风雨时,有海怪被发、红面,乘鱼而往来。乘鱼者亦鱼也,谓之人鱼。人鱼雄者为海和尚,雌者为海女。

这段描述不禁让我联想起儒艮,儒艮身边常常簇拥着一群小鱼。这些小鱼之所以尾随不离,只因能分享儒艮进食时遗落的残余。说到海人鱼的雌雄之别,古籍中亦多见“妇鱼”或“妇人鱼”。明代牛衷增辑的《增修埤雅广要》援引了北宋《稽神录》中的妇鱼,讲的还是同一个故事,即查道与人鱼的故事。兹录如下:

妇鱼:待制查道奉使高丽,见沙中一妇人,双袒,髻鬟纷乱,肘后微有红鬛。查命人扶于水中,妇人拜手感恋而没,乃妇人鱼也。又谢仲玉见妇人出没波中,腰以下皆鱼也。

这里指出了妇人鱼的特征是上半身为人,下半身为鱼。

正在进食的儒艮

朝鲜人丁若铨在《兹山鱼谱》中也记录了“人鱼”。他整合了中国广为人知的古籍,如《山海经》《本草注》《本草纲目》《述异记》《博物志》《吴都赋》以及《稽神录》,并专门讨论了几种具有人类特征的鱼。同时,他还提出了“䱱、鲵、【鱼役】、鲛这四种鱼与妇人鱼不同”的见解。此外,他还附上了两种哺乳动物:

今西南海中有二种类人之鱼。其一尚光鱼,状似人而有两乳,即本草所称海豚鱼也。其一王朋鱼,长可八尺,身如常人,头如小儿,有须发䯳髿下垂。其 *** 有雌雄之别,酷与人男女相似。舟人甚忌之,时或入于渔网,以为不祥而弃之,此必查道之所见也。

从“舟人甚忌之”以及“弃之”,或许可以推测出这样一个结论:只有渔民见过“王朋鱼”实物,而能够著书立作的文人仅仅是“听说”而已。因此,丁若铨笔下的人鱼依然是神秘的海怪形象。

综上所述,从《山海经》到清代古籍的演变脉络来看,陵鱼、海人鱼、妇人鱼和海女,大致是人类看到同一类生物之后的幻象,经过口耳相传,形成的一个半人半鱼的“拼接怪兽”。

二、日本人鱼在美国的娱乐化

中国的“人鱼”形象不仅传到了朝鲜半岛,还传入了日本,并被日本人发扬光大,留下了大量与人鱼相关的艺术品和生活器物。

研究显示,人鱼概念大约是在七世纪前后由中国传入日本。在日本语境中,人鱼同样是一个广义的称呼。在不同历史时期,它也被用作多种动物的临时命名,而且也大致与中国相同,比如可能是淡水水生动物中的山椒鱼(即日本的大鲵属动物)和鲶鱼,也可能是儒艮、鲸或者海豹这类海洋哺乳动物。原因无非这些动物的某些特征——吻部、四肢或是发出的声音与人类相似。

在不同情境下,人鱼既可能被视为吉兆,也可能被视为凶兆。在形象上,人鱼又大体被分为直立式与匍匐式两类。日本还流传着吃人鱼肉可以长生不老的传说,这不禁让我联想起《西游记》里“吃唐僧肉可得永生”的情景。二者都与佛教的修行观相呼应。

在江户时代的寺庙附近,日本人常用猴子的上半身和鲑鱼的下半身拼接成“人鱼标本”,并给它们涂漆防腐,用于定期展览或者陈列于祭祀场合。讽刺的是,这被佛家视为神圣的人鱼标本却在十九世纪的美国掀起了一股娱乐狂潮,并以“斐济美人鱼”之名声名大噪。

故事始于十九世纪初。美国船长Samuel Barret Edes以六千美金的高价从一位日本水手手中购买了一条“人鱼”。由于资金不足,Edes便挪用了 “公款” ,并妄图通过在各港口展览人鱼来筹资偿还。1822年在伦敦展览时,他被公司送上了法庭,最后他只得以无薪劳动来偿还余债。

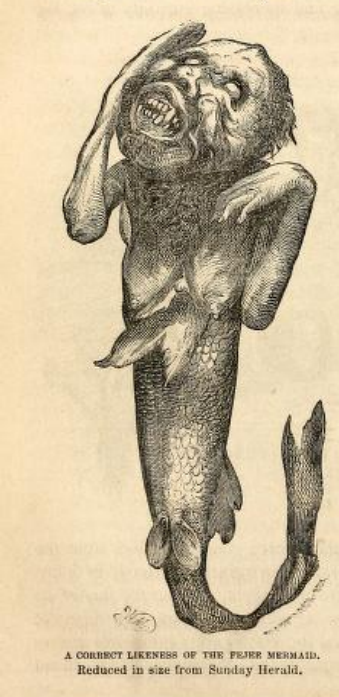

Barnum展出的斐济美人鱼(源自《P.T. Barnum自传》,1855版)

他死后,人鱼标本由其子继承。1842年,这位继承人将人鱼卖给了波士顿博物馆馆主Moses Kimball。后者又将人鱼给了P.T. Barnum。Barnum是一位美国马戏团经纪人,在纽约创办了 “美国博物馆” 。

Barnum素以夸张广告与奇异展览著称,营销手法炉火纯青。他雇人从亚拉巴马州、南卡罗来纳州以及华盛顿特区寄信至纽约各大报社,重点渲染一位“从南美洲归来”的 “Griffin博士” ,宣称他手中有一条来自斐济岛的美人鱼标本。

Griffin博士并非真博士,而是Barnum的合伙人,二人常常一起做局博人眼球。冒牌博士入住费城的一家旅馆时,故意让老板偷窥 “美人鱼” ,从而制造出消息外泄的假象,迅速引发媒体关注。之后,他们就在纽约的一家旅馆将标本展示给少数记者,进一步营造神秘气氛,产生轰动效应。

除了这些伎俩,Barnum还散发了约一万份小册子。小册子详尽介绍了“普通的美人鱼”和“斐济美人鱼”,并突出后者的独特之处。纽约民众的好奇心就这样彻底被点燃了。尽管部分观众在亲眼见到标本后表示失望,也有人声称在斐济岛生活多年从未见过此物,但排队看展的人依旧络绎不绝,美国博物馆的名气也愈加响亮。

直到1855年,Barnum才在自传中坦言这是一只“猴身鱼尾”的拼接怪兽,可能是出自日本人、中国人或者其他东方民众。他还补充道,他雇佣的博物学家从未见过猴子长有那样的牙齿、手臂和手,也从未见过鱼长出那样的尾巴。而且那位博物学家深信美人鱼本身就是一个谎言。换句话说,就连那所谓的猴身和鱼尾都是子虚乌有的,那个标本是一个彻头彻尾的人工伪造品。

1930年,知名节目《信不信由你!》的主持人Robert Ripley再次将斐济美人鱼推向了公众。由于当时美国人早已知晓斐济美人鱼不过就是个骗局,Ripley就干脆以 “Barnum的骗局” 作为噱头进行宣传。直到今天,几乎所有的 “Ripley信不信由你” 奇观馆中仍可见斐济美人鱼的身影。

由此可见,中国的人鱼传说经由日本,最后被演化为“猴头+鱼尾”的真实拼接怪兽。这种怪兽在美国娱乐人士的营销下,变身为曾经名噪一时的“斐济美人鱼”。

Mr. Ripley 和斐济美人鱼

三、来自浩瀚海洋的幻想

朝鲜半岛和日本的人鱼传说,都与中华文化有着深厚的渊源。那么,人鱼是否起源于某种真实的海洋生物呢?

如今,恐怕连三岁小孩都可以告诉你,海人鱼或者美人鱼就是儒艮。走笔至此,似乎我讲述的主题应该结束了,但是我心中仍然存在许多关于美人鱼的疑惑。比如到底谁是之一位考证出海人鱼的原型就是儒艮的学者呢?还有西方美人鱼和东方海人鱼的原型是同一类动物吗?

正当我搜索全网没有找到答案,有些疲惫时,我问了下“小助理”ChatGPT-5。它在对中英文文献同时进行搜索后,告诉我,它找不出答案。Deepseek-V3.1告诉我是李时珍,但是我在自己的检索能力内,没有发现《本草纲目》里录有 “儒艮” 条目。

我决定放弃投喂我的小助理,重拾精神,用它们问世之前的文献搜索 *** ,我找到了早期“斯里兰卡人鱼”的记录。

儒艮是一种严格的草食性海洋哺乳动物,主要以海草、水草为食,广泛分布于印度洋-太平洋的热带及亚热带的浅海区域。换言之,在亚洲范围内,除了中国、日本和朝鲜外,其余部分沿海亚洲国家很可能早已观察到并记录过这一海洋哺乳动物。

斯里兰卡古称“锡兰”,四面环海,自古便是印度洋海上贸易的重要枢纽,也是最早与西方各国发生交流的地区之一。现有史料显示,关于当地人鱼的记载始于古希腊外交官麦加斯梯尼(Megasthenes)。他生活在公元前四世纪末至前三世纪初,多次出使孔雀王朝,著有《印度志》。

虽然原书已佚,但是仍然可在他人著作中瞥见零星片段。书中,他描述了一种外形似女子、生活在锡兰附近海域的生物,还有头部为狮、豹或羊的各种怪鱼。据说,葡萄牙殖民者也曾于 1560年,在马纳尔捕获到七只类似 “美人鱼” 的怪物,并被送往印度果阿(Goa),由总督御医解剖。据称,它们的内部结构在各方面都与人类完全相同。

十九世纪时,曾任锡兰 *** 总督的James Emerson Tennent在《锡兰自然史辑录》中推测,这种形似女子的怪鱼大概就是儒艮。Tennent于1804年出生于爱尔兰,曾投身希腊独立运动。1845年,他获封爵士,并任职锡兰殖民地,直至1850年结束。他还记载,1847年有人在锡兰的马纳尔(Mannar)捕获过一头体长超过七英尺的儒艮,并被人食用,据说味道还不错,如同小牛肉。

此外,Tennent还对前人将儒艮认作美人鱼的缘由,提供了合理的解释。 儒艮头部略带人形轮廓,母兽哺乳幼仔时常用一侧鳍搂抱胸前,另一侧鳍推水前行,母子二者的头常常同时浮出水面。若突然受到惊扰,便会骤然潜入水中,只留下一道鱼尾闪影。这种近似却又异于人类的形态,加上母爱的温情,极易激发远航者的幻想。

相比之下,中国人对这一现象的客观记载出现得较晚,发生在近代科学传入之后。1935年《青岛民报》刊载的一则关于儒艮的描述,便体现了近代科学的思维范式:

儒艮,状似鲸鱼,海兽也,产琉球近海。体长八九尺,足变形为鳍,极爱其子,挟以游泳。 *** 在左右腋下,哺乳时,亲抱其子,露头面直立波上,遥观其形,恰如妇女抱小儿状,或是人鱼称之,其实非也。

由此可见,“海怪”的出现不能单纯归因于蒙昧、迷信,或者幻想。即便在今天,当我在视频中从某些角度观看儒艮时,仍然感受到它的面貌与体型带着几分人类的影子。1981年,有学者在《自然》杂志上提出了进一步的解释, “海怪目击” 可能是缘于大气折射造成的视觉扭曲,从而引发图像失真造成的结果。

更何况,在一个多世纪以前或者更久远的年代,普通民众接触教育的机会十分有限。这造成大多数目击者往往缺乏清晰的表述能力。当他们观察到某种生物在四肢、习性或者声音上与人类相似时,最直接的反应便是以人类自身为参照。或许最早知道妇人鱼、人鱼乃至美人鱼就是儒艮的人,依然是那些长期在海上活动的航行者或者渔民。

2024年上映的动画片《猫猫的奇幻漂流》中,那条似鲸非鲸的 “大鱼” 救起了濒死的黑猫,也再次唤起了我对 “海怪” 的好奇心。它提醒我,无论是古代航海者的目击、典籍的记载,还是现代影像的创造,人类对海洋深处未知生物的想象从未停歇。真实与幻象、科学与传说,在浩瀚的大海里始终交织重叠,形成了一条跨越时空的文化脉络。

主要参考文献:

(1)(东晋)郭璞注:《山海经传》,清乾隆嘉庆间镇洋毕氏刻经训堂丛书汇印本。

(2)(清)郝懿行疏,《山海经笺疏》,清嘉庆十四年阮氏琅嬛仙馆刻本。

(3)(唐)柳宗元撰,《河東先生集》,宋咸淳廖氏世彩堂刻本。

(4)(梁)萧统辑(唐)李善注,《文选》,清嘉庆胡克家重刻宋淳熙本。

(5)(宋)李昉辑:《太平广记》,明嘉靖四十五年谈恺刻本补配清钞本。

(6)(清)方旭撰:《听钟轩虫荟》,清光緖二十三至二十六年刻刻鹄斋丛书本。

(7)(清)屈大均:《广东新语》,清康熙水天阁刻本。

(8)(明)牛衷增辑:《增修埤雅广要》,明万历三十八年孙弘范刻本。

(9)(明)罗曰褧撰:《咸宾录》,民国十年南昌豫章丛书编刊局刻豫章丛书本。

(10)(朝鲜)丁若铨:《兹山鱼谱》,1814年刊行(嘉庆甲戌年),日本国立国会图书馆藏。

(11) Castiglioni, Andrea. "The Human-Fish." Japanese journal of religious studies 48, no. 1 (2021): 1-44.

(12) Levi, Steven C. "PT Barnum and the Feejee Mermaid." Western Folklore 36, no. 2 (1977): 149-154.

(13)Barnum, P. T. Life of P. T. Barnum, Written by Himself. New York: Redfield, 1855.

(14) Tennent, James Emerson. Sketches of the Natural History of Ceylon. London: Longman, 1861.

(15)《儒艮》,青岛民报1935年09月29第13版

(16) Lehn, W. H., and I. Schroeder. "The Norse merman as an optical phenomenon." Nature 289, no. 5796 (1981): 362-366.