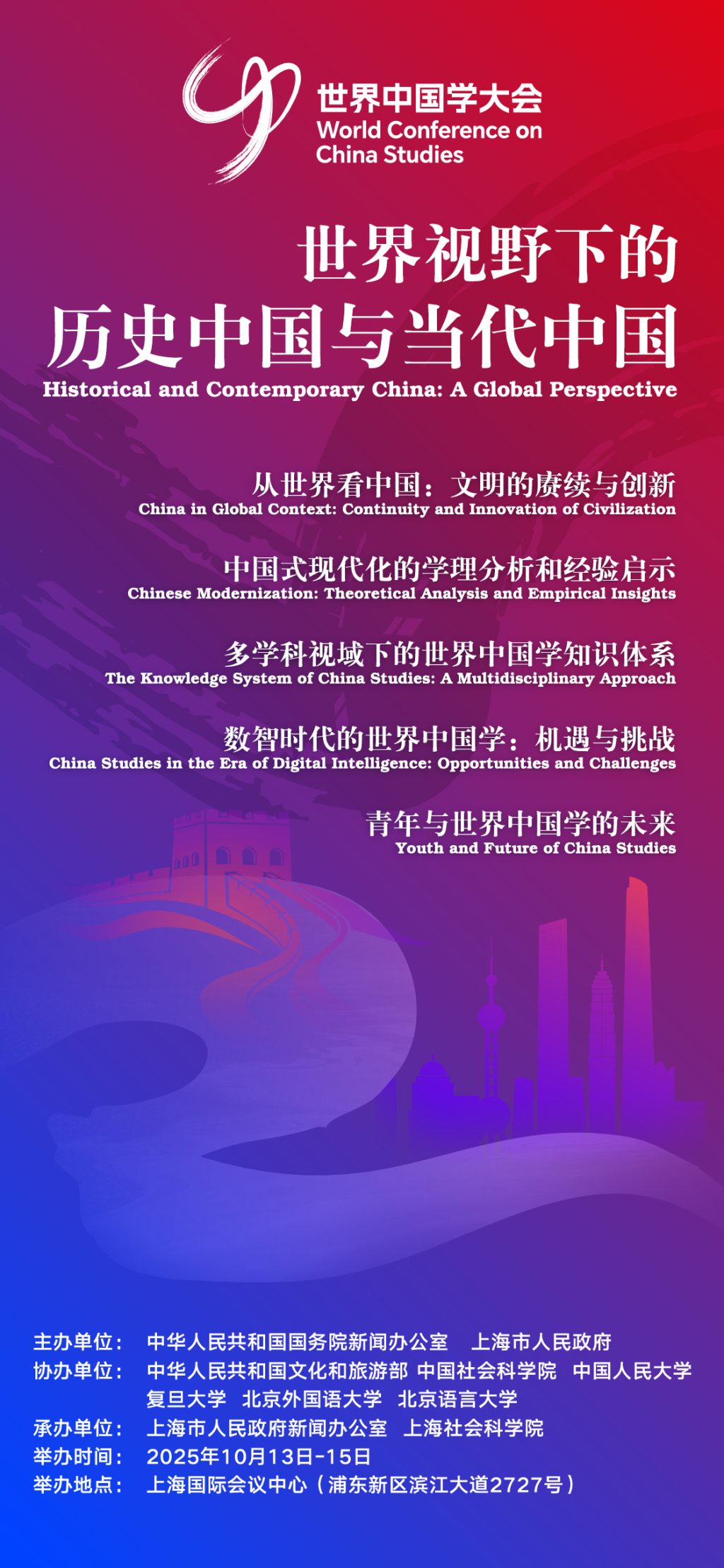

第二届世界中国学大会将于10月13日至15日在上海国际会议中心举办。本届大会由国务院新闻办公室、上海市人民 *** 主办,文化和旅游部、中国社会科学院、中国人民大学、复旦大学、北京外国语大学、北京语言大学协办,上海市人民 *** 新闻办公室、上海社会科学院承办。

大会主题为“世界视野下的历史中国与当代中国”,五个平行分论坛议题为“从世界看中国:文明的赓续与创新”“中国式现代化的学理分析和经验启示”“多学科视域下的世界中国学知识体系”“数智时代的世界中国学:机遇与挑战”“青年与世界中国学的未来”。

澎湃新闻刊发此前与部分即将参加此次大会学者所作的访谈节录。这些学者既有各自的研究领域,也与“中国学”密切相关。这些访谈片段里表达了他们对于中国学的理解、阐释和成果。以下内容来自青年中国学者张仲思谈他的中国风水研究。他的著作Laws of the Land: Fengshui and the State in Qing Dynasty China荣获2024年“费正清奖”。

“费正清奖”在东亚历史领域里影响深远,获此殊荣的中国研究著作基本上也是海外汉学的经典必读书目。身为作者,你想与读者分享关于本书的哪些基本信息?

张仲思:本书的出发点是通过研究风水在法律制度中的实践情形来重新审视风水在中国的法律运作和知识体系中所扮演的角色。风水作为传统的知识体系,通常被应用于建造房舍、陵园和庙宇等。从现代科学的视角来看,风水常被视作一种缺乏理性依据的民间迷信。尽管有一些学者探讨过风水理论,但这些研究主要集中在风水对城市规划、建筑设计和美学方面的影响,很少涉及法律与风水的关联。实际上,风水学说在清代法律体系中发挥了实质性的功能,而这与传统认知上的风水影响范畴有所不同。

具体地讲,清朝民众因风水被破坏而打官司的情况相当普遍。虽然纠纷起因不尽相同,但大多都涉及房舍、坟冢、自然资源等问题。为此,衙门要派人调查,绘制相关地点的图样,权衡风水受损程度,批评过于迷信风水的人,惩罚破坏祖坟公地的人,褒奖悉心维护坟地的人。当时这类案件记录非常多,有一部分保存至今,使我们得以了解风水在20世纪前的中国社会是如何被实践的,而这种实践又不能简单归于“迷信”活动。我希望读者在关注风水之余,进一步思考宗教与法律、迷信与科学/理性、传统与现代等看似对立的概念背后根深蒂固的成见与偏见,从而打破对中国历史转型中的二元对立性认知。同时,在全球气候变化的大背景下,我也希望借助风水这一着眼于未来的知识体系,唤起大家思考当下与过去的关联性,并着眼于未来,因为只要还有未来,就有改变的可能与新的希望。

你用了十年左右的时间,从中文零基础到能熟练地听说读写,并能研读深奥的古文文献。面对诸多值得深耕的汉学研究领域,为何你对“风水”这一话题情有独钟?

张仲思:当我还在哈佛时,对风水知之甚少。进入哥伦比亚大学读研究生后,我成为曾小萍(Madeleine Zelin)和林郁沁(Eugenia Lean)教授门下众多研究法律史的学生之一。如果说,当年选择汉学是我与中国的“缘分”,那么把风水写进博士论文,则属于无心插柳,抑或是命中注定,让我能更进一步研究中国的历史文化。

在通过博士资格考试之后,我从纽约搬到上海,在复旦大学访学一年,希望通过调研上海图书馆的丰富史料,找到一个合适的论文题目。那时,我所构想的还是有关中国与 *** 世界的文化联结这类议题。像大多数来华的外国年轻人一样,我也热衷于旅游。有一回我心血来潮,去了四川,在一位朋友的推荐下,独自前往阆中古城。那里景致优美,布局讲究,古风遗韵,远近闻名。在古城徜徉了一个周末,我一下子就喜欢上了那个地方。在那次旅行不久后,我意识到,毗邻阆中的南部县收藏着不可多得的清代法律档案,这些档案都保存在南充市档案馆。事后看来,这一切是那么奇妙!本来只是一次说走就走的旅行,却在不经意间为我打开了一个全新的世界。

随后,我开始钻研四川的法律档案,很快就被其中大量的涉及风水议题的诉讼所吸引。对有关风水的刻板印象,我也渐渐心生疑惑。难道风水在诉讼中仅仅是一个可以被随机调用、争取利益更大化的托辞吗?我在想,如果人们重新审视风水,那么我们对于这些法律案件会不会有新的理解?对中国历史文化会不会有新的诠释?我把这些想法通过邮件发给了远在美国的导师曾小萍教授,她是北美最著名的中国法律史学者之一,也是四川地方史研究专家。当得知我想要改变研究方向时,她颇为意外,但仍鼓励我深入探索。我很感激她一如既往的支持。

当我在十多年前开始这项研究时,南部档案还未被整理出版,所以我需要前往南充市档案馆调取资料查阅。在此过程中,我得到许多师友的鼎力相助与支持,尤其是在现任职于四川大学的吴佩林教授的引介下,我较为顺利地及时查到与研究相关的档案卷宗。在随后长达十年的写作中,困难与挑战如影随形。作为历史研究者,我们都知道要搜集之一手的原始资料,而理解资料背后的文化语境也同样重要,但这项史料解读工作并非易事。有时候哪怕是得到一丝的线索,我就会迫不及待地找来档案原文,甚至会马上订票、拎起行囊,跑去当地档案馆或图书馆查证史料。

虽然我也曾因挫折而自我怀疑过,但自始至终我没有放弃的念头,对这项课题我一直都倾注了极大的热情,或许是因为“风水”这一话题在我和中国人民之间架起了一座友谊的桥梁,它是一个让我们暂时忘却彼此的身份标签而增进相互了解的渠道。我很珍惜和中国同事、朋友对话的每一次机会,因此一旦有学者对我的研究表示感兴趣,我会之一时间把稿件发给对方,甚至在不确定能否收到对方反馈意见的情况下。当然,大多数的交流是非常愉快、富有启发性的,这也让我结交到不少值得信赖的学术同仁。