编者按:2025年9月,波拉尼奥短篇小说集《深渊边缘》由世纪文景出版。《深渊边缘》收录了波拉尼奥1998至2003年间创作的21篇作品,并依照创作时间重新排序,集中呈现了波拉尼奥在其创作力最旺盛的5年中所做的种种叙事探索。《深渊边缘》的译者之一是华南师范大学文学院教授滕威。

10年前,滕威在美国哈佛燕京学社访学时收到了《深渊边缘》翻译邀请。在波拉尼奥去世多年后,他的“新作”源源不断问世。许多波拉尼奥粉丝一直有一个疑惑,真的还有那么多波拉尼奥遗作吗?

本文根据对译者滕威的专访整理而成。

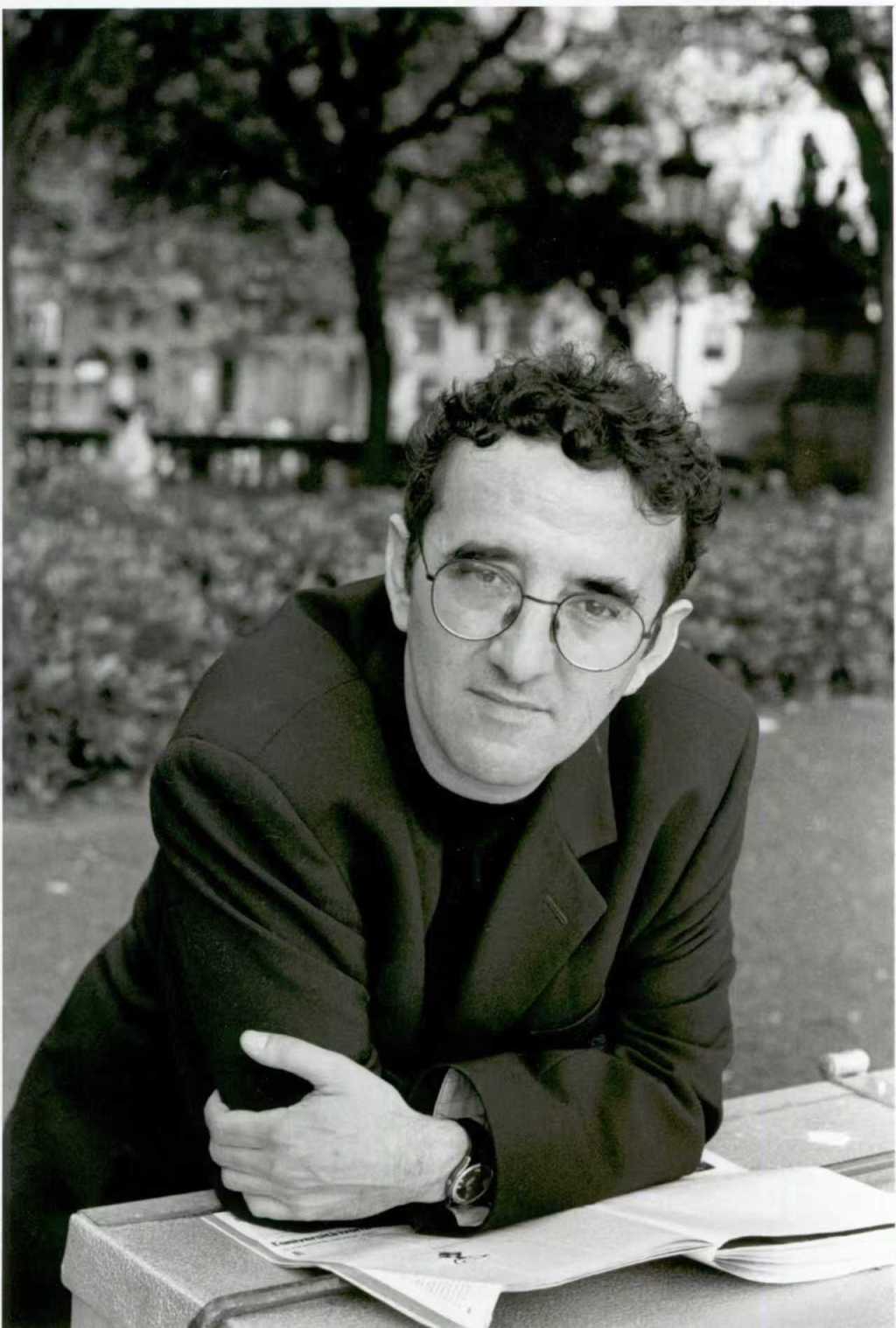

智利作家罗贝托·波拉尼奥

在波拉尼奥的电脑里,有50多个文件夹,《深渊边缘》就是在他电脑里挖出来的。《深渊边缘》中17篇源自埃切维里亚整理的遗作集《邪恶的秘密》,4篇选自波拉尼奥生前编订的《令人难以忍受的高乔人》。所以本书有几篇由另外一个译者陈烨华翻译。

你看这些作品的创作时间,都是差不多在一个时间段内创作的,都是1998年之后数年,基本就是他生命的最后时段。

波拉尼奥电脑里的50多个文件夹里,有一些是诗歌,有一些是他即将要展开的作品,比如长篇小说的大纲,有一些是灵感片段等等,他在生前也做了文档归类。波拉尼奥在去世前一直在整理这些文件夹,所以他的好友和编辑埃切维里亚有信心把这些东西整理出版出来。埃切维里亚曾为《深渊边缘》写过一个前言,我也翻译了,但是波拉尼奥的遗孀不想在书中出现编辑的文字。

《深渊边缘》中文版书封

《深渊边缘》是一个文体非常模糊和杂糅的东西,比如有长篇的开头尤其是没有写完的作品,比如《所多玛的学者》这篇。艾奇维利亚他就介绍过,它是一个未完成稿,其实有两个同名的文本。

《肌肉》是一个长篇的开篇,是2002年出版的《流氓无产者小传》初稿。

这部小说集没有一篇叫《深渊边缘》的小说,这其实来自埃切维里亚对这种文体实验的命名,埃切维里亚说这些作品像悬浮于敢于显露的深渊之上,并称其为“未完结诗学”。他觉得这些故事,尽管有的因为偶然原因——比如突然病重——没来得及完成而中断,但有些确实戛然而止,这也是波拉尼奥小说诗学的重要特征。

我们不管这些是主动的个人停止,还是客观被动的,某种程度上来说都延续了他这样的一种开放式的、未完结的悬浮诗学。

埃切维里亚说,他的这些故事,他的叙事总是终结在一个巨大的暴力,或一个巨大的悲剧,或一个巨大的恐怖,即将到来的那个时刻前夕。

所以为什么叫“深渊边缘”呢?就是你走到这,但是就停住了,那你要不要往下想,要不要往前一步去看望,那个是读者自己可以展开想象,然后去脑补的阅读行为。

所以我觉得,小说集用《深渊边缘》作为命名,还是有点道理,我也挺喜欢这个名字。其实我自己原来有直译名叫《邪恶的秘密》,书中也有这一篇,我一直想把书名翻译成《恶之迷》,但出版方反对这个名字,他们觉得我有些碰瓷《恶之花》,给人一种与《恶之花》互文关系的意思。

埃切维里亚有一个文档,叫“新短篇小说集”。在里面,他有一句话:“这篇小说非常简单,尽管它原本可能非常复杂,而且它未完结,因为这类故事都没有结尾。”

所以埃切维里亚在编这个文集的时候,就把这句话作为一个题词,他也是从这里提出“未完结诗学”概念。

读惯了网文,甚至读惯了毛姆,可能就不会喜欢这样的小说,觉得这里没有 *** ,也没有包袱意向,莫名其妙开头莫名其妙结尾,但对波拉尼奥读者来说,会在各处读到熟悉感。如果对世界文学有熟悉,在《所多玛的学者》这篇中看到他骂奈保尔就会非常有 *** 。波拉尼奥很讨厌中产阶级精英文学,他的语言是直白的,但要粗俗的时候非常粗俗,比如你去看《所多玛的学者》这一篇,在那里他讽刺了奈保尔对阿根廷的文化偏见和刻板印象。而奈保尔是以所谓后殖民反帝形象出现在世界文坛上,但他自己却这么来写。波拉尼奥对奈保尔很生气,所以用了很粗俗直白的语言来写。这里就跟《美洲纳粹文学》的肆意很相像,充满战斗性。

在《迷宫》里,一张照片上有索莱尔斯、克里斯蒂娃等人,他放大镜一般地一个人一个人写出照片背后私人性、隐秘性的痕迹,有一点像《2666》中描写文坛的片段。而在《上校之子》里又可以看到波拉尼奥的悬疑性,

还有一些,普通读者看上去莫名其妙,比如《乌利塞斯之死》《海滩》《巡演》,平淡无奇也不知道是否真人真事。忽然在一个什么地方,人的一生从中间某个时刻切进去,这个片段场景在我们面前展开场景,这个切片是很多人生。我们看到整个人生命的无常,人一生的悲喜剧需要一个人去消化、安置、自处。

我觉得,波拉尼奥从那个时代走过来,从智利走出来,然后变成一个国际波西米亚人,处于一个自我放逐状态。波拉尼奥一生也好,还是同代人也好,包括孩子这一代人都要去面对,你怎么安置你在历史当中所处的这个时刻,然后你这一生要遭遇所有的悲喜交加。抛开他跟拉美历史和政治现实的关系,抛开他与拉美文学的传统,普通读者也能从他这些作品中获得普适性的意义。

波拉尼奥身患重病又承担家庭责任,在人生最后10年拼命写,拼命写,就为了能够给孩子留下一笔遗产。集子里最后一篇写于2003年,那已经是他生命的最后时刻。这些作品写于他生命倒数的几年,所以在这些作品中看到他很多的壮志未酬。

有很多故事,其实他知道他可以写出,可能甚至比《2666》更好,但《2666》甚至也是未完成稿。生命最后的阶段,他还是非常努力去尝试所有叙事类型可能性,我觉得非常震撼。

波拉尼奥非常清楚自己的才华,但是生命留给他的时间不多。死亡时钟一直在提醒他倒计时,然后他每一天都在写,写不了长的,他就写短的。

有一些人的遗作,有点胡言乱语,但是波拉尼奥在这些遗作中坚持自己的风格,坚持自己的思考。在这些遗作中,我读出了史诗人物的悲剧感。